伊斯兰教是印度的第二大宗教,信徒占总人口的12%,仅次于印度教。“伊斯兰”的意思是“顺从”,伊斯兰教徒叫作“穆斯林”,意思是“顺从者”,意即顺从至高至上的真主安拉。伊斯兰教发源于阿拉伯半岛,后传入印度。作为一种外来宗教,伊斯兰教与印度教经历了对立与融合的过程,对印度人的社会风俗、宗教生活、文化艺术等产生了很大影响。

伊斯兰教分两支传入印度:一支由南路传入,公元8世纪左右,阿拉伯商人和波斯商人沿印度西海岸定居,并同非穆斯林通婚;另一支由北路传入,12世纪左右,居住在阿富汗一带的穆斯林入侵印度,并建立了穆斯林政权。穆斯林主要集中在印度北部和西南部,在克什米尔处于多数。印度穆斯林分为逊尼派和什叶派,其中绝大部分为逊尼派,人数占穆斯林的80%左右。

印度教和伊斯兰教是两种不同的宗教文化体系。印度教徒和伊斯兰教徒的宗教信仰、世界观和生活习俗截然不同,甚至完全对立:印度教是多神教,崇拜成千上万的神,信仰无以计数的经典,伊斯兰教是一神教,信仰《古兰经》,只崇拜至高无上的唯一的真主(安拉);印度教强调个人解脱,主张拯救来自“梵我如一”,即通过个人冥想和修炼达到与“梵”或“终极现实”的合一,伊斯兰教则宣称,拯救来自“先知”(穆罕默德)带来的安拉启示,人应服从真主的意志;印度教相信轮回转世,伊斯兰教则相信世界末日审判;印度教崇尚偶像、音乐和舞蹈,寺庙热闹喧哗,而伊斯兰教不崇尚偶像,清真寺朴实无华,环境安静;印度教徒的精神生活以印度为中心,尊恒河和喜马拉雅山为圣地,以能到这些地方巡礼为骄傲,穆斯林的精神生活向往是阿拉伯地区和圣城麦加,在规定的日子里每日象征性地向朝圣地方祈祷膜拜;印度教的许多神是女的,印度教徒把母牛作为女神和丰产的象征来崇拜,而伊斯兰教徒则只崇拜男子气的安拉,只有男人才能进清真寺,妇女在公共场所要戴面纱等;虔诚的印度教徒一般不杀生、苦行、不食牛肉,他们以牛为圣物,牛闯入住户家中,主人不仅不恼怒,反而认为是吉祥之兆,而伊斯兰教徒则有吃牛羊肉的习惯,伊斯兰教历太阴年十二月一日是他们的宰牲节,每逢节日,穆斯林便杀牛宰羊,在伊斯兰教的宰牲节,常常冲突迭起,杀牛与杀人交织在一起;印度教一般实行一夫一妻制,而伊斯兰教实行一夫多妻制;印度教徒死后实行火葬,一般在焚尸场或河边焚烧,而穆斯林死后实行土葬,尸体沐浴后用白布裹起下葬。

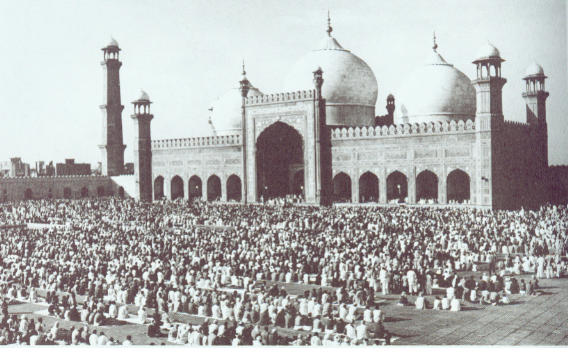

图4-2 穆斯林在祈祷

印度教徒和穆斯林在社会、政治、经济、教育方面也是隔阂重重,大相径庭:伊斯兰教主张神权政治和政教合一,印度教则缺乏这类概念;印度教奉行种姓制度,认为人天生是不平等的,而伊斯兰教则具有平等思想,认为所有穆斯林都是兄弟;印度教徒和穆斯林分居在各自的居住区,互不通婚,也不能共同进餐,经济上很少往来,印度教徒从不到穆斯林开设的商店里买东西;由于许多种姓地位低下的印度教徒和“不可接触者”为摆脱自己的悲惨命运,纷纷改宗皈依伊斯兰教,所以印度教徒和穆斯林的社会地位很悬殊,在高等种姓看来,穆斯林形同不可接触者,连穆斯林联盟主席即后来的巴基斯坦第一任总理真纳与印度教徒握手后,那位印度教徒匆忙找水洗手的举动使他也十分尴尬;印度教徒和穆斯林的经济地位很不平等,穆斯林在经济方面大大落后于印度教徒,印度80%以上的人口分布在农村,穆斯林的农村人口占全国穆斯林总人数的73%,城市穆斯林人口占全国穆斯林人口总数的27%,农村穆斯林大多属于雇工和贫农,中农和富农很少,城市穆斯林多半从事编织业、卷烟业、屠宰业、制鞋业和脚镯生产等手工业或苦力、车夫和清洁夫等体力劳动,而农村的地主和城市里的工商业主大都是印度教徒,全国高利贷行业几乎都掌握在他们手里;印度教徒和穆斯林在文化教育方面差异也很大,由于生活贫困,许多穆斯林没有受过现代教育,在他们看来,送子女进学校接受教育,还不如让他们早些干活减轻家庭负担,因此穆斯林文盲较多,文化水平低下,高级知识分子大都是印度教徒。

伊斯兰教传入印度后,便开始了伊斯兰教文化与当地文化特别是印度教文化的相互对立冲突又相互影响融合的过程。伊斯兰教对印度文化和人民生活产生了广泛的影响:伊斯兰教一神论、宗教平等和积极进取等思想的冲击,直接推动了印度教的改革运动,引发了“虔诚派运动”的兴起和发展;在伊斯兰教的冲击下,许多低级种姓的印度教徒改信了伊斯兰教,低级种姓数量减少,使印度教种姓结构发生了重大变化,而印度教徒为了保护自己的宗教,对种姓制度作了更加严格烦琐的规定;在伊斯兰教冲击面前,印度教徒对婚姻制度作了更严格的规定,加强童婚,高级种姓戴面纱,严禁寡妇再嫁,大力提倡寡妇为夫殉葬;伊斯兰教的建筑格调被印度建筑艺术所吸收和运用,形成了新的建筑形式,如带有高塔的清真寺、圆形屋顶的陵墓等,其外形有精确的几何图形,内部开阔明亮,完美的对称形式和各种颜色的巧妙配合;伊斯兰教艺术对印度的绘画和音乐也产生了重要影响,人物画、飞鸟走兽画以及植物花草画等都很形象逼真,代替了宗教男女神像画,绘画艺术注重形象美和色彩的有机搭配,穆斯林音乐家创造了新的流传至今的旋律框架拉格,创造了新的节拍,发明了乐器七弦琴和手鼓等。

与此同时,伊斯兰教也受到了印度教文化的影响。阿拉伯穆斯林接触了印度文明,吸收借鉴学习了印度文学、音乐、绘画、医学、数学和哲学等,受益匪浅,奠定了阿拉伯伊斯兰文化的基础。伊斯兰教本身也染上了印度色彩:受印度教种姓制度的影响,穆斯林内部也有了种姓之分,据调查,穆斯林中的种姓集团在印度全部无产者和半无产者中约占20%,在城市商业资产阶级及其附庸中约占19%,在城市知识分子和官吏中约占11%,在农村地主富农中约占5%,在贫农和中农中约占5%,在雇农中约占7%;印度教的嫁妆制和童婚制也影响了伊斯兰教,穆斯林女子出嫁时也要陪嫁妆,传统的嫁妆通常是生活必需品或装饰品,近年来嫁妆发展到电视机、摩托车甚至小汽车;穆斯林中也出现了童婚现象。

虽然伊斯兰教和印度教有一定程度的融合,但这种融合不是很深。整个看来,传到印度的伊斯兰教并未“印度化”,而是作为一个独特的、对立的部分同印度教并存。印度的穆斯林是一个受到挫伤的民族,他们的心情是矛盾的:一方面,穆斯林曾经是印度的统治者,曾一度在印度居支配地位,他们祖先留下来的城堡、清真寺、圆顶屋,点缀着印度大地的自然景色,成为他们的骄傲;另一方面,他们大部分生活在较贫困之中,缺少知识,缺少强有力的领袖人物,在文职人员的就业方面没有得到应有的份额,在政府立法机构中也没有得到相应数额的席位,印巴分治后,大量的人力和财力分离到了巴基斯坦,使印度穆斯林的力量大大削弱。穆斯林对自己的地位日益不满,要求政治权利平等和经济公平的呼声不断高涨,而在印度教徒看来,穆斯林只不过是外来的侵略者或印度教的反叛者,是穆斯林分裂了印度,他们现在所忠于的是巴基斯坦而不是印度,只有印度教徒才是印度的真正主人。

印巴分治后,印度国内的印伊教派矛盾并未一劳永逸地解决,几乎仍有一半的穆斯林留在印度。“分家”后的兄弟俩仍一直不和,冲突不断,印度国内的教派矛盾也一直未息。当印度与巴基斯坦两国关系恶化时,穆斯林就处于某些嫌疑之中。在印度教徒与穆斯林相毗邻的城镇,有时关系非常紧张,只需一个谣言,一次扭打,甚至对猪或牛做一些侮辱,顷刻间就可能造成极为可怕的仇杀。在教派政治下,宗教成了一种有力的工具,政治家利用它拉选票,捞取权力,达到政治目的。许多起教派冲突都有政治背景,有的甚至就是教派主义政治家直接煽动的。20世纪70年代以来,随着一些伊斯兰国家出现“伊斯兰复兴运动”,南亚地区伊斯兰原教旨主义势力上升,这反过来又促进了印度教复兴主义的兴起和反穆斯林情绪的增长。具有印度教原教旨主义特点的印度人民党执政后,强调“印度教特性”,煽动教派冲突,使印伊教派矛盾更加激化,围绕阿约迪亚“庙”“寺”之争发生的流血事件就是一例。

早先,教派主义和教派冲突大多发生在北印度,但现在已经扩大到了南印度,而且越来越有继续蔓延的趋势。过去,教派冲突一般仅限于城市,但现在已经扩散到了广大的农村地区。据印度政府统计,1988年在全国452个县中,发生教派冲突或教派关系紧张的县有88个,到1989年已增加到110个。在有些邦,教派骚乱甚至扩大到了大学校园。暴力活动的烈度也在上升,在1992年阿约迪亚寺庙被毁后爆发的全国性教派冲突中,约有2000人死亡,5500人受伤,其中2/3是穆斯林。2002年印度教徒与穆斯林在古吉拉特邦发生暴力冲突,印度教暴徒袭击穆斯林人聚居区,纵火焚烧穆斯林房屋,暴力冲突中超过1000名穆斯林丧生,印度教徒也有很多人丧生。2006年古吉拉特邦的教派冲突再次发生,当局要清拆一座清真寺,遭到穆斯林强烈反对,并触发穆斯林和印度教徒冲突,持续多天的冲突又造成多人死亡,超过70人受伤,其中有10名警察。印度穆斯林与印度教徒的矛盾冲突将会继续下去。

随着时代的变化,印度穆斯林的情况也在发生变化:穆斯林妇女戴面纱的越来越少,女子上学受到教育和参加工作的人在增多;按教义规定,穆斯林男子可以同时娶4个妻子,但现在更多的人喜欢只娶一个妻子。总之,印度穆斯林在变化中。

印度拥有众多令人叹为观止的景点,不少是历史悠久的清真寺,拥有令人印象深刻的建筑设计和极其令人惊叹的装饰。从北部的克什米尔到南部的喀拉拉邦,美丽的清真寺比比皆是。

位于老德里古城东北角的贾玛清真寺,是莫卧尔王朝的贾罕吉尔皇帝下令于1650年开始建造,历时6年时间建成,它是与沙特阿拉伯的麦加大清真寺、埃及开罗的爱资哈尔大清真寺齐名的世界三大清真寺之一,寺院可容纳25000名信众。远远望去,三座弧形突起的白色圆顶和两支高耸的尖塔,其形象的魁伟和气势的雄壮,令人起敬。

位于新德里200多公里外的北方邦阿格拉城内、亚姆纳河右侧的泰姬陵,全称为“泰姬·玛哈拉”,是一座白色大理石建成的巨大陵墓清真寺,是莫卧儿皇帝沙贾汗为纪念他心爱的妃子于1631年至1653年而建的,由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成,全部用纯白色大理石建筑,用玻璃、玛瑙镶嵌,具有极高的艺术价值,是印度穆斯林艺术最完美的瑰宝,是世界遗产中的经典杰作之一,被誉为“完美建筑”,又有“印度明珠”的美誉。泰戈尔说,泰姬陵是“永恒面颊上的一滴眼泪”。泰姬陵超越了简单的建筑学意义,默默地美丽着,不为别的,只为世人心中那一点对爱情的美好向往。

位于克什米尔斯利那加达尔湖畔的白色大理石清真寺,以包含遗物而闻名,清真寺名称来源于乌尔都语,意思是“受尊敬”,克什米尔语意思是“地方”,被认为是查谟和克什米尔最神圣的圣地,这座清真寺建于20世纪,地理位置优越,周围环绕着克什米尔山脉,享有标志性的达尔湖的壮丽景色。

位于喀拉拉邦的切尔拉曼朱玛清真寺可以追溯到公元629年,被认为是印度的第一座清真寺,由阿拉伯马利克德纳尔建造,他被认为是先知穆罕默德的当代人,以及次大陆的伊斯兰教传播者,这个古老的建筑多年来经过多次翻修,它的第一次翻修可以追溯到公元11世纪,除了独特的喀拉拉邦的建筑风格外,这座具有里程碑意义的清真寺还包含一盏古老的油灯,被认为已连续燃烧了一千多年。

德里南部约15公里的古塔卜塔遗址群是早期伊斯兰教势力入侵印度的代表性建筑,1993年入选世界文化遗产。由德里苏丹王朝的创造者艾巴克(1206-1210年在位)始建于1193年,整个遗址区域包括:顾特卜高塔、威力清真寺、铁柱及阿拉依高塔。古塔卜塔位于威力清真寺东南角,高72.5米,为印度最高的伊斯兰尖塔,又被称为“胜利塔”,作为中亚穆斯林成功入侵并占领印度的纪念碑。尖塔既保持着伊斯兰建筑特有的几何形结构的清晰严谨,又兼具波斯与印度混合装饰浮雕图案的绚烂自然风格,别具一格。

不详

不详