我们通过一张图看一下苹果“触摸屏”技术产品的转变过程(如图4-1所示)。

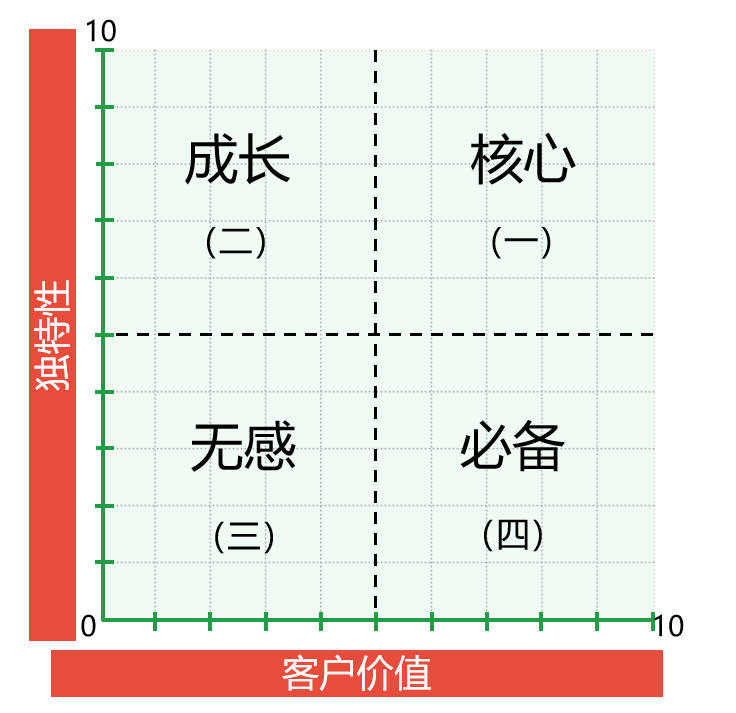

图4-1 差异化能力分析模型

我们通过“独特性”和“客户价值”两个维度来建立一个四象限图,“独特性”按照从0到10分为十个等级,“客户价值”同样按照从0到10分为十个等级,其中在第一、第二象限中的能力称为“差异化”能力,第三、第四象限为“非差异化”能力。

先从第二个象限看起,如果一项能力落在这个象限中,它表示的意思是此能力具备较高的“独特性”,但是对于客户价值不大。客户会觉得你的这个产品或者服务挺酷,但是作用较小,这个象限我们称为“成长”象限,所对应的能力称为“成长型”能力。

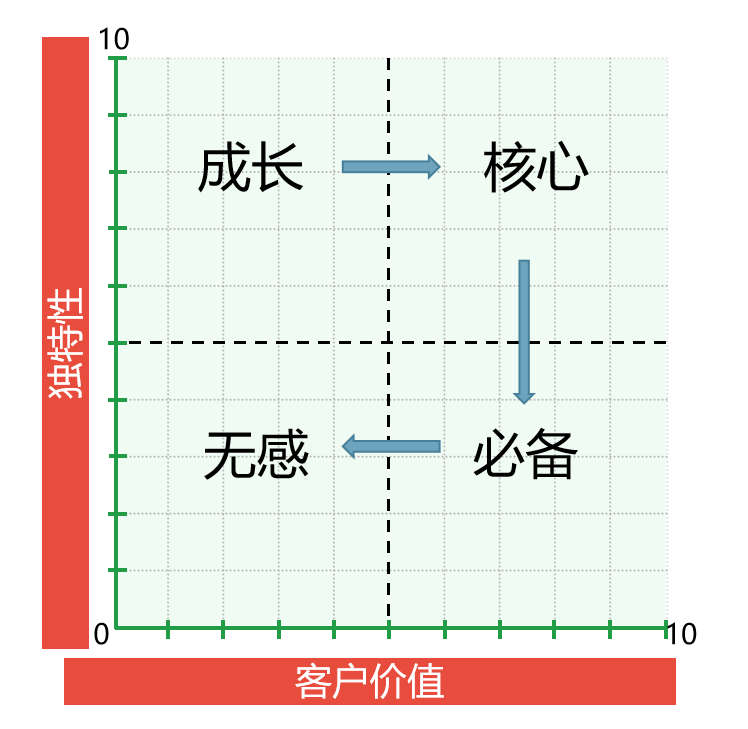

触摸屏技术刚诞生的时候就处于这个象限,消费者觉得这个技术很有意思、很好玩,但是让他花大价钱购买,不愿意!因为他认为手中的按键手机完全能够满足需求,没有购买的价值。

随着技术的不断完善,以及市场推广的不断渗透,越来越多的消费者开始接触并使用苹果的触摸屏手机,他们感觉这种手机比按键式手机好用,能够解锁很多按键手机不具备的功能,于是他们喜欢上甚至再也离不开这种手机。同时,其他的竞争对手还没有成熟的触摸屏技术。

这时,触摸屏技术处于第一象限,也就是“核心型”能力象限。处在这个象限的能力不仅具有很高的独特性,对于客户也有非常高的价值。

随着时间的推移,越来越多的竞争对手具备了这项技术,而且消费者的心智中已经认为手机就应该是触摸屏的,不是触摸屏的手机那还是手机吗?现在的触摸屏技术走到了第四象限——“必备型”能力象限,在这个象限中的能力对于客户的价值很大,但是独特性不够,可替代性较强。

最后,随着新的技术的突破和应用,触摸屏技术也会像手机按键技术一样,逐步走向第三象限——“无感型”能力象限。这个象限中的能力,顾客会认为有没有都无所谓,他们既不具备很好的独特性 也没有太高的客户价值。

苹果手机的触摸屏技术能力转变的示意图如图4-2所示。

图4-2 触摸屏技术能力转变示意图

从以上分析能够看出来,什么时候是这项技术给苹果公司带来的竞争力和利润最大的时候?在“核心型”能力的阶段。

那么,假设我是一个大客户销售,所在的公司具备多种能力——产品和服务,现在我要打败我最强劲的某个竞争对手A公司,拿下某个大客户B的业务,我是不是可以通过这个模型找到自己的差异化能力呢?

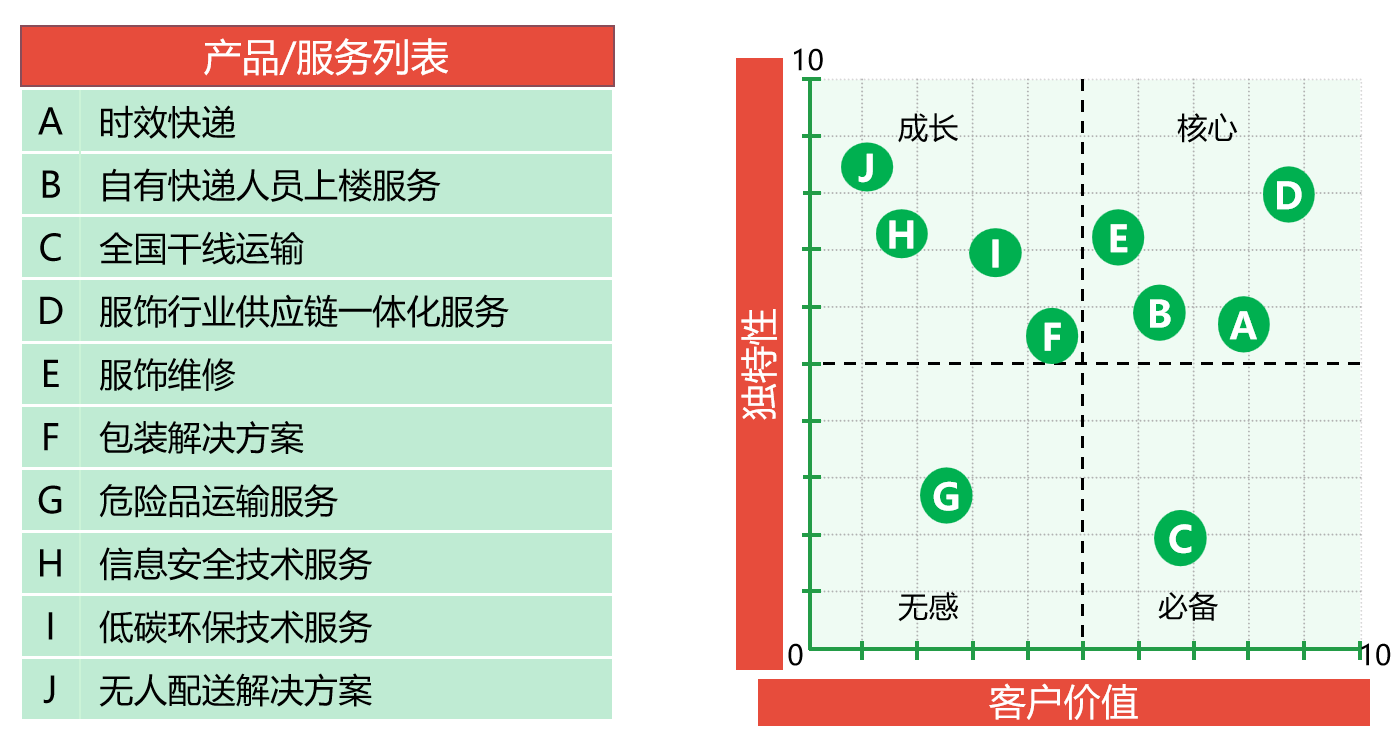

以一家主营快递业务的物流公司为例,我要来分析针对于竞争对手A,如果要拿下服饰行业大客户B的仓储、配送物流业务,应该如何来分析自己的差异化竞争力(如图4-3)。

图4-3 某物流公司差异化能力分析模型

可以看到,首先,我会把与承接此客户业务需要的能力全部都列举出来。

举个例子,我订单部门原来有一个销售人员,他去和客户谈物流业务,结果物流业务还没有谈成,竟然和客户聊成了在商业用地方面的合作。

因为这个销售知道集团下属有一个地产子公司,听到客户自己有拿地做物流地产的需求,经过他的牵线搭桥,地产子公司和这个客户达成了合作。后来,这个销售不仅做了这个客户的物流业务,还从子公司那里拿到了一笔不菲的奖励。

很多销售人员是做不到这一点的,因为他们对于自己公司的能力了解得不够全面,比如你所在的是一个集团性公司,公司里有很多业务板块,这些板块都是做什么的?他们的能力如何利用?这些如果不清楚,你不会把它们列举出来。

所以,我们在列举自身能力的时候,思路一定要打开,如果怕遗漏,可以问管理者。如果你是一位销售管理者,可以在这方面给下属的多做一些辅导。

我们在列举差异化能力的时候也要小心,因为你认为某种能力是一种差异化能力,客户未必认同。

有一次,我和销售一起去和一家日本汽车制造企业谈物流业务合作,这家企业需要将汽车零配件从天津用海运的方式运输至广州黄埔。我们的销售人员见到客户后,大聊特聊自己公司的船舶运输是多么快、多么准,保证五天的时间从天津运到黄埔,前后保证不差三个小时等。

结果,那位日本企业的运输课长打断了他的话,说道:“实在不好意思,我们不能用这么快的船,我们需要的是天津到黄埔能航行七天的船,不能早到也不能晚到,就是七天……”我和销售人员听了都有点傻眼。

原来,这个客户采用的是JIT供应链管理模式,两头的生产线都不能有库存,他实际上要把我们的船当成自己的仓库,储备七天的库存。

结果,船跑得快反倒成了客户眼中的劣势,我们认为的“差异化”能力反倒在客户那里没有了价值。

因此,我们在分析自己的差异化能力的时候一定要从客户的角度上出发,千万不能犯了自以为是的毛病。

可能有些读者说这个有点难,很难知道客户认为哪些能力有价值。没关系,我们先把自己已有的能力列举出来,试着站在客户的角度上思考,先保证没有遗漏,再慢慢分析。

不详

不详