当产品的技术性能随着用户数量的增加而直接提高时,网络效应就具备了技术性能,这是网络效应的第四个大类。对于具有技术性能网络效应的网络而言,网络上的设备或用户越多,基层的技术工作会越好,这使得产品或者服务变得更加快捷、便宜和简单。

比如为了改变FTP文件传输协议(注6-1)对下载带宽的过度占用导致下载速度随下载的人数增加而快速降低这一弱点,软件工程师布拉姆·科恩独立开发了一个大名鼎鼎的新协议BitTorrent。(注6-2)利用BitTorrent协议在网上下载文件时,下载者同时也是上传者。也就是说,当你下载一份文件(比如视频文件时),你的计算机也会将已经下载下来的那部分文件提供同时上传到网上给别的下载者下载。

因此,采用BitTorrent协议下载的用户数越多,下载就越快,同时你就越有可能找到稀有的文件或者自己丢失的东西。

同样的例子还有大型系统软件的改进计划或者手机产品的改进计划。当你安装一款新的软件或者第一次使用一款新手机时,软件界面会要求你加入改善计划,并请你签署这样一份协议。这就相当于软件公司或者手机公司能搜集你使用手机的数据,从而为他们未来的产品做出改善寻求方向。因此,软件或手机卖的越多,签署改善计划协议的人越多,软件公司和手机公司的技术开发能力提升就越快。

值得注意的是:技术性能网络效应不同于技术进步,技术优势具有较短的半衰期,之后就不再具有很强的壁垒。如果你是第一个开发出某项技术的人,那么创新和竞争的速度,意味着这项技术的优势不会持续很长时间——竞争对手有可能抄袭或研发类似的技术。但是有了技术性能网络效应,你的产品就会因为第一个推出而获得巨大的优势,你不必为保持领先地位而持续战斗。随着时间的推移,你的优势会逐渐增加,而不是减少。

5:社会网络效应

第五种也是最后一种网络效应,就是我们所说的“社会”网络效应,他们通过心理学以及人与人之间的互动来发生作用。

网络由节点和连接组成,在固定电话系统上,我们很容易就能看到连接它们的实体电话和电线。人与人之间也存在一个看不见的网络,我们的身体是节点,我们彼此之间的语言和行为是连接,这些是最初的网络。

像数字网络效应一样,当越来越多的人在使用的产品,这可以为社会网络效应创造更多的价值——人们通过影响彼此的想法或感觉来增加彼此的价值。投射到产品上就是,用户为更多人提供了使用某款产品的诱因和基本认可,他们对这款产品的依赖也会强化其他人的对同个品牌的印象。

社会网络效应通常是最难部署的长期壁垒。然而,如果你能成功地获得各种不同形式的心理支持来对抗竞争对手,这些心理支持就能代表一个显著的优势。你可能会觉得,“社会网络效应,不就是品牌效应吗?”你说对了一部分。它们之间当然也有相似之处,因为它们都和语言以及心理有关。但两者之间也存在着重要的差异,这就是为什么我们把它们各自划分成一个单独的类别。

目前,我们已经确定了三种主要的社会网络效应:语言、信念和跟风效应。这个类型还可以继续扩展,因为人类心理是复杂的,有很多不同的社会互动关系与机制存在。

语言

在人际交流中,语言是最重要的中介工具。它是网络中所有节点(人)相互连接的协议。与更多的人能同说一种语言,会给你带来更大的价值,这意味着你能和更多的人交流。因此,某一种语言的用户价值,会因为用户数的增加而增加。

如果同一语言的用户处于不同的国家或者不同的文化背景之下,语言网络效应的价值就增加的更快。这就是为什么虽然讲英语和讲汉语的人总数差不多,但英语更具网络价值的原因。

创业公司至少可以通过两种方式利用语言网络效应,来实现赢家通吃的结果:第一是创建业务类型语言方面;第二是为公司或产品命名。

第一种方法是,如果创始人能够开创一个业务或产品种类(名称),然后作为“首创者”被人们所熟知,这就能够产生稳定的语言网络效应。比如现在人们提到“大疆”就会想起无人机产品。

公司利用网络语言效应的第二种方式是为公司和产品命名。比如我们要寻找什么信息的时候,都会说google一下。在这个方面,动词的作用要好过名词。例如大家都喜欢说我“滴滴”去那里,这对滴滴来说传播效果可能会更好;如果相反,大家说我“叫个滴滴”过去,那效果可能就会差一点,原因是,某天人们也许可以将自己的说法改成我“动身”去那里。当然,“动身”必须是一家提供出行服务的公司。

让人们经常提及你公司的名字,对你而言当然是一个很大的优势,但这也很不容易实现。要做到这一点,你的公司名称必须做到足够吸引人和令人难忘,这就是为什么正确命名如此重要的原因。

信念

信念网络效应在钻石、金融和宗教中最为明显,这是一种直接的网络效应。

人类是群居动物,我们作为其中的一员,想要被别人接受,分享共同的信念是其中非常关键的部分。如果一部分人相信某件事,其他人也更有可能相信并坚持它。因此,如果你和你朋友的信念发生分歧,就会产生严重的社会后果,如果你不再相信他们所相信的东西,后果可能会更糟。

社会学家研究表明:人们之所以始终坚持群体思维,其原因是当大家觉得矛盾的时候,群体思维能够帮他们做出选择。他们会选择群体最认同的那个想法。

钻石为什么有价值?难道仅仅是因为它漂亮,这个世界上漂亮的东西有很多。而在化学的角度来看钻石,它的本质和活性炭并没有什么差别,都是碳原子构成的。但人们一直相信钻石很有价值,如果没有钻戒,心仪的姑娘很难答应你的求婚,不是吗?

事实上,钻石有价值不过是因为我们相信它有价值。珠宝商发现了它的硬度很高,不易磨损,而且晶莹剔透,因此,为它赋予了“恒久”、“纯洁”人类品质。

信念网络效应就像沙子,沙子数量太少,风一吹就散了;但是如果你把足够多的沙子堆在一起,风化的作用是他们变成了坚硬的石头。

银行也是如此,越来越多的人坚信银行是每个人都需要的。但它从来不生产任何一种货币,而仅仅是把人们的钱搜集起来,再借给那些证明他们未来某天可以还钱的人。

随着对银行产生信任的人越来越多,它们的业务就越来越稳定。曾经的流动和无形就逐渐变成了坚实的信任了。

我曾多次提到,创业公司在经营中最有价值的收获就是能建立起“超级可信度”(注6-3),它会帮你建立起无可比拟的个人和企业信誉,让你获得信念网络效应的价值。

跟风(社会网络效应)

人们都不想被排除在外,他们可能迫于社交压力而加入社交网络,这就是跟风效应。一个很好的例子就是苹果。在设计界,人们认为只有使用苹果电脑和设备的团队,才是一家优秀的高水准设计公司。这催生了一个强大的跟风网络效应,它常常在早期用户开始聚集时产生。

每年,苹果为了将跟风网络效应发挥到极致,都会用精心编排的表演,用他们的新产品演示和发布重新吸引关注和营造FOMO的情绪(注6-4)。这是非常有效的,你是否使用iPhone和其他苹果设备,俨然已经成为了社会鄙视链中的一个非常稳固的指标。

对于那些认为自己有更好产品的竞争对手来说,这种网络跟风效应可能会让他们感到沮丧。苹果的成功不仅依赖于品牌,它更是源于这家公司成功地触发了大家“向上仰望”的心理动力——“我也想成为很酷的人”。

2017年,三星曾经发布了一则广告,呼吁消费者:“从幼稚的购买习惯”中成长起来吧,你们对于苹果的依恋已经促使我们生产出了更好的产品。但三星没有意识到的是,提供给用户的价值不只是产品特性的总和,还包括跟风效应。人们将消费苹果产品当成了一种自我展示,消费变成了作秀,目的是为了获得认同和优越感。

作家德里克·西弗斯抓住了跟风心理学的精髓,他说:“如果他们行动迅速,他们就赶得上成为某个族群的一员。剩下的人也会跟风加入,因为一旦被抛弃在这个族群之外,他们就会被嘲笑。”

跟风效应是脆弱的,一旦太多的人跟风,早期的加入者就会选择离开——因为这个团体已经变得太主流了。聪明的创始人,总是会先人一步,从跟风转向其他网络效应,进而保持更为长久的生命力。(注6-5)

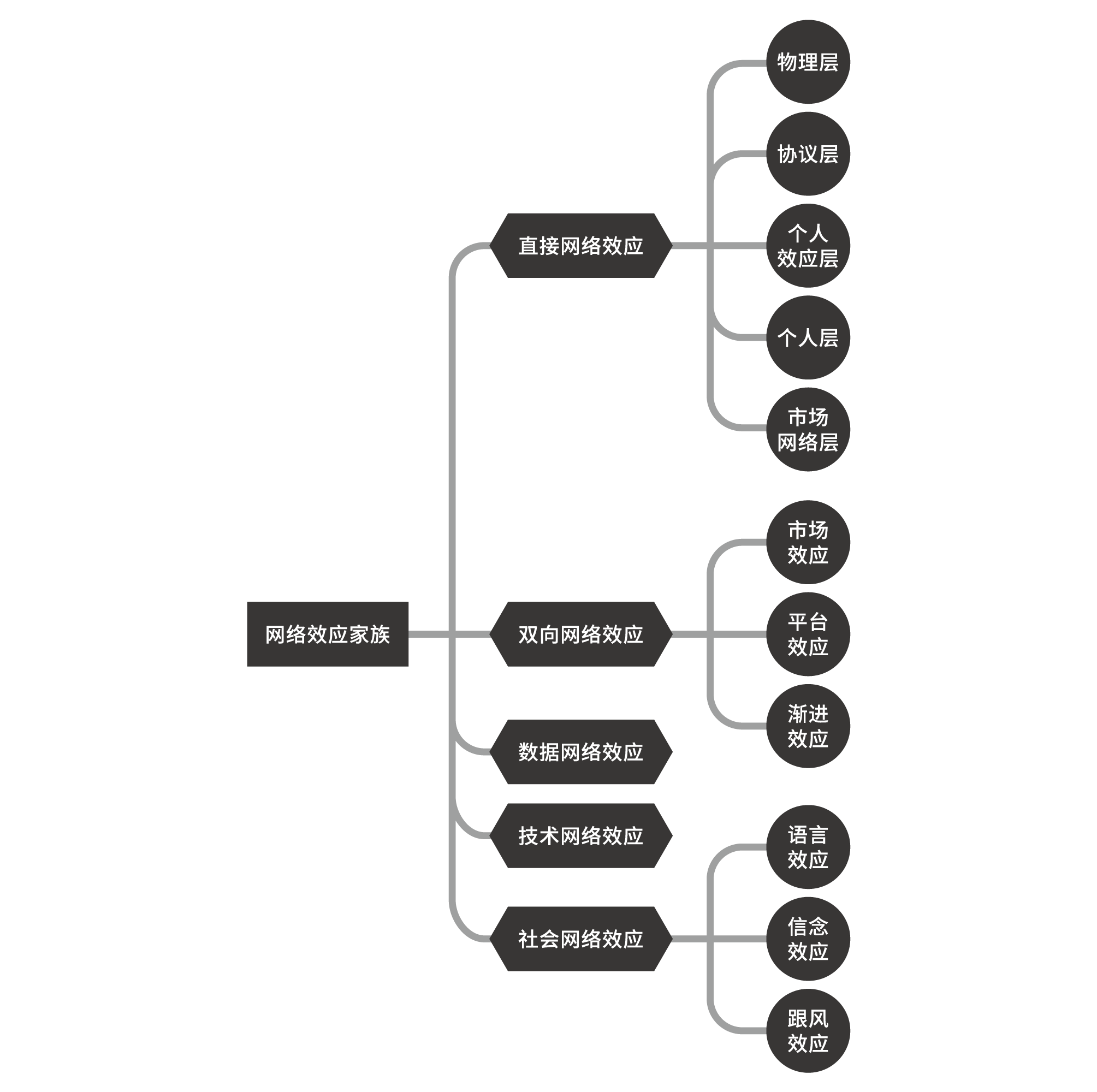

图6-2展示了网络效应家族的所有成员:

图6-2:网络效应家族

可能你会很奇怪,为什么我会在这里用很大的篇幅来介绍网络效应?答案很简单,它包含两个方面的因素。

第一,初创公司进入扩张期后的主要工作就是要通过对公司的运营来打磨竞争力并构筑竞争壁垒。否则,崭露头角的企业很容易被当成攻击的目标,引发众多的竞争,也包括超级竞争。(注6-6)而如果能在公司的扩张战略中成功运用网络效应,就能建立起无与伦比的竞争壁垒。网络效应所带来的竞争壁垒是四种能构架竞争壁垒效应当中最强大的。其他三种效应分别是:品牌效应、嵌入效应和规模效应。(注6-7)其中,品牌效应和规模效应,往往是要在扩张期战略成功实施后,才会为企业带来足够的竞争壁垒。创业公司很难在短时间内就获得这两种效应带来的好处。对嵌入效应有两种理解:第一种往往局限在具有强烈设计能力需求的领域内。你必须构建像吉列剃须刀和刀片一类的组合,才能获得嵌入效应带来的好处。很多行业并不都有这样的机会。第二种嵌入效应是指企业的经营行为有很多环环相扣的链条组成,从而达成了强大的内外部协调一致性。比如沃尔玛的门店体系和供应链体系之间的配合。这类嵌入效应要漫长的时间才能实现。而网络效应,几乎存在于各行各业,只要你能识别出它们。

第二,公司扩张期战略的实施,所带来的最终效果就是公司业绩和规模的增加。一旦企业能找出自己业务当中的“网络效应”,就可以利用新技术(比如互联网技术)来实现快速,甚至是指数级的增长。所有能让公司获得指数级增长所需的因素,都取决于你能在自己的商业模式中发现或者构建什么类型的网络效应。

然后,你可以根据相应的网络效应,来设计和经营自己的产品和服务。

你可能认为网络效应是垄断行业(公共事业,如自来水和电力公司以及宽带公司)或者科技公司才能拥有的,其实不然。在我看来,任何一个领域都有网络效应,只不过,在垄断行业和科技公司里,这种效应更容易被发现。

你可以通过下面的这个案例来验证我的说法:

【案例】:构建洗车行业的网络效应

洗车是一种极其无聊的重复性工作,人员流动性极大。客户公司每月都有比例超过20%的洗车工离职,即使提高清洗每台车的佣金也不能改善。这对一家有2000多名洗车工的公司来说,是一个巨大的损失。人员流失大大增加了公司运营的成本。公司每月都需要招聘400名新员工来弥补人力上的损失,否则,洗车客户就会开始流失。

为了改善这种情况,我们将洗车进行了游戏化设计。

首先将洗车分成几个环节,然后把不同环节的工作分配给3-4个人。比如某人负责水洗车辆外表、另外一个人负责泡沫洗、最后1-2名员工负责内部吸尘和清洗以及用喷气枪吹掉车身上残留的水。

我们在每个人的手机上安装一个小型的计时游戏软件。每当一个环节的工作完成后,负责这部分工作的人员就在手机上进行操作,记录所花费的时间。清洗整车的用时,就由这些环节所花费的时间相加。再由洗车质检员和客户在软件上为洗车的质量打分。

软件最后会把洗车所花费的总时间,质检员的评分以及客户的评分按照权重算法计算得出一个得分,做为这个小组工作的最终得分,每个人的得分也会被记录。

每天,软件都会把整个小队的评分和每个人的评分在全部100多家连锁店中的2000多名洗车工之间排名对比,并给与优秀者随机变化的物质奖励和荣誉(比如为他的照片加上数字勋章)。

这激发了大家的竞争,每个人都在谈论这个游戏,甚至有人还悄悄地为了提高得分练习洗车。一个季度评比出来的洗车“大神”,会受到众人的爱戴和公司的赞许,并有机会向全体员工介绍经验。通过游戏化设计,我们把洗车这件枯燥的工作,变成了一个有趣的话题-洗车工们时时刻刻都在谈论这个事情,人员流失率大幅度下降。

在这个游戏软件运行了一段时间后,由于这家连锁店洗车的速度和质量口碑被车主广泛认同,大量的洗车工加入到公司。在这里,不但人均收入高于业界平均水平30%,还为连锁店带来了众多其他类型的收入。

同时,由于洗车的时效和质量有所保障,公司推出的洗车卡也开始大为畅销。客户购卡后会享有一定的优惠,这让他们积极购卡。

在这一案例中,通过将洗车工作竞争化设计,我们构建了以下几种网络效应。首先是双向网络效应当中的渐进效应。洗车工的增加以及工作技能的提高,让客户减少了等待时间,因此,提升了客户价值,让客户数增多;客户增多,又会刺激游戏竞争难度增加,从而,要求洗车工人的工作技能进一步提升。而且,他们会因为水平的提升,受到名誉上和收入上的激励。但减少客户的等待时间,和滴滴一样,是一个渐进的网络效应。

接下来,由于公司清晰地制定出了洗车的标准,虽然这种标准不如技术协议标准那么强势,但如果经过打磨,这一标准获得客户的认可,就会逐渐变得通行起来。在一个行业内的通行标准,可以作为公司向外输出标准价值、管理咨询、培训课程等体系的基础。比如,该公司可以收购无标准的洗车店进行改造,提高业绩;也可以为同行举办收费的咨询、培训、课程服务;如果能够据此将一些快消品,比如某种特殊配方的洗车液、洗车用品嵌入到标准中去,公司将能在协议层构建出更强大的直接网络效应。

最后,随着人流量的增加和业务的提升,公司可以扩张线上的服务,比如预约洗车、汽车用品电商、其他汽车服务产品,比如车辆美容、换轮胎、或者维修。构建出更多的网络效应,成为该领域内专业化程度最高的公司,获得无与伦比的竞争优势。

由此可见,网络效应的构建绝不仅仅局限于某一特殊的行业和领域。传统企业“触网”,构建网络效应,也绝不是仅有市场营销一个环节。我们为这家公司做的触网方案中,游戏App起到的最主要的作用其实是解决从事枯燥工作的人员流失问题,却依然能够建构出几种可以大幅度提高公司竞争力的网络效应。

这需要你根据自己企业的商业模式,找出其中那些长期、必须、枯燥重复的工作内容,将其结合成熟的互联网或者软件等数字技术,构建网络效应。一旦这些工作让企业的用户数增加达到指数化拐点,公司就可能会飞速发展。

而且,你会发现,你构建自己商业模式中网络效应的方式越是出乎意料,越是能为你争取足够的时间来实现它。因此,深挖商业模式当中可以构建网络效应的要素,寻找指数型增长的潜力,是扩张战略规划当中非常重要的工作,值得重视起来。

董坤

董坤