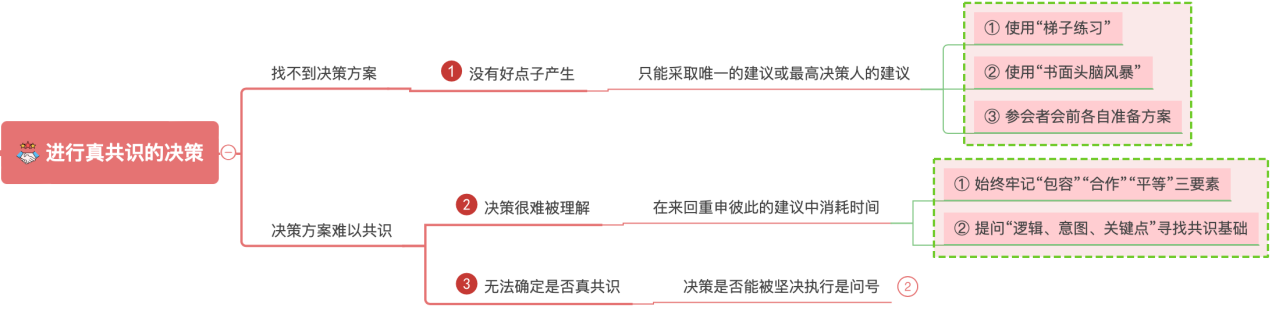

刚刚我们探讨了如何避免找不到好的决策方案,接下来探讨如何让我们的决策方案更容易达成真共识。

共识最难的往往并不是说某个人主张达成绝对一致,而是觉得自己的想法没有被考虑和尊重,这是人的本性。为此我们要突破自我意识层面的三个关键,也就是“谷歌三要素”。它是指在汇集了所有意见后,我们在此讨论达成共识时,要考虑三个非常重要的要素。

“包容”让全部利害关系者参与;

“合作”有时候即使牺牲少数人意见和个人的主张,也要以对会议全体成员来说最适合的决定为目标;

“平等”全体与会者同样重要,反对意见都会得到认可。

三要素中,其实在前面获得足够信息中都有提到,但在这里我们再次阐述的原因,在决策的时候我们很容易陷入情绪中,会忘记我们初衷。特别是第三条平等,要尊重每一个意见,特别是反对意见,也许这就是我们另一番创新天地的开端。只有我们会议中人人都怀有这样的心态,我们才有可能更好地形成真共识。

试想,我们在会议开始根本不关注那些影响力比较弱的同事,我们就缺乏了相应的视角补充。在决策时不关注那些影响力较弱的同事,最高决策人说什么就是什么,但那些同事往往是最后执行最相关的同事,他们没有理解这个决策,如何真的共识,就算在会议上做了“无主见摇头人偶”将来的执行力也一定是个问题。

或者对于跨部门协作的同事,我们希望他们可以给我们一些协助的力量,邀请参会却并不重视他们的问题与发言,然后我们做一个决策就希望别人能够配合参与,可想而知,这是很难的。既然是参会人员肯定或多或少都和决策有相关性的人,只有平等尊重每一条意见,在此基础上产生共识,才是真地为这个会议的最终结果打下了良好的基础。

至于第二条也是我们为了避免其余参会人被拥有强影响力的个人想法裹挟的关键要素。合作是在平等之上的进一步诠释共识的做法。前面我们说过共识不是要求每个人都绝对性地同意。但一定是对整个组织来说最好的决策方案,注意这里说的是组织不是说会议室里的大多数人。有时候一些参会人员提出决策方案或许是有其道理的,但可能也会缺乏某些视角。这里我们要秉持合作的心态,为了让组织越来越好,基于组织里的大多数人的共同角度出发,选择一个最好的决策方案。

除了在意识层面,我们也还有工具层面的优化建议。不得不承认的是,很多时候我们的决策难以达成共识并不是因为我们有多么的不一致,而恰恰是因为我们找不到彼此背后意图的一致性,由于我们之间的相互不理解,所以很难达成共识。我们鼓励这些良性的不一致讨论,这说明恰恰是我们对这件事在意、对这个组织在意。但从会议高效的角度出发,需要一些方法工具帮助我们快速理清彼此背后不共识的部分,帮助我们更好地对决策进行共识。

我观察大多数会议中都有这样一种情况,对方提出的方案有不太理解甚至有疑问的地方,我们默不作声,在最后要决议的时候,仍然用沉默代表我们的看法。

有些稍微积极的参会者则会在别人表达完自己心中的决策建议后,顺势提出自己的想法。因为在他们心中或许自己深思熟虑的这个建议才是最合适的。于是我们的疑问,别人背后的意图都消失了,我们只是不断表达自己的观点,我们只是在不断地对对方输出我们不同的地方,忘记了决策是要共识的,我们的目标是找到我们共识、同频的地方,以这个地方为中心来共识我们的决议。

为此,我建议在讨论决策措施的时候可以多问问对方背后的逻辑、意图和关键点,通过交流,找到我们背后意图相似的地方,再通过这个共识的点我们去扩散,这样会很明显更容易达成共识。

举例:在一次月度经营分析会议的时候,说到下个月的重点事项安排时,工厂的负责人提到下半年是物流旺季,他们需要提前招聘一批员工保证届时物流发货的准时性。这时候财务觉得应该招聘临时工,因为这是季节性的用工,并不会长期存在,这样的决策从财务的角度来说更经济性。这时候就发生了针对问题的不同决策建议,并且我们听下来似乎财务负责人的决策建议更有道理也更有说服力。

这时候我们提问两位参会者为什么会提出这样的想法?也许大家在心里默默想这不是很明显的事情吗?这个顾问是不是有点傻,这都听不明白?但其实我们把心中的意图与背后的思考都直接提出来,就会有新的发现,如果真的只是表面的意思,没有更深层次的误解,我们也只是花十几秒钟做了一次check而已,何乐而不为呢?

这时候工厂负责人说他们最近发现临时工看起来有成本优势,但其中有两个缺陷;一是他们都是临时学习相关的岗位职责,对于很多工序标准并不清楚更别谈熟悉,所以工作效率非常有限。正因为如此,经常不能按计划准点完成包裹的打包工作,导致赶不上原计划的发车时间,反而经常导致物流的准确性不够,特别影响在客户和在相应平台上的物流口碑,而平台上的物流评分则会影响他们店铺的曝光率和进店流量,这可能会导致错过这个旺季的流量,这对电商公司来说其实是致命的。

另一个是因为工厂的工人大多是计件制,而临时工是小时制,从效率上来说正式工会因为计件会更努力工作,从而推动形成更高的经济价值。而临时工是按时间付费,很多临时工觉得做多做少无所谓,反而时间磨得更长,对于能否赶上原计划的物流发车时间他们内心并没有正式工那么在意,他们更在意本人在经济利益上的收获。而这背后最要命的是正式工经常和临时工在一起工作,正式工看着他们没有那么多条条框框约束,而且效率也低,还能拿那么多的薪水报酬,心里也有很多的不平衡,甚至希望自己是临时工好了。

而这个工厂的正式工对比同行的薪水报酬来说处于中等水平,并不是有绝对优势的,因此工人的离职率也一直是比较不稳定的。所以,工厂负责人希望提前招聘一定量的正式员工,保障旺季效率同时也为明年年后的正式工离职潮做好相应的员工储备。

听完这个解释后,我们是不是发现两者决策建议背后的一致性找到了,并非什么所谓的个人利益不同难以求和,也不是什么屁股决定脑袋。都是希望我们的公司利益更大化,更好地保证高峰期员工的储备量,维持公司在业务高峰期的正常运转。但很多时候我们在做决策时总是急于表达自己的正确建议,却没有耐心去理解对方的意图与逻辑。我们天然地认为我们提出的这个想法是对的,就应该被采纳,于是在彼此的建议中不断强调重申,却始终无法达成共识,或者由最高决策人拍板了一个我们看上去不错的决策建议。或者当我们不被问意图和推理逻辑的时候,我们也很难想到需要说出我们背后很多思考点,真理总是越辩越明的。关于刚刚多问背后意图与推理逻辑这个建议我整理了一些问句,可以在会议上酌情使用。

“您是怎么产生这个想法的?”

“这个想法背后的逻辑能给我们讲讲吗?”

“这个建议背后的意图是?”

“这个建议是有什么原因吗?”

“您能具体解释这里××是什么意思吗?”

“您这个建议里最核心的是希望××这样,对吗?”

“其实,您最想达成的××目的,对吗?”

“……”

当然,这些问句或许我们觉得都非常简单,但这中间也蕴含着我整理的两个关键点:第一,确认这个建议背后的意图,从而找到共识点或者不共识的点;第二,确认这个建议背后推理逻辑从而推动共识。

通过多次使用这些问句的会议用效果证明,当我们开始提问背后的逻辑、意图和关键来找到我们不同决策意向中的共识基础,在此基础上形成共识决策则会相对容易很多,并且会后的执行效果也会超出往常一大截,而不是既不同步团队也不执行,甚至赌气悄悄唱反调。有句话说得不错“因为相信才会看见”。到了下一次会议,回顾上次会议的执行情况也会更主动汇报分享。相信在一个团队或者组织内将这样的对话深度形成习惯后,会议的质量和决策共识的容易度都会有明显提升。

图4-4 决策难以共识的优化方向

不详

不详