在企业的数字化项目工作中,经常会遇到数据治理、数据管理、数据管控,这三个看似密切相关的概念。这三个概念都与企业的数据活动密切相关,彼此之间存在内涵的交叉和重叠,经常会乱用和混用。

值得注意的是,数据治理、数据管理、数据管控,分别对应于企业数据活动的不同层次内容,各自有语义内涵上的倾向性。虽然在数字化项目的沟通中不必过于计较区分,但是理解其区别,十分有利于在企业数据工作规划中形成系统化的思维方式。

1. 数据治理

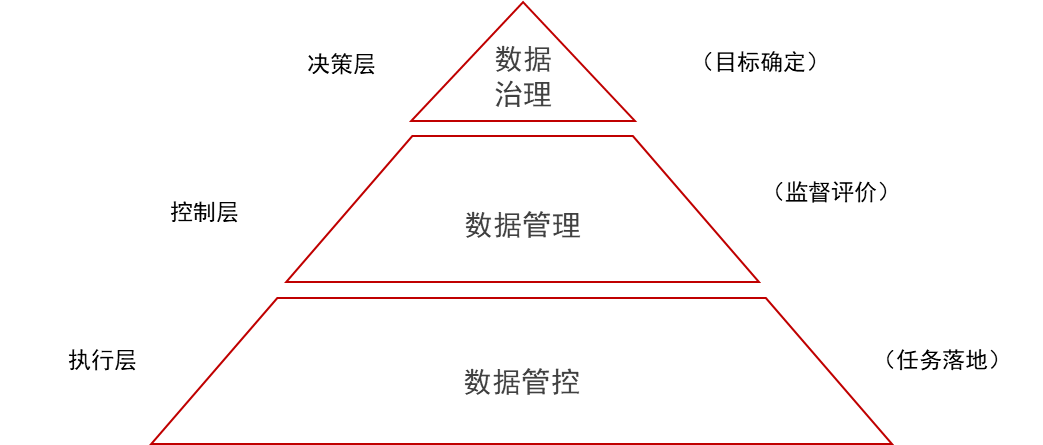

数据治理、数据管理、数据管控,三者形成一个数据活动的金字塔结构,数据治理在金字塔的最顶层,提供数据活动的总体工作方案和规划。

根据DAMA组织的定义:数据治理(DG,Data Governance)是对数据资产管理活动行使权力和控制的活动集合;根据国际数据治理研究所(DGI)给出的定义:数据治理是一个通过一系列信息相关的过程来实现决策权和职责分工的系统,这些过程按照达成共识的模型来执行,该模型描述了谁(Who)能根据什么信息,在什么时间(When)和情况(Where)下,用什么方法(How),采取什么行动(What)。

可以看出,数据治理是关于决策和方法的数据活动。数据治理强调通过创新性的变革,为企业的数据基础能力带来改变。对于数字化项目,数据治理通常由企业的数据治理部门发起并推行,其目标是提升企业的数据价值。数据治理是企业实现数字化战略的重要基础,是企业数据管理活动的顶层设计和方法指导,强调面向特定的数据战略目标,定义和设计出企业中各团队应该做什么以及怎么做。

通过数据治理企业通常可以实现数据质量提升的效果,提高数据资源的整体可用性和综合价值属性。数据治理一般是项目制的,有具体的目标和指标,同时,也涉及到工作思路的提出和工作方法设计。与此同时,数据治理又是常态化的,企业的数据治理通常不是一蹴而就,而是需要伴随着企业发展情况的变化而不断调整、迭代、深化。同样,企业的数据方法、数据责任、数据机制、数据标准,也需要不断地进行改进和完善。

图28. 数据治理、数据管理、数据管控的关系

2. 数据管理

基于数据治理的顶层规划,数据活动金字塔的下一层是数据管理。如果说数据治理是决策层的活动,那么数据管理则是管理层的活动,其目的是在已经确定了数据治理目标和数据活动规则基础上,持续监督和规范数据维护和使用行为,部署和安排具体的数据工作事项,同时对数据治理的效果进行考核与反馈。数据管理活动通常由企业的IT建设相关部门承担,即为企业的信息化部门或数字化部门。

数据管理的标准概念是国际数据管理协会(DAMA)发布的数据管理体系中提出的,其定义指规划、控制和提供数据资产,发挥数据资产的价值。在2015年版本的DAMA数据体系中,将数据管理活动划分为11个活动职能领域,分别为数据治理、数据架构、数据模型与设计、数据存储与操作、数据安全、数据集成与互操作性、文件和内容、参考数据和主数据、数据仓库和商务智能、元数据、数据质量等。因此,在广义的数据管理含义中,也包括了数据治理的工作内容。

数据治理是决策,数据管理是控制。数据管理活动面对的具体维度很多,既要面向数据对象进行管理,也要面向数据活动进行管理。数据管理的重点不在于机制的创新设计,而是在于使用管理工具推动数字化项目落地,保证数字化转型的质量和成效。值得注意的是,数据管理的真正核心在于人,建立企业的数据责任体系构建十分重要,如果不能将数据责任落实到部门、团队,落实到人,任何“先进”的方法和机制都无法有效落地。

3. 数据管控

数据管控是数据活动金字塔的最下一层内容,是支撑企业整体数据活动的底层基础性工作。数据管控向上“服从”于数据管理方面的要求,体现在每一项具体的数据处理与应用的环节中。数据管理的效果必须必须通过数据管控的具体行为操作来实现。数据管控属于企业数据活动的执行层。

数据管控关注对数据标准和数据制度的执行层面,是关于如何落地执行数据管理所涉及的各种业务和技术措施,在数据建模、数据抽取、数据处理、数据加工、数据分析等过程中,添加检查、核验、确认等机制,提高数据质量、降低数据内容涉及的相关风险。

从管理层级上看,数据管控涉及到企业的各基层单位和基层人员对公司总部政策的具体遵照和落实。数据管控的客观需求、方法规则、工作边界均是相对清晰和明确的,目的是提高数据管理下发的考核目标,响应相关的激励或惩罚机制。

数据管控可以依靠技术手段,在数据管理系统中通过规则或算法为用户数据管理和应用赋能,如:提高数据交互效率、确认数据内容质量、识别数据应用风险、更正数据录入差错、补全数据属性遗漏、校验数据访问权限等。此外,从作用时间维度来看,“数据管控”还突出了对增量数据的管理和控制方面,可以强化在数据源头对数据质量的监管与把控。

刘通

刘通