以小米为例,分析一个企业如何通过建立不同层面的竞争优势,从中可以看出小米一步一步奠定自身的竞争地位,从一个行业的挑战者成长为行业的领导者并不断强化这一竞争地位,也可以更加直观地看出不同层面竞争的差异和区别。同时还可以看出小米一方面顺势而为,不断跨越产业以抢占先机;另一方面随着竞争的深入,小米自身也不断升维自己的竞争思维。

(一)价值链层面:优化价值链

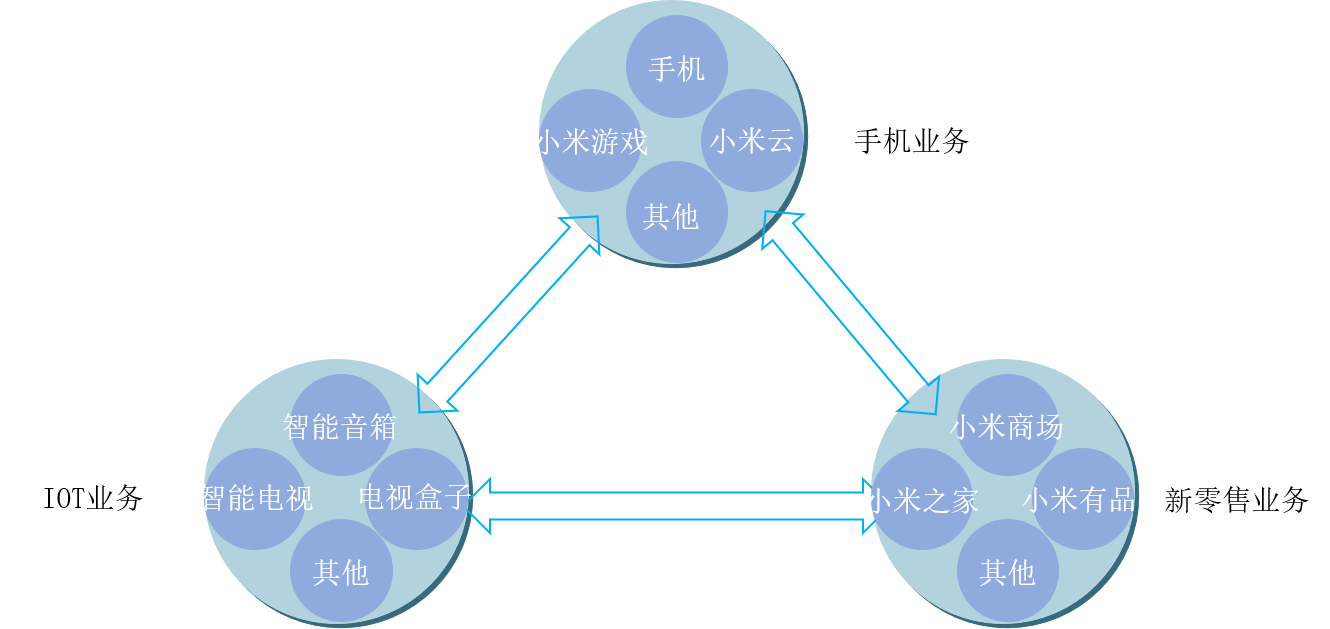

小米称自己的商业模式为“铁人三项”,即小米业务涵盖三个部分,分别是手机业务、智能硬件(IOT)业务、新零售业务(如图11-6所示)。

图11-6 小米的“铁人三项”

根据国际调查机构GFK发布的数据,2017年中国手机市场上国内品牌占绝对主导地位,其中华为(包括荣耀品牌)以1.02亿部的销量排名第一,销量份额为23%,小米销量为5094万部,市场份额为11%;而根据小米上市披露的招股说明书,2017年小米手机收入占比 70%,尽管小米一再坚称自己是一家互联网公司,但是无论海内外,手机业务都是重点,因此研究小米还要从它赖以生存的业务根基——手机说起。

小米成立于2010年3月3日,进军市场的第一战场就是手机,但是当时面临的竞争激烈程度是空前的,以“中华酷联”为代表的本土军团和以苹果、三星为代表的外来军团基本把市场瓜分殆尽,留给后来者的机会微不足道。当然小米也不是没有机会,小米敏锐地意识到,当时手机业务从研发到销售是相当传统的模式(如图11-7所示),价值链很长,中间环节很多并且攫取很多的利润(大约三分之一以上)。

图11-7 手机行业的传统价值链

如同前面分析,在传统的价值链框架下企业要想实现价值,要经过设计产品、采购原料、生产产品及市场营销等一系列活动,按照波特的观点,这些“力量”是要索取产业链上的价值的。此外,还有一个问题就是供应商、消费者两端彼此之间几乎没有任何联系,甚至焦点企业和消费者的距离也很远。显然,从零起步的小米如果继续简单复制传统手机厂商的运营方式,没有任何出路,充其量也只能在原有行业平均水平上提升一点运营效率。为此,小米打破惯性思维,用他们自己的话是“打造一个商业闭环”。具体做法:在渠道环节,引入电商平台取代传统价值链中渠道商的角色;在营销环节,利用小米社区、论坛、微博、微信等社交媒体进行病毒式传播将小米手机推向全国,节约市场营销成本。上述两个创新可以大幅降低手机价格,让利给消费者;在研发环节,小米采取开放态度,积极与资深米粉互动(实际上很多微创新和痛点解决方案就来自与米粉的深度交流中。为此,当时的联合创始人、高级副总裁黎万强还专门写成《参与感》一书)。通过上述三个改造,小米把手机研发、制造、维修、服务、市场渠道等方面的费用压缩到了极限,获得巨大的成本优势,因此2011年第一代手机小米1上市时硬件配置和同类手机一样,但是价格却做到了一半,震撼了整个手机市场,彻底打破了竞争格局。价值链创新帮助小米打赢了第一场战争。

但是,由于不存在过高的学习门槛,为小米打开局面、立下汗马功劳的价值链创新被竞争对手迅速模仿,主要方式有两种:一是以华为(尤其是旗下的荣耀品牌)为代表的手机厂商,模仿小米在价值链上“做减法”,其互联网打法几乎和小米如出一辙,为此甚至还为数字优势(出货量)争吵不已;二是以OPPO、vivo为代表的手机厂商,反其道而行之充分利用原来线下渠道优势“做加法”,利用三星、苹果和华为的网点覆盖劣势,加强在三线及三线以下城市的布局而大获全胜。后来的情境我们都看到了:通过对价值链方向相反的两种改造而造成的战略趋同,导致手机厂商中除了苹果和三星以外其他前几位(华为、OPPO、vivo和小米)的竞争惨烈程度几乎达到了近身肉搏的状态,小米也开始“跌落了神坛”,在手机排行榜上失去了往日的辉煌,2017年降低到第四名。而在产品本身,近年来手机陆续出现的创新(陶瓷背板、虹膜识别、屏下指纹、人脸识别、全面屏等),每个创新一家厂商应用了之后其他厂商都会快速跟进,难怪有人用“如果去掉logo,你可能连什么品牌都分不清”来形容国产手机的雷同现状。小米优化价值链是为了寻找“性价比”,但是在激烈的厮杀之下,包括性价比在内,手机业务在价值链层面上的差异化已经消失了。

(二)价值网层面:改变价值创造方式

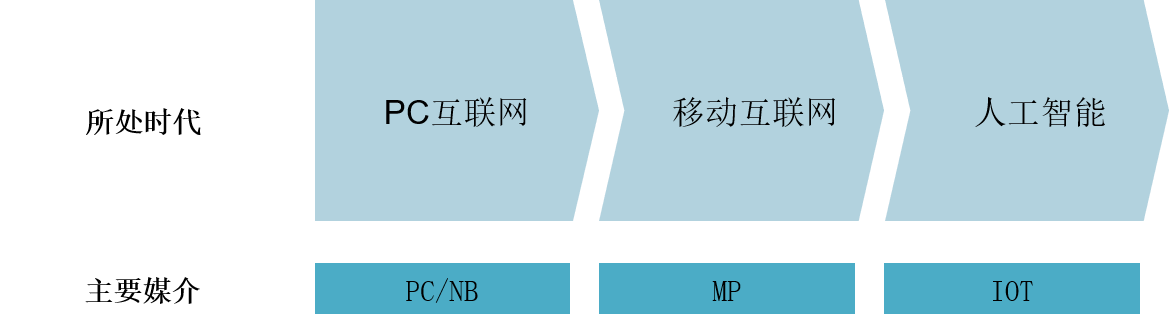

尽管如此,由于智能手机还能继续享受增长的红利,凭借超过10%的市场份额小米无疑可以保持不错的增长速度,因此小米在智能手机产业生命周期进入衰退期之前也没有更多的创新(包括价值链和价值网创新)。时间来到了2015年,政府提出了消费升级和供给侧改革的口号,在这一年小米生态链建设获得了实质性的收获。小米生态链建设是为了迎合人工智能时代的到来而准备的,比较人工智能及其前两个时代、主要媒介列举在一起,如图11-8所示。

图11-8 PC互联网、移动互联网与人工智能的比较

但是问题在于,小米引以为豪的在移动互联网时代的价值链创新在人工智能时代仍能奏效吗?在智能手机上屡试不爽的“去库存、去营销、去渠道”三大杀撒锏还能应验吗?PC互联网时代,主要媒介是桌面电脑和笔记本电脑,目的是为了实现信息的互联;移动互联网时代,主要媒介是智能手机,目的是为了实现人的连接;而在人工智能时代,主要媒介变成了各种智能设备,目的是为了实现万物互联,智能设备的多样性是因为“万物”。在PC互联网和移动互联网时代,厂商可以all in某一个品类(PC、NB或智能手机),但是在人工智能时代由于所有设备都具有且要求具有数据连接功能,因此举全公司之力发展单一品类产品模式显然无法走通:通过价值链的优化而取得竞争优势的空间被压缩了,智能手机的价值链创新难以继续复制,迫使小米要进行商业模式创新。

这个商业模式创新就是小米生态链,正如前面讨论,小米公司本身只做手机、电视、路由器及VR产品,而其他为数众多的商品都是通过小米生态链(主要包括绿米、青米、蓝米、紫米等多家公司)来完成的,这一模式创新的目的表面看起来是为了快速顺应时代发展潮流,与时间赛跑抢占下一个风口,实际上有着更深层的考虑,即从移动互联网到人工智能时代,单一厂商的资源和能力无法覆盖所有智能设备,而只有和所有价值观趋同、资源互补的潜力厂商一起抱团,才能真正迎接人工智能时代的挑战。在这个创新的交易结构中,小米对生态链企业进行资金上的支持、品牌上的背书及输出产品方法论,而生态链企业则发挥自己的专长,专注于产品的开发和完善。这种“合力”体现出来的综合效应,是其他专注于单一智能设备厂商(例如大疆科技之于无人机、沃斯科之于扫地机、360之于家用摄像头等)不能比拟的,基于价值网的商业模式创新帮助小米在智能产业的萌芽阶段再下一城。

在此有必要深入探讨一下小米在两个时代、两大业务创新的异同:在手机业务,小米占主导的是价值链上的创新,小米将传统手机价值链上的营销、渠道两个环节“内化”到自身边界之内,并把研发环节一部分“外化”到消费者端,从某种意义上小米实现了一体化,这帮助小米获得了竞争优势,提高了运营效率,使小米突破重围一举奠定了一线手机厂商的地位;而在智能硬件业务,小米占主导的是商业模式上的创新,尽管小米此时也在“模糊”自己的边界及提高运营效率,但是这种创新之所以称为另一个维度、更高层次上的创新,是因为小米通过引入更多的核心利益相关者,塑造了一个全新的商业生态系统:小米引入多个不同的利益相关者并设计了相应的交易结构(截至2017年,小米生态链企业接近100家,实现销售收入超过了100亿元),这些角色在以往的生态系统中是没有的。尽管还是同样的价值创造逻辑,但是价值实现方式却发生了根本性变化。也正是这个原因,与手机业务价值链创新被竞争对手迅速模仿和跟进不同,小米生态链企业商业模式创新的方式至今没有竞争对手完全拷贝,这是令人深思的地方,其根本原因在于低维(价值链)和高维(价值网)的区别。

(三)价值生态层面:改变价值创造逻辑

当我们将目光放在小米的新零售业务上,这种低维和高维的思维差异就表现得更加明显了。这一次,小米对零售行业中亘古不变的价值创造逻辑进行了重新定义。

零售是一个古老且成熟的行业,大致可以分为两大类价值创造逻辑:线上和线下,线上零售比较简单,基本形成了自营和平台两种商业模式(代表企业是京东和淘宝),线下零售稍微复杂,涉及的利益相关者较多,包括生产制造商、品牌经销商、第三方物流、仓库系统、信息中心、采购中心、配送中心、管理运营中心、物业供应商、卖场、超市、社区店等;活动环节又可以分为采购、 配送、后台管理、零售网络管理、销售等。根据利益相关者和活动环节的不同子集,至少可以列出三种不同的共生体对象:价差零售共生体(代表企业是永辉超市)、固定租金或分成零售共生体及两者的结合(代表企业是人人乐)。2016年10月在云溪大会上马云提出“新零售”的概念,马云的“新零售”之“新”,以笔者之见,正是零售的价值创造新逻辑,以往泾渭分明的线上线下深度融合,纯电商为之消失。那么,小米把“铁人三项”最后一项业务命名为“新零售”,它的“新”又体现哪里呢?

我们首先看一组数据,小米CEO雷军曾经披露过新零售业务的载体之一——小米之家的经营数据,目前小米之家门店平均在200平方米左右,年均营业额在6500万元~7000万,坪效达27万元一年,而全球坪效最高的零售店是苹果(约40万元),短短几年时间是什么支撑了小米之家门店达到如何高的坪效?传统的视角是从经典公式“零售=流量×转化率×客单价×复购率”入手,对四个要素逐一进行拆解,而笔者认为这理不清重点(看不出四个要素中到底哪个起关键作用)且容易陷入循环论证陷阱,实际上笔者认为奥秘只有两个:第一个奥妙是小米生态链产品,这是小米线下门店极其重要的一个环节。小米生态链企业为小米之家门店带来了手环、耳机、插座、电饭煲、平衡车、滑板车、移动电源、空气净化器、无人机、自拍杆、扫地机器人、签字笔、血压计、对讲机、摄像机等种类丰富的产品,产品的多样性提高了消费者的复购率,而华为、OPPO、vivo等竞争对手的旗舰店,由于主要品类都是手机、手表、手环等,产品品类的局限导致难以将流量转化为交易。第二个奥秘容易被人忽略,就是与手机业务寻找商业闭环类似,小米“铁三角”模式本身也是闭环的,对此小米副总裁、小米生态链负责人刘德一语道破天机:“我们自己做产品,用自己的渠道卖给自己的用户。”这个价值创造逻辑虽然不像airb&b或者Uber那样石破天惊属于颠覆式的创新,但是与传统零售商相比,有一个非常明显的优势:一般的零售商往往抓不住两头,一是产品,二是客户。因为无法把控产品(如前所述,传统零售商对于产品或者是买断,或者是提供场地收取租金,二者必居其一),永远做不到以客户体验为中心(尽管一些领先零售商也开始介入产品设计,例如沃尔玛和宝洁;也有另外一些零售商试图把卖场从以前的喧哗场所变成一个有品位的生活体验馆,例如深圳顺电电器,但是这些努力与小米相比相差甚远,因为他们与产品终究是分离的)。没有忠诚的客户,随机性大(客户可以在国美购买,也可以在苏宁购买;可以在京东购买,也可以天猫购买)。但是,小米实现了一个闭环:小米生态链企业提供源源不断的创新硬件(产品由自己定义并销售,京东也曾做过类似的尝试,但是规模太小不成气候),然后小米手机继续积累忠诚的用户(随着小米走向国际化,这个数量在继续增长),最后手机用户购买小米之家的产品。因此,笔者认为与现有赚差价或者拿固定租金与分成相比,小米新零售的新,一言以蔽之体现在“制造型零售商”上,小米新零售是制造+零售的完美结合,是C2B的真正落地,是传统零售价值创造逻辑的升华。

小米整个产业版图存在三个业务,即智能手机、智能硬件、零售业务业务。就产品而言,智能硬件无非就是传统的家用电器加上互联网功能。从产业生命周期角度来看,智能手机、智能硬件、零售业务分属不同的产业生命周期:零售业务处于成熟期,智能硬件处于成长期的后期而智能手机依然处于成长期的前中阶段。显然,产业越成熟,竞争格局就越稳定,要想颠覆现有竞争对手的难度就越大,留给后来者的机会就越少,或者说通过常规手段来战胜竞争对手的胜算就越小。小米没有沿用惯常的思路,而是不断升维格局,越是传统的业务就越采用新的竞争方式:战略思维之于智能手机、商业模式思维之于智能硬件及共生体思维之于新零售业务。不断通过模式创新来瓦解竞争对手辛辛苦苦建立起来的竞争优势,使其“无效化”。

蔡春华

蔡春华