前文中我们对“事业理论”已经做了一些描述,即“事业理论”可以分为环境假设、使命假设和能力假设,它包含了谁是我们的顾客、我们带给顾客的价值以及我们提供的产品和服务三部分内容。出于人类习惯的认知结构需求,可以从比德鲁克小30岁的管理学者——明兹伯格(Henry Mintzberg)的角度,把“事业理论”的思想再和今天的战略管理语言做一下对接。

明兹伯格在他的著作《战略历程:穿越战略管理旷野的指南》中,给“战略”概念以五个角度的定义:

1、Plan:战略是通过深思熟虑的计划,指向通往未来的路线;

2、Pattern:战略是一种模式,自我涌现(emergent)而形成战略;

在这种情况下,企业战略实现往往并非事先计划好的,而是在经营过程之中自发产生。比如说早期福特T型车全部都是黑色的,这是老福特在实际经营中的一个偶然的想法激发而出,并产生了与其他品牌的区隔效应。其内涵即第七章所描述的“自下而上”或“战术决定战略”。

3、Position:战略是一种定位,即特定产品在特定市场中的心智定位;

长城汽车以特劳特(Jack Trout)的定位理论为依据,多年来坚持“专注于SUV”的战略定位取得成功。长城“哈弗”品牌已经根植于汽车消费者的心智之中,成为了中级SUV的代名词。

4、Perspective:战略是一种观念,是一个组织思考和做事的基本方式;

它强调企业内部要取得一致的观念,同时也强调要向高处看,看到企业的宏伟愿景,并在此基础上采取一致行动。西蒙(Herbert Simon)33认为,组织决策的关键在于价值立场或价值前提,只要企业能够用愿景统一全体员工对事业的观点,那么目标和协同会自然产生。例如,西贝餐饮集团对外宣称,它的事业理论是“成就人”,并围绕成就人展开一致行动,西贝集团2019年销售额43亿元,但据说一年用于员工培训的费用就超过一亿元。“Perspective”这个定义的角度和德鲁克“事业理论”最为接近。

5、Poly:战略就是策略,即为了智取对手而设计的特定谋略。

和中国文化里面“术”的部分不谋而合。

说到这里,似乎“战略”这件事情太复杂了,面对现实问题到底应该怎么思考和行动呢?

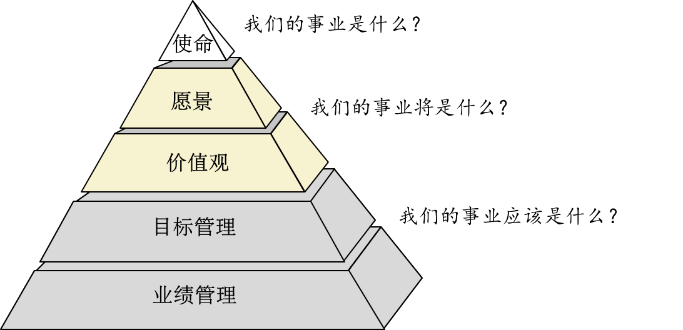

幸好,我们有德鲁克。他有一种特别的能力——能够穿透复杂的表象,甚至穿透时代的局限,击中事物的本质。德鲁克对于战略的看法,对于企业在这个动荡世界中如何生存和发展,给出了远超他人的明确答案。以下将“事业理论”的三问和我们耳熟能详的一些概念挂钩,如图17-1所示。

图17-1 “事业理论”三问

- 我们的事业是什么:企业的使命。

- 我们的事业将是什么:企业愿景、价值观。

- 我们的事业应该是什么:战略目标、战略路径和业绩管理。

使命:社会赋予了企业相应的使命,企业和社会息息相关;

愿景:企业相关利益者(不只是员工)的约定,它是精神层面的追求;

价值观:使命和愿景约束下的价值取向,由信念和认知结构等组成;

目标管理与业绩管理:将构想转化为行动的承诺,聚集资源开始行动。

到这个程度还远远不够,我们必须要了解战略是怎么形成的。回到明兹伯格对战略的定义,他对前四个定义进行了二维拼接,形成了四种战略形成的基本方法——战略规划、战略风险、战略愿景和战略学习,为了便于理解,笔者对四类基本方法作了注解。如表17-1所示。

表17-1四种战略形成的基本方法注解表

- 战略规划:这个词出自于泰勒(Frederick W. Taylor),它是和程序化管理(计划管理)联系在一起的。如果希望战略规划有效果,输入的信息就必须非常有效。不过,现实中许多真正有效的信息是非量化的,只有极为了解企业现实的管理者才能模糊地感知到,因此,程序化的战略规划过程有着先天的问题。不过由于基础管理的程序化以及战略清晰化的认知是多数中国企业仍然没有做到的,因此,战略规划作为一种程序或模式仍然是有意义的。

- 战略风险:这个词由于翻译的问题不好理解,可以将其改为“战略涌现”——有效的战略往往都是自下而上涌现出来的——看似漫不经心,没有经过周密筹划,但实际上,由于企业管理者长期浸润在企业现实之中,下意识中对此已经深思熟虑(不是简单的直觉),因此对特定市场、特定产品、特定价格等方面的选择先天就具有合理性和可实施性。老福特将T型车涂成黑色是自我涌现的,但它也同时也是一种特定产品的定位选择。

- 战略愿景:1961年5月25日,时任美国总统肯尼迪告诉美国国会:“在这个10年结束之前,我们国家应该致力于实现这个目标——把一个人送上月球并让他安全地回到地球。”这个愿景有效激励了40多万NASA(美国国家航空航天局)员工,甚至于NASA的清洁工在工作时都会说:“我不是在扫地,我是在帮助人类登上月球!”

战略学习:温州有不少企业家是战略学习者,一方面,他们相信涌现的战略,“摸着石头过河”、“脚踩西瓜皮,滑到哪儿算哪儿”,根据市场需求调整自己的业务。另外一方面又心存高远,能够用组织的力量推动共享愿景和一致目标的实现。南存辉的正泰集团、王均瑶的均瑶集团都是如此。

不详

不详