在理解德鲁克的“事业理论”并结合多数企业的实际情况后,对企业真正有效的战略模式应该由四部分组成:

1. 有温度的核心理念。

美国管理学者柯林斯(Jim Collins)风靡一时的畅销书《基业长青》主要探讨“高瞻远瞩公司(visionary company)”的共同点,他选择的这些高瞻远瞩公司是50年以来世界上最成功和最长寿的一批企业。

书中的一个核心观点很有意思,就是这些企业普遍都有志向远大的核心理念,而且不是成功之后才有,而是公司还在奋力求存或发展的阶段就已经存在了。以索尼创始人井深大为例。

“在1946年5月7日,离他迁到东京不到 10个月,而且远未赚到多余的周转金之时,他就替公司制定一份公开“说明书”,其中包括下述文字(实际文件相当长,以下只是摘译):如果能够建立一种环境,让员工能够靠坚强的团队合作精神团结在一起,并全心全意发挥他们的科技能力……那么,这种组织便可以带来说不尽的快乐和利益……志趣相投的人自然会结合起来,推动这些理想。

公司目标

- 构建一个工作场所,让工程师能够感受科技创新的欢乐,了解他们对社会的使命,并心满意足地工作。

- 动力十足地追求科技活动以及用生产来复兴日本和提升国家文化的行动。

- 把先进科技应用在公众生活中。

管理方针

- 我们要消除任何不当追求利润的行为,始终强调实用与根本的工作,而不是只追求成长。

- 我们欢迎科技上的难题,并且专注高度精密、对社会有重大用处的技术产品,而不计较数量的多寡。

- 我们要把强调的重点放在能力、表现和个人品格上,以便每个人在能力和技术上有最好的表现。34

这让我想起了1988年,柳传志就曾奢谈过联想的未来不是地区化的小公司,而是国际化的大企业。稍大一些的时候,就要以“产业报国为己任”;低调的任正非在破产边缘时就胸怀天下,尽管当时被人讥讽为做梦,直到1998年令人震惊的《华为基本法》成型,都是同一思路的贯穿始终;吉利“狂人”李书福更是在一穷二白,两眼一抹黑的情况下就放言要作“中国的奔驰”。

几乎所有人都知道亨利福特,但多数人都不知道他干了什么,如何思考。亨利福特在非常早(1916)的时候就秉持一个在当时的人看来不可思议的观点:“我认为我们的汽车不应该赚这么惊人的利润,合理的利润完全正确,但是不能太高。……因为这样可以让更多的人买得起,享受使用汽车的乐趣;还因为这样可以让更多的人就业,得到不错的工资,这是我一生的两个目标。”

上世纪之初,福特T型车极为畅销,正常情况下不涨价就不错了,老福特却不断地降低售价,为此股东极端不解,甚至告到法庭对他提出诉讼。而且,在1914年,老福特将工人的日工作时间从9小时调到8小时,22岁以上工人的日工资从2.34美元涨到5美元(需要养家、家有寡母、弟弟妹妹的年轻工人待遇与22岁以上的工人待遇等同),是业界标准薪资的两倍。除此之外,老福特还搞了利润分享计划,给工人利润分成——除了功利主义的考虑之外,显然有理想主义的浓烈色彩在其中。

与福特相比,最典型的例子是同时期的通用汽车,通用汽车CEO斯隆(Alfred P. Sloan, Jr)是顶级企业家,也是极为缜密和理性的人,有非常强烈的实务精神,但同时对理想主义不屑一顾。斯隆写过一本传世名著《我在通用汽车的岁月》,德鲁克在《公司的概念》中评价说:“斯隆的著作《我在通用汽车的岁月》是最好的例子……这本书的焦点完全放在政策、业务决策和结构上……或许这是有史以来最无私无我的回忆录……斯隆的书……只知道一个方面,就是管理一家企业,使这家企业能够有效率地生产、提供就业机会、创造市场和销售额,并且产生利润。企业融入社区、企业是生活而不是维持生计的手段、企业是好邻居、企业是力量的中心——这些东西在斯隆的世界里完全没有。”通用汽车在后期失败得很惨烈。德鲁克认为这是通用汽车遭遇失败最主要的原因。

企业的温度,本质上是一种社会责任,参照前面所谈到的,企业是社会的器官,企业如果不承担相关责任就无法被社会所认可。

此外,从另一个角度看,核心理念在现实中非常有用,哪怕是再理想化不过的核心理念都是有用的。美国心理学家维克(Karl Weick)在《组织社会心理学》中讲了一个故事:

“一队在阿尔卑斯山进行演习的匈牙利士兵在暴风雪中迷路了,两天都没有返回。第三天,士兵们回来了,他们解释说:“是的,我们认为自己迷路了,只能等死。但突然我们中的一个人在他的口袋里找到了一张地图,我们重新找到了方位。现在我们回来了。”调遣部队的上尉拿起这张非凡的地图,仔细看了看。他惊奇地发现,那不是阿尔卑斯山的地图,而是比利牛斯山的地图。”

在企业迷路的时候,任何地图都是有用的!这就是理想主义、远大目标或核心理念的作用所在——用胸中的火焰,照亮前行的脚步。

2. “长”出来(自下而上、自我涌现)的战略规划。

在传统观念中,“摸着石头过河”是一件不太靠谱的事情,似乎只有羽扇纶巾、运筹帷幄、算无遗策才是高手的表现。不过,这完全不符合现代企业/组织的实际情况(也不符合古代战争的情况,它只是文人的想象),在快速变化的市场环境下、迅速迭代的技术环境下更是如此。真正的战略规划和战略进程应该是自己长出来的,是自下而上的,是由某个负责编程的宅男、特战小组的成员、外地办事处的职员、不起眼的厨师、工作在偏远地带的工程师、天天忙于客户接待的销售员或者市场人员在试错之中发现,又经由各类企业成员推广和迭代,从而自我涌现的一个过程。

一个有趣的故事可以帮助我们认识这个过程:

本田公司在1966年占据了美国摩托车市场份额63%,仅仅在7年之前,本田的份额还微不足道。

BCG(著名管理咨询企业,波士顿咨询集团)对此的解释是,日本人早已经瞄准了美国的中产阶级市场(当时还是新的细分市场),开发出小型摩托车,然后想尽办法降低成本,从而一举打败竞争者,取得领先优势。换句话说,本田摩托的成功是建立在处心积虑的战略计划之上,然后用强有力的行动计划使战略得以顺利实施——BCG的报告入选哈佛商学院案例库,成为一代又一代MBA的教材。

美国管理学者帕斯卡尔(Richard Tanner Pascale)对此有不同看法,在《日本企业管理艺术》一书中,帕斯卡尔讲到了他与当时参与美国市场开发的本田员工的沟通,这些人告诉他,“事实上,我们没有制定任何战略,我们只是想知道自己能否在美国市场上出售产品”、“本田先生对250cc、305cc型的摩托车非常有信心。这些大功率摩托车的车把造型非常独特,他觉得这是个很好的卖点”。里面说的本田先生就是日本“经营四圣”之一本田宗一郎。事实证明本田先生错了,本田公司的大排量摩托卖得很不理想。

非常偶然的一个机会,本田在美国办事人员骑着本田员工用于外出的小型50cc的摩托车,在洛杉矶街头引起了西尔斯采购员的注意,西尔斯公司提出要代为销售。即使在这种情况下,本田怕影响了本田摩托在美国的定位(专门的大型摩托生产商),对销售50cc的摩托仍犹豫不决。最终在惨淡的销售业绩驱使下,才不得不开始启动小排量摩托销售计划,结果出乎所有人意料,销量戏剧性地一路暴涨。

在这个过程中,高层管理团队起到的作用是什么呢?美国学者奎因(James Quinn)给出了一个有趣的答案:“有选择性地推动人们朝着被广泛接受的组织目标前进。……当战略开始聚焦时,部分内容已经得到了应用。”

3. 上下同心的组织共识。

前文讲到,传统的企业战略咨询模式对企业的帮助并不大,惟有引导管理层就自身的核心问题深入研讨——我们的事业是什么?我们的事业将是什么?我们的事业应该是什么?——才是真正有帮助的。之所以要研讨,是因为团队研讨本身就是开放的一种象征,它是支持“涌现”的最佳平台之一,同时也是达成共识、促进“化学作用”生成的最佳平台。企业家喜闻乐见的“私董会”、“复盘”、“头脑风暴”等会议方式就是用团队研讨的形式来激发灵感、唤起共识。

有一个特别的例子来自于学者张建华的《向解放军学习》这本书。该书中有一章的名字叫“天下是谈出来的”,里面详述了解放军强大战斗力的来源:

“解放军的组织内部建设,很重要的一条是以“谈心谈话”为主要方式的沟通。记得我刚入伍不久,一天熄灯号响过后,排长把我约了出去。我们一人一个小凳子,坐在营房的山墙下,看着月光拉开了家常——这是我参军后第一次与干部谈心的情景。多少年过去了,年轻时的许多事情已经淡忘,当时谈心的具体内容在记忆中已经渐渐变得不清晰,但谈心的情景每每想起,却依然历历在目,依然是那样温馨。我想,凡是在解放军这个组织生活过的人,几乎都有与我一样的经历。“谈心谈话”是许多人心中抹不去的一段愉快、美好的记忆。……以我在解放军23年的生活和在著名跨国公司8年的经历,我以为,如果用核心竞争力来表述,解放军的核心竞争力源于其内部沟通机制:普遍的谈心谈话。其效果就是:解放军这个组织的效率和战斗力来源于这个组织中所有人员用心,甚至用生命对组织的参与,这是其他任何组织极其渴求的境界。”

当组织内部的共识达到一定程度,就会激发组织成员对组织强烈的认同感和奉献精神。这也是创业团队初期具备强大战斗力的来源所在。

在企业中,我们经常听到有人说“不要把感情带到工作中来”,但密切的关系应该是企业中必不可少的一部分。美籍日裔学者大内(William Ouchi)认识组织共识的视角是人际关系。他提出的Z理论强调人与人之间密切(注意:密切不等于亲密)的人际关系,把由此引发的信任和微妙性作为Z理论的重要原则,他认为,这是日本企业(J型企业)优于美国企业(A型企业)的原因。

4. 有效的企业文化支撑。

仅有“组织共识”仍然是不够的,企业还需要“组织意愿”——企业人在共同的价值前提下,通过统合多数人的意愿来提升员工的积极性和主观能动性,这属于企业文化的范畴。

企业需要文化支撑的原因是由于人的思想很难被控制,如果只是控制人的行为,制度的成本又过于昂贵,而且也不可能用制度来控制人的所有行为,尤其是复杂劳动或者知识型工作。

简单的制造业工作或者服务业工作还是有可能用SOP(标准作业规程Standard Operating Procedure)来进行全程控制的。以麦当劳为例,它将现代管理的原则和标准操作结合在一起,以确保产品和服务的品质,让顾客无论在任何一家麦当劳就餐都能享受到同样的食品和服务。《麦当劳操作与训练手册》有点神秘色彩,据说只有每家连锁店的经理才能看到,并且一下班就要把它锁起来。我看到的版本有600多页、24万字、25000条相关的表格、问卷、明细和规程,一条条一项项非常清晰明了。拿炸薯条的岗位观察检查表(SOC)来说,仅是炸薯条前的准备步骤就有十步,包括检查仪容仪表、洗手、特殊需求(比如在薯条上不撒盐)、岗位存货、检查设备、边做边清洁、汇报问题、了解火警/抢动程度、处理顾客需求、薯条装蓝(又有三步),每一步都有详细说明。具体炸制薯条的过程有八步,试列如下:

从炸篮架上取下薯条炸篮。注意事项:按照由下往上、由左到右的顺序,从薯条车上取下炸篮。

将炸篮放入炸炉。注意事项:将炸篮放入炸炉,揿下计时器按钮。

摇动炸篮。注意事项:30秒钟后,摇动炸篮,防止薯条粘在一起。

取出炸篮。注意事项:当计时器响起后,关掉开关,取出炸制好的薯条。略微倾斜炸篮,滴油5~10秒。

倒出薯条。注意事项:轻轻摇动炸篮,然后把薯条倒在包装盘上。将炸篮挂回炸炉上方。不能将新旧薯条混在一起。

立即撒盐。注意事项:当把炸制好的薯条倒在包装盘上后,就应立即撒盐。撒盐方式为“三个拱形”,或按照由前往后的顺序撒盐两次。操作时务必小心,不得将盐撒入炸炉。

混盐。注意事项:用薯条铲轻轻地铲匀薯条,确保将盐均匀地分布在所有炸制好的薯条表面。

将第二栏薯条放入炸炉。注意事项:按照下列图示次序,遵循起/洛式程度讲第二篮薯条放入炸炉。揿下计时器按钮。

由上例可以看到,用工作分解的科学管理方法,对简单的产品生产和服务工作进行管理是行之有效的。麦当劳公司将快餐生产和店面服务的过程尽可能量化和标准化,给了现代中国企业界很多启示。

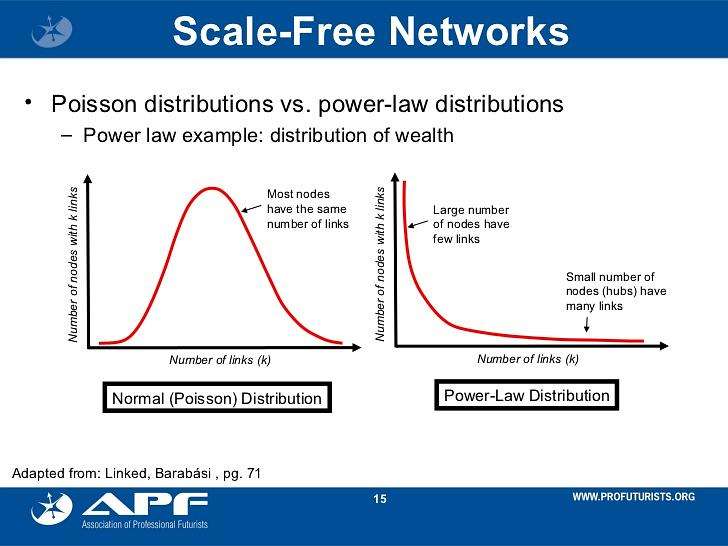

知识工作则很难用以上方法标准化。我们一般认为,人与人之间的绩效表现差别不大(三个臭皮匠、顶个诸葛亮),但谷歌公司则认为,对于知识型工作,人才的绩效表现不是正态分布的,而是呈幂律分布的。正态分布是自然界常见的一种概率分布形式,它表明某种情况发生的概率是中间多数,好的和坏的都比较少,最大值和最小值相差不大。比如说某小区成年男性身高平均是1.68米,即使姚明加入这个小区,也不会让平均值有太大变化;幂律分布则不同,它表明某种情况发生的概率是低值的占大多数,其后的分布是长尾分布,最大值和最小值相差巨大。比如说某小区家庭收入平均是每年十万元,如果股神巴菲特加入这个小区,小区的家庭年收入平均值将会有极大提高。如图17-2所示 。

图17-2 正态分布和幂律分布

换句话说,一个优秀的、满腔热忱的知识工作者的绩效也许是一个平庸的、“60分主义”!这似乎的确是我们这个时代随时随地发生的事情!企业文化在我们这个时代发挥着巨大的作用。

而且,绝大多数企业面临的场景更加复杂,需要用有效的企业文化来调配员工行为,以支撑企业战略实施。泰姬玛哈饭店(Taj Mahal Hotel)是印度孟买的一家五星级酒店,2008年11月26日,印度孟买受到恐怖袭击,恐怖分子潜入泰姬玛哈皇宫饭店进行炸弹袭击,并用冲锋枪进行无差别射击。在这样的突发事件中,饭店员工冒着生命危险拯救顾客,甚至有厨房员工冒着弹雨组成肉盾保护现场的顾客。在当天死亡的31人里,半数是工作人员,其中大部分是因为保护顾客而牺牲。这是泰姬玛哈皇宫饭店顾客至上文化的极端体现,饭店长期坚持将顾客的利益放在公司之前,并用实际奖励行为推动员工践行,最终企业文化融入员工骨髓之中,也对企业的未来发展提供极为有力的支撑。

那么,如何才能打造有效的企业文化来支撑企业战略的落地呢?

在管理领域这是一个系统难题。企业文化研究起源于上世纪70年代日本企业的崛起,日本企业的横空出世让欧美发达国家的企业家和管理学者认识到,企业管理中“软”的部分非常重要。不过由于企业文化的复杂性,一直到今天,关于企业文化的观点和理论仍然纷繁复杂、莫衷一是。

美国学者、企业文化领域的权威沙因(Edgar H.Schein)将企业文化分为三个层次,也被称为“睡莲模型”:

第一个层次是“人工饰品”,可以从外在直接观察到,比如说制造业往往配发统一的工作服,金融业从业者多半西装笔挺,而互联网企业的人必然穿着T恤短裤以及五花八门的休闲服。这个层次也包括了VI标识和各种企业制度。

第二个层次是“信仰和价值”,它决定了企业内部的氛围和效率,但不要盲目相信企业网页上或墙上贴的标语,它和实际情况并不一定一致。比如说标榜客户至上的企业很可能并不情愿为顾客解决应用问题,原因也许是企业内部实际是技术优先的文化,大家更在意技术的先进性而非顾客的满意度。

第三个层次是“深层假设”,它是潜在的,隐藏在不自觉的意识层次之中,很难感受到。但它又在随时影响着所有企业人的决策行为和人际关系行为。如果说企业组织是一个有机体,那么“深层假设”就是这个有机体的基因。比如说柳传志在30年前给联想公司定下了“贸工技”三步走的策略,但在技术上联想始终难以突破,其原因就在于联想仍然是贸易为主的基因,无法在研发和创新上有所作为。当然,企业基因也会发生变化,而且与人体相比,它的基因随着企业人员的新陈代谢发生变化的速度会快得多(人体基因也在随时发生变化,只不过程度比较微弱、速度比较缓慢)。

在这三个层次的基础上,又可以从三个方向上展开思考。

第一个方向,企业文化的三个层次要与企业所处行业和战略密切相关,并且对战路落地有明显的支撑作用。比如,前文中泰姬玛哈饭店的“顾客至上”文化、软件企业的“敢为天下先”文化、银行业的“安全第一”文化等。要把它们变成员工的服装、变成企业的制度、变成每个人内心里的真实想法。

第二个方向,企业文化的三个层次要致力于打造信任、开放、尊重、分享的文化基石,这几个原则几乎是当前所有企业普适的原则。其中“信任”的原则尤为重要,其中主要指员工对高层之间的信任,唯有公司成为一个可信任的“雇主”,员工才会真正全心全意投入——这可不简单,身为企业管理者,经常会遇到意外情况和紧急突发情况,在这种情况下实现给员工的承诺会不会兑现?——稍打折扣就会失信于员工,辛苦建立的信任大厦就会毁于一旦。

第三个方向,要约束企业家和高管的行为。中国有“刑不上大夫”的传统,身为大权在握的负责人,很多管理者经常会认为口号和制度是对员工的要求,殊不知,如果自己不能坚守这些要求,企业文化就无从谈起。“以身作则”看起来简单,执行起来有非常大的难度。

以上第三点组织共识和第四点企业文化之间有着千丝万缕的联系——组织是人与人之间的协作关系系统,企业共识和企业文化凝聚成为人与人之间的价值认同,这种价值认同几乎是企业中决定性的力量!社会学把人与人之间的价值认同分为两类,第一类叫社交性,主要衡量指标是群体之间的真诚友善程度;第二类叫团结性,主要衡量指标是群体有效追求共同目标的能力。比如说大学同学作为一个群体,其社交性必然较高,但团结性必然较低;而一个黑帮团伙,其社交性必然比较低,而团结性必然较高(强大的生存压力下)。

对于企业而言,高社交性和高团结性都是有帮助的,社交性指向企业内部氛围,高社交性有利于打造开放和坦诚的团队氛围以及创新和创造力文化;团结性指向企业效率,高团结性有利于达成共识凝聚、提升企业运营效率。

以下几个问题可以评估出你所在企业的社交性程度:

- 组织成员想方设法地交朋友并保持紧密联系;

- 组织成员相处融洽;

- 本组成员在工作之外也常来往;

- 组织成员真心实意地相互喜欢;

- 组员在离开之后,依然保持联系;

- 组织成员真心实意地相互欣赏,彼此有好感;

- 组织成员在私事上也相互信任。

以下几个问题可以评估出你所在企业的团结性程度:

- 企业理解和分享相同的业务目标;

- 组织成员的工作高效、高产;

- 本组织对不良绩效高度重视,并采取强有力的改善措施;

- 我们有很强的好胜心;

- 我们善于抓住能创造竞争优势的机会;

- 我们分享共同的战略目标;

- 我们知道谁是竞争对手。

有温度的核心理念、长出来的战略规划、上下同心的组织共识、有效的企业文化支撑、就形成了企业的有效战略模式。

惠普公司(HP)是近几十年来全球管理水平最高的企业之一,其创始人休利特(William Redington Hewlett)和帕卡德(David Packard)推崇德鲁克思想,惠普的整体管理思路(后来被总结为惠普之道)和德鲁克的“事业理论”极为相似。美国硅谷在上世纪50年代完全是以利益和金钱驱动的怪兽,只有惠普公司特立独行,坚持以人为本的思路,有自己明确的核心价值观:

- 相信、尊重个人,尊重员工。

- 追求最高的成就,追求最好。

- 做事情一定要非常正直,不可以欺骗用户,也不可以欺骗员工,不能做不道德的事。

- 公司的成功是靠大家的力量来完成,并不是靠某个个人的力量来完成。

- 相信不断的创新,做事情要有一定的灵活性。

在核心价值观的指导下,惠普给员工以充分的信任和非常好的福利,在人员流动便捷的硅谷,却从不解雇员工,即使经济危机来临也是如此——在惠普员工的圈子里流传着这样一个笑话:要想被公司解雇,唯一的办法就是干掉自己的老板。在这样的氛围下,惠普形成了具备高社交性和高团结性双属性的企业文化,不但团队共识度极高,还在战略上兼具指向性和灵活度,取得了辉煌的业绩,在相当长的时间内成为硅谷的绝对领头羊。

惠普公司在德鲁克目标管理思想的基础上,访谈了168位成功的职业经理人,沉淀多年开发出了一门核心课程——惠普的管理流程(POM),所有惠普的经理人必须悉心学习,如图17-3所示。POM通过从确立目标开始到评估结果和过程,然后持续不断地循环改进,完美地诠释了目标管理的真意——强调自下而上、共同设定目标、一致协同行动、责任感和自我控制(联想从20多年前开始复制惠普经验,也包括这套课程,从上到下在内部反复学习打磨,最终发育出了极强的组织能力)。

图17-3 惠普管理流程

最后,再强调一下战略聚焦于事业理论的重要性,这是战略成功首要的前提。古希腊诗人阿尔基洛科斯说“狐狸多知,而刺猬有一大知”,这句话在西方被不断引述,英国哲学家伯林(Isaiah Berlin)对此进行引申,说狐狸追逐多个目标、思维离心零散;而刺猬则目标清晰、思维坚守单一原则,他以此来分析人的思维。这种思维视角对于企业的经营认知极具启发性,美国管理学者柯林斯(Jim Collins)在《从优秀到卓越》中,就把刺猬理念作为书中的核心理念进行阐述,并以刺猬理念为中心延展出明确战略的三环理论。

不详

不详