“并购在2018年上半年如火如荼,尤其是高瓴系的高济医疗,传言已经并购上万家药店,销售规模达到260亿元。并购在2018年下半年开始降温,主要是因为这些大资本财团在短期内并购大量药店导致整合过程中出现‘消化不良’。”某业内人士告诉动脉网记者,零售药店行业的并购整合趋势正在发生变化。

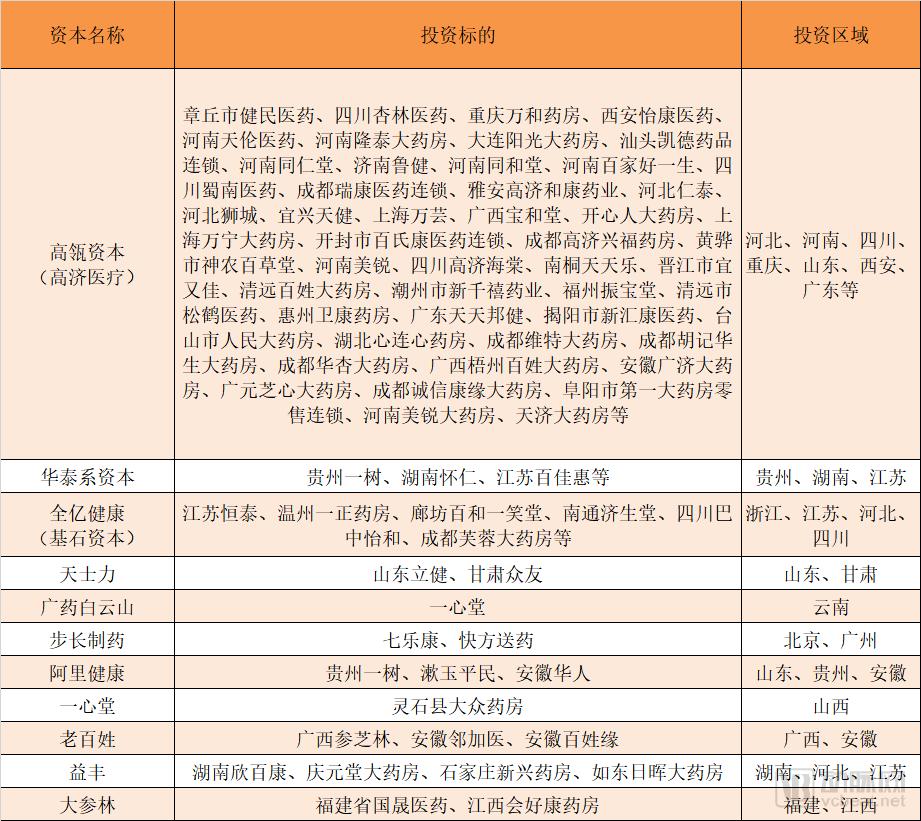

据动脉网不完全统计,近年,共有四大系资本对零售药店“虎视眈眈”。包括业外资本:高瓴资本、摩根士丹利等投资机构;医药集团:广药白云山、天士力集团、步长制药等工业企业集团;上市连锁药企:一心堂、老百姓、益丰、大参林;互联网+医药平台:平安、阿里、京东等。

资本就像是行业发展的催化剂,能够加速行业演变的过程,此前需要十年甚至二十年才会出现的规模变化、格局变化、业务变化在短短的一两年内就已经初步完成。

在被快速“催熟”之后,零售药店行业的并购者、操盘手们应该思考的问题是如何避免“整而不合”,如何快速把规模效应发挥出来,达到甚至超过预期的价值回报。毕竟商业最重要的是战略的前瞻性与实践的提前量。

1.从“价值投资”到“整而不合”

毫无疑问,连锁药店行业的并购整合已经开始降温。这个趋势有几个表象,其一是价格,即随着并购趋势发展,并购价格越来越高,并且已经快到达临界点;其二是标的,随着大资本、大财团、业内资本的“跑马圈地”,优质的稀缺性标的已经成为过去;其三是“规模负效应”,随着资本管理的连锁药店规模增大,原有的人力储备、组织架构、管理方式已经不足以驾驭企业规模,企业内的摩擦成本越来越高,如表4-1所示。

表4-1 资本“围猎”连锁药店

我们逐个进行拆分。首先是价格,连锁药店行业并购整合主要有两种价格评价模型——市盈率、市销率,一般以市销率做参考,即并购价格除以药店的年销售额。资本进行药店并购整合给出的市销率一路看涨,2年前,这个值是0.7~0.9倍,但目前很多已经涨到了1倍以上,像院边店、大店这些更是达到1.5倍。

不要小看这点变化,以一家药店平均年收入200万元计,如果被注资的这家企业有200家门店,按照此前的估值方式,价格在3亿元左右,而以1.5倍市销率计算,则要花6亿元,价格直线飙升,遇到资本寒冬,更加难以成交。

另外,资本参与零售药店的并购整合很多是对标业内上市公司的,比如一心堂、老百姓等,上市公司看市盈率,原则上来说给被并购企业的市盈率肯定不会高于上市公司,因为要做到上市还需要改制、改架构、优化经营、上市辅导等一系列过程,即“面粉的价格低于面包”。但是,最近股市遇挫,很多零售药店概念股的市值都在回调,这时候投资二级市场比投资一级市场更为有利,造成面包比面粉便宜,估值水平严重倒挂。

我们再来看市场上的标的情况,资本进来肯定不会找规模太小的企业,一般都是市县级龙头,即所谓的“成长型”药店,它可能会成为区域连锁药店的龙头。资本的嗅觉是很敏锐的,在大家不知疲倦地挖掘之下,很多优质标的都已经“名花有主”了。事实上,业内人士判断,80%以上的区域龙头企业都在发展过程中引入了资本的力量,也正是资本的力量帮助它进行区域整合,才拥有了自身造血发展之外的力量。优质标的所剩无多,剩下的要么是开价太高,要么是企业本身没有引入资本的意愿,都不适合资本大规模注入。

最后是“规模负效应”,业内人士的原话是:整合而来的上万家药店,其中涉及上百家被收购的企业,这种管理难度是空前的。企业被收购以后,原有创始人往往会选择套现离场或者退居二线,原有的资源优势和执行力会大打折扣,收购方强化管理能力与提升运营能力,否则被收购企业业绩下滑是必然的。资本注入就像是器官移植一样,同样有排斥反应,如果要降低排斥反应,就要做免疫抑制,免疫抑制的结果就是短期的业绩调整,很大程度上而言,这种调整无可避免。

所以总结下来连锁药店行业的并购趋势就是:优质标的少了,价格越来越高,从财务投资角度而言,出现了更好的投资标的,而高速地并购之后,需要一个消化过程,这一切都引出了行业并购整合拐点的到来,行业将进入“并购后时代”。

2.处方外流不及预期、“互联网+医药”冲击

很大程度上,资本进驻医药零售行业是在“赌”未来。资本看好医药零售行业主要出于三个原因:其一是医药零售行业并非高门槛的一种业态,进入较易;其二是国内医药零售行业集中度很低,资本介入有助于行业整合;其三是政策利好医药零售行业发展,比如医保资质审核放开,“医药分家”,处方外流,等等。

资本的重点放在第三点上,尤其是“医药分家”,处方外流,从全球经验看,“医药分家”是必然趋势,美国实行较为彻底的“医药分家”,60%~70%的药品通过非医院渠道销售(药店、PBM邮购);日本实行“医药分家”40余年,目前70%的处方药在院外渠道销售。美国和日本的经验为我们测算国内处方外流规模提供了一定参考,有机构预测,这一规模将会达到万亿级。对于零售药店来说,这是一个全新的增量市场,带来的业绩增长空间不言而喻。

但是仔细思考,处方外流并不构成新的商业模式要素,如图4-1所示,它不像电商对零售业务的改变一样,仅由消费者和供应商的习惯转变就能实现。处方外流的实现非常复杂,参与方众多,包括社保、卫计、药监、医院、医生、药店等,任何一个环节对处方外流说“不”,就难以实现。相对而言,药店在处方外流中是承接方,是被动的那一方,只能等待政策首肯、医院流转处方,药店对整个处方外流的过程掌控力度很弱。

图4-1 处方外流的“三座大山”{图右下角水印压字,右侧文尾去标点符号}

零售药店想承接处方外流,要跨越“三座大山”:首先,是处方来源。一般而言,很少有零售药店跟医院有强连接——批零一体化企业除外,而流通配送企业有医院资源,能够拿到处方。其次,是药品供应保障能力、药事服务能力。长期而言,处方药不是药店的经营重心,也不是首要的利润来源,所以药店的处方药品种和服务能力都有限。最后是社保的支持。目前很难打通社保统筹,如果不能报销,对患者的吸引力有限。

当然,这也不是说零售药店完全不能承接处方外流,只是说零售药店如果想要承接处方外流,会因为自身的经营特点、经营方式,有达不到预期目标的可能性。问题都找出来了,下一步就是如何克服困难,这也是“并购后时代”管理重心所在。

另外,我们应该谈到“互联网+医药”模式的冲击,其一是资本层面的冲击,比如平安、阿里、京东等在医药零售领域的投资,其中阿里最成体系,其利用大健康“旗舰平台”阿里健康在近期密集投资了山东漱玉平民、安徽华人健康、贵州一树等区域龙头连锁药店,在这些连锁药房的所在区域内推进线上、线下医药零售渠道的融合,阿里的入股是一种较为“温和”的入股,不谋求绝对控制权,也不要求业绩对赌,对于想做大的区域龙头企业来说是一个非常好的机会。

“互联网+医药”模式冲击之二是“新零售”,或者说是O2O,为什么O2O模式是对传统医药零售模式的冲击?因为传统的零售药店做的是300~500米的生意,是线下的生意,在好的位置,有好的人流,就能有很好的发展。而O2O提升了单个药店的覆盖范围,可以进行3~5公里的辐射,最直观的影响就是不需要布局那么多药店,一个区域内的药店数量将会大幅削减,很多经营不及预期的药店会被淘汰。

O2O对传统药店的冲击还体现在进店人数减少,原先买药必须到店,到店之后可以让店员进行导购,推荐产品和完善资料表之后还可进行二次开发,比如做会员管理、优惠促销等。但在O2O模式下,消费者不需要到药店就能买药,店员无法推荐产品,也无法进行二次开发,这让消费者完全脱离了药店的掌控范围,很多原本在线下能够完成的营销活动在线上就成了未知数。

未来正确的打开方式应该是线下向线上导流,线上向线下导流,线上、线下相互导流,线上、线下的界限模糊,在“网订店取、网订店送”之外,探讨更多基于地理位置和医药消费大数据的医药新零售。这方面,阿里、京东、美团是先行者,有经验,行业内的早期参与者也会受益。

3.美国的纵向整合模式是否有借鉴价值——商业保险、PBM

最近全球医药零售领域还有一个大事件是美国药店明星企业CVS宣布对健康保险公司Aetna(安泰)收购完成,这笔高达690亿美元的交易于2017年12月宣布,这不仅是美国医药零售行业历史上最大的一笔交易,也是2017年全球医药行业发生的最大一起并购事件。

美国医药零售行业现处于双雄并立的局面,CVS在门店数和零售规模上稍逊于沃尔格林,但总体营收超过沃尔格林。CVS2016年年报公布,其在全美拥有超过9700家药店,其中1100家配置了“分钟诊所”,PBM业务(药品福利管理)拥有近9000万名会员。2016年,CVS营收为1775.26亿美元,较2016年上涨15.8%;净利润为53.19亿美元,较2015年上涨1.5%。

Aetna(安泰保险)是世界上历史最悠久的健康保险公司之一。1850年开设了Annuity部门,开始了人寿保险业务,1853年Annuity部门独立出来,成立安泰人寿保险公司。在美国,该公司在医疗、牙科、药物及人寿和团体残疾保险行业位居前列。Aetna公司2016年年报数据显示,其2016年营收为631.55亿美元,较2015年上涨5%;净利润为22.71亿美元,较2015年下降5%。同样,Aetna2016年年报数据显示,其拥有2311万名健康险会员。

医药零售和商业保险的结合点在PBM业务,CVS将Aetna收入囊中之后,将形成涵盖“PBM+医药零售+健康保险+医疗服务”的健康服务体系,Aetna的2300万名会员将成为CVS的流量来源,而Aetna也将享受到CVS提供的更精细的药品福利管理和控费。更重要的是二者的结合将形成强有力的议价联盟,对药企、医疗机构等的议价能力将更强,有助于进一步削减运营成本。

事实上,正是PBM业务帮助CVS跑出了“第二增长曲线”,在动脉网此前做的CVS案例解析中,已经阐明了这一点:从CVS的商业模式上来说,整个集团分为两大核心部门,即药房服务部门及零售部门。药房服务部门通过与机构/企业签订代理合约,赚取管理费及其他相关费用,而零售部门是通过线上及线下销售进行盈利。而这两个部门近年来随着业务线的不断扩大,都已经呈现出一定程度的跨部门业务。这两个部门构成了CVS几乎所有的收入。

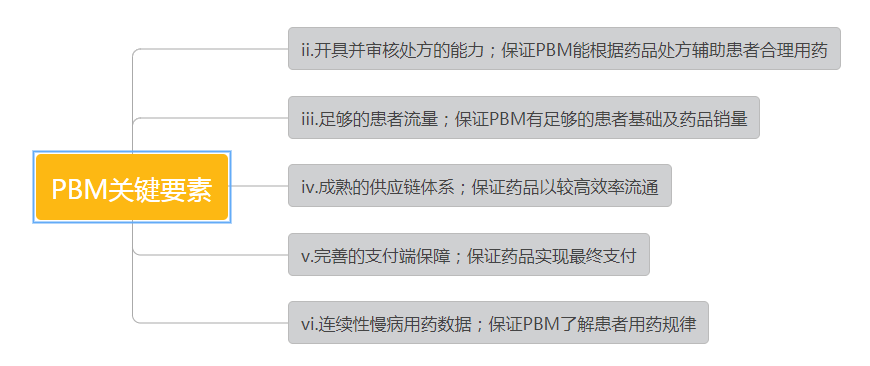

药品福利管理模式PBM,全称为Pharmacy Benefit Management,是指一种专业化的第三方服务。PBM模式主要是一种介于保险机构/福利机构、药厂、患者及药房之间的管理协调机构,成立的目的在于对医疗费用实施有效管理,在节省支付方的医疗支出的同时,增加药品需求方的效益。

图4-2 PBM关键要素{图右下角水印压字,右侧文字句尾去掉标点符号}

美国的PBM模式的核心是渗透医药流通的各个环节,通过签约的方式,平衡支付方、供应方、渠道方及需求方等多方之间的利益关系。PBM机构通过其功能强大的数据库制定处方集目录,根据不同客户的药物需求,提供更具经济效益的处方药物。在保障患者获得高质量治疗的同时,减少支付方的医疗费用支出。如图4-2所示,PBM模式在整个医药流通中的主要作用为:

(1)通过搜集大量临床数据及参保人用药历史数据,建立数据库,对医生开具的处方进行合理性审核;

(2)对患者用药进行监管,控制了过度医疗、药品滥用的现象;

(3)利用自身用户优势,通过对药房和制药企业的高议价权,签订合约,有效控制处方药成本;

(4)降低保险支出,实现医疗控费;

(5)连接了医药流通行业中多方利益相关者(主要是患者、保险机构、药房及药企),并实现多方资源整合。

中国很多零售药店都在不同场合表示要借鉴CVS的发展经验,以CVS对标,但是很少有企业能够把医药零售业务和PBM业务结合起来。当然,背后的原因是非常复杂的,牵扯到医疗费用支付方的不同——美国以商保为主,中国以社保为主,社保的控费模式是一种行政诉求,距市场较远;零售规模化程度不同,美国“医药分家”较早,零售药店行业规模化比较明显,CVS、沃尔格林、ESI等在零售中占据了绝对领先的优势,也方便进行集团内和行业的药品服务、药品+保险服务。

但是美国医药零售企业进行跨行业的、医药产业链上的纵向整合,这对于中国的零售企业也是有借鉴价值的。当横向的整合遇到“天花板”,或者是达到拐点的时候,纵向整合不仅能打破僵局,也能达到意想不到的效果。

相较于美国医药零售药店,我国零售药店的优势在于药店饱和度高,药店服务的人均人口数量较少,有时间和空间提供更多创新服务。另外,药店覆盖率很高,在城市区域,基本300~500米内必有药店,药店是消费者家门口的健康服务单位,有亲密服务的潜力。城市化水平高,人群集中居住等,这些都是优势,如何转化就看行业能否利用好这些资源。

实际上,目前我们也看到国内医药零售行业“零售+”的创新,比如“零售+保险”“零售+电商”“零售+医疗服务”“零售+健康管理”等,虽然这些模式目前还处在早期阶段,但是假以时日,或许能够凸显创新的价值。

4.药店分类分级管理——能力越大、责任越大

2018年11月23日,商务部发布了关于《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》公开征求意见的通知。通知起草说明指出,近年来我国药品零售市场呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。统计数据显示,2017年全国药品零售市场销售总额4003亿元,同比增长9.0%。药品零售连锁企业5409家,零售药店门店45.4万家。

但是目前药品零售行业“小、散、乱”问题仍较突出,行业标准化、信息化、集约化水平整体偏低,药店管理水平和服务能力参差不齐,制约了处方药销售、用药服务管理等作用发挥。部分地区零售药店网点布局不平衡,个别边远地区药店药品供应不足,存在患者购药不便捷、不经济等问题,行业服务大健康的作用尚未充分发挥。

行业整体发展水平与医疗、医保、医药“三医联动”改革要求存在较大差距,难以支撑配合分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等各项改革重点任务实施。

推行零售药店分类分级管理有利于加速药品零售行业转型升级进程,有利于为深化“三医联动”改革创造基础性条件,有利于行业管理部门和企业提高管理水平,有利于患者更加经济便捷地获取优质药品和服务,营造优良的购药环境。

我们认为,药店分类分级管理的核心逻辑是“能力越大,责任越大”,为什么这么说?因为按照经营条件和合规状况,我们将零售药店划分为三个类别:一类药店可经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类、限制类药品)、中药饮片;三类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类药品)、中药饮片。

经营条件和合规状况包括零售药店的药品质量保障能力、药学技术人员配置和行政处罚记录等内容,这意味着目前已经具备优势的药店将获得行政许可的资源倾斜,发展的空间将越来越大。当然,权利和义务也是匹配的,要达到高等级药店标准,前期的投入也会相应提高,当新建药店的成本回收周期拉长,更会促使药店行业存量整合,也利好行业内的并购整合和业务升级。

机遇和挑战并存,零售药店起飞正当时。对于未来行业趋势,我们有以下预判:

(1)资本介入,医药零售行业迎来拐点,更加注重价格和未来价值的平衡;

(2)大规模并购之后,有一定调整期,业绩会短暂回归;

(3)并购整合将提升行业集中度,未来行业格局可能是几家全国龙头+若干区域龙头;

(4)“医药分家”将持续推行,零售药店将成为处方外流承接方之一;

(5)DTP药房、专业药房迅速发展,成为独立于一般连锁药店的重要业态;

(6)“互联网+医药”模式持续渗透,新零售、O2O模式席卷全国;

(7)零售药店将与互联网医疗、医药电商、O2O等模式融合,全渠道打通成为行业常态,会员管理、运营能力有助于市场竞争,也催生了创业机会;

(8)医药零售企业开始纵向整合,加强与商业保险、健康管理公司合作,“零售+”模式创新增多;

(9)零售药店新建成本增加,进入门槛提高,有助于进一步存量整合。

动脉网

动脉网