第一节 由单一药品转向提供成套药品或整体解决方案

一、只会卖药品的药企未来没有出路

到目前为止,医药企业还没有脱离卖产品的思路:找产品卖点,找适应人群,找销售渠道,找推广方式。如果是临床产品就利用运作空间优势进行利润分配,如果是药店产品就加大店员培训等。

总之,最终只要把产品卖出去,形成销售业绩就完事大吉。就是目前火热的控销,也是仅限于产品层面的思维。如果不改变这种单纯卖产品的商业模式,很难为医药企业的未来发展形成有效的升级动力。

如果单纯地卖产品不能为药企的发展提供发展动力,医药企业就必须由提供单一药品转向提供成套药品或提供整体解决方案。

比如步长脑心通根据赵步长教授创建的“脑心同治”和“供血不足乃万病之源”两大医学理论造就了脑心通胶囊这个累计已经超过100亿元的大产品,而且热销20余年。

以岭药业创始人吴以岭教授以“络病学说”理论为依托把通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊构建成系列产品。尤其是通心络胶囊,成为国内心脑血管疾病前三大治疗性品种。同样,由于有治疗理论的支撑,通心络胶囊也是长久不衰,热销多年。

步长药业和以岭药业通过提供成套药品和解决方案的方式来承载药品销售,这类方法非常有效,但也存在一定的桎梏。赵步长教授和吴以岭教授都是国内稀缺的专家人才,绝大部分药企甚少能有如此的优质研发人才资源。

但也不必气馁,国内也有很多专家型资源,可以通过聘请的方式成为医药企业的研发指导顾问,承担研究课题,这是大型产品或重磅产品需要做治疗理论研究的做法。

其实我们有一点可以明确,就是我们比普通消费者更专业,也就是说,对普通消费者来说,医药企业的研发人员就是专家级别的。没有差异,这就需要医药企业的研发人员把现有产品进行重新定义。

有一个现象就是为什么保健品让很多消费者趋之若鹜。并不是保健品销售有多好的卖点,也不是覆盖率非常高,而是保健品经营企业有着一套理论体系支撑。即便这个理论体系是虚假的,但只要有健康知识讲座,那么就有很多老人参与。不管是会议营销还是电视台的养生讲座,都是先有一通健康理论支撑,之后过渡到具体产品,也就是说,先有整个对消费者“有益”的解决方案,之后才出现目标产品,中国保健品真实销售的80%就是这样用健康或疾病解决方案的方式销售出去的。

那么,医药企业的研发、销售、市场人员可以借鉴上述两种做法,如果有很强的理论研发实力或研发资源整合能力,就走第一种,如果没有,就走第二种保健品的方式。

A企业做藿香正气丸,多年一直销售不佳。后来市场部对自产的两个产品藿香正气丸和黄连素进行搭配,形成治疗腹泻的一个经典组方。藿香正气丸是中药产品,侧重于消炎、镇痛,黄连素是西药产品,用于肠道细菌感染引起的腹泻、腹痛,疗效明显,这样西药治标,中药固本,标本兼治。二者组合后,A企业的两个产品当年销售额翻了两番。

还有一个治疗脚气的产品,店家推荐时就是用B企业的组合策略。第一个用于清洗,第二个用于除臭,第三个用于治疗,附带赠送一团纱布,顾客涂抹治疗药物后简单裹足,避免沾染。这个组合很贴心。

医药企业进行商业模式转型,眼睛不要单纯地盯着产品,而是看消费者到底需要什么,真正的需求是什么,提供整套解决方案并加上整套产品,可能更适合消费者。

医药企业商业模式转型关键要有大格局、大观念,不能眼睛只盯着现在正做的事情,也不必过多地关注理论层面太多的书籍,而要从市场竞争、自身产品特性、自身能力要素、自身资源要素等进行综合评估,找到最适合自身的发展机会点,找到自己最擅长的方面,不断优化,最终在这个方面做成顶级专家,这样医药企业商业模式的转型就成功了。

二、药企如何进行产品组合

药企的产品组合其实是从自身向消费者延伸,而整体解决方案是从消费者的疾病或需求向药企的产品和服务延伸。

药品组合在医药行业一直都在用,尤其是中医。药企层面的药品组合,说白了就是联合用药。联合用药就是为了达到治疗目的而同时或先后应用两种或两种以上药物。当然,有些药物不能联合使用,否则会出问题,比如麻黄素与痢特灵就不能联合使用,这要求组合药品的人要有专业的药物知识。

需要明确一点,笔者谈论的药品产品组合和战略层面的组合,不是简单的营销层面的药品组合,二者是有区别的。

战略层面的产品组合是具有较大稳定性和持久性的,而且要有疾病、药品知识、附带设备或药品属性的差异性黏结。而营销层面的产品组合则有比较多的变化,相对比较灵活,可能从疾病、知识或者属性某一方面进行简单的构造,甚至四者都没有,而是搭售,或者变相促销,比如购买某款药品达到一定积分或者数量,就赠送一盒保健品。

(一)如何构建战略层面的产品组合

那么战略层面的产品组合如何构建?

1.要对药企的产品进行梳理

很多药企其实有四种产品:一是在销产品,二是贴牌产品,三是储备产品,四是保健品。

至于在申报产品则不应算作在内,因为现在国家食药监总局(CFDA)的《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告(2015年第117号)》导致很多在申报排队的药品未来有很大的不确定性。

而贴牌产品也可能需要考虑在产品组合中的效应。因为贴牌不过两种:一种是把自己拥有文号的产品租赁给其他药企,而且有租赁周期,自己生产,赚取工费,不参与销售;第二种是生产别的企业的文号产品,进行代加工。在进行组合时尽可能地屏蔽掉这两种药品,必须需要时,也只能做可替代性产品准备。

产品梳理的第一步是进行价值排序。药企本身是企业,公益性不是必备的,而收益是必须的,那么,就要先把利润率高而且价格高的产品进行排序。

需要明确一点,患者购买药品,首先看药品的疗效,其次是品牌,最后才是价格。在患者购买药品过程中,价格因素在一些疾病中,尤其是慢性病中,不是主要因素,但价格对药企来说却是第一位的。

至于质量,这一点患者没办法评判,唯一依靠的是患者心智中的“大企业生产的药品质量有保证”,或者偶尔店员的推介会起作用。

对所有药品进行价值排序,由于药企经营模式不同,坐标的内容有很大区别。比如以代理为主的,就不要以零售价格为坐标轴,否则就失去了排序的意义。综合考虑可控成本因素,对用毛利率还是用净利率作为坐标轴,可根据药企自己的财务习惯确定。

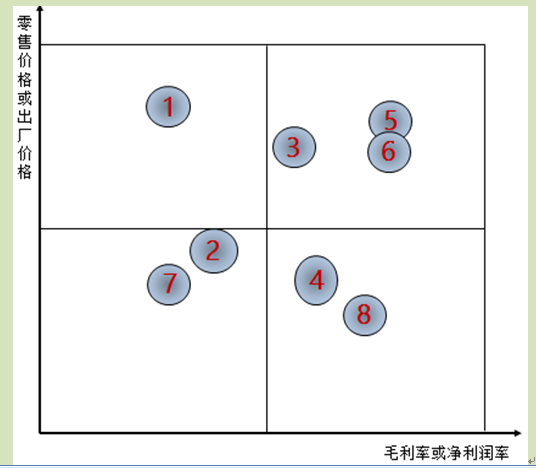

图2-1药品价值排序矩阵

如图2-1所示,经过排序后,我们会对自有药品有一个初步印象,如果以中间十字作为数标轴,就会明显地知道哪些产品的毛利率较高而且售价较高,比如第一象限;哪些产品毛利率低而且价格较低,比如第三象限。

通过药品价值排序矩阵,可以清楚地知道,第一象限、第四象限的药品是药企重点发力的药品,而处于第二象限、第三象限的药品是规模性产品。尤其是第三象限的药品,如果能依靠规模优势在招标或者药店价格竞争上取胜,则可通过规模化尽可能放大,否则就列入谨慎发展目录中。

产品梳理的第二步:通过药品价值排序后,就可以做排序表。其实我们很多时候梳理用的是三维矩阵,如表2-1所示。

表2-1药品价值排序表

|

重点发展药品 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

次重点发展药品 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

规模化药品 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

谨慎发展药品 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.以重点发展药品为核心进行产品组合

重点产品都是代表治疗某一类疾病的,那么,治疗这类疾病单一的用药企的某一重点产品可能效果不如组方好。既然医生在为患者就某一疾病诊断后都是以组方的形式出现,那药企为什么不可以围绕重点产品对现有药品进行提前组方呢?

这里仅列举几类组方样式。

(1)处方药+处方药。形成新的治疗理念并对医生进行宣传,这类组方可能需要临床试验验证最佳效果。

这一点对专业性要求较高,需要精通医、药的专业人士,综合运用相关疾病的治疗理论,比如美国也研制出了用于防治心脑血管病的“多药片”。尽管这些复方制剂的效果尚需得到循证医学的验证,但是综合控制多重的心血管病危险因素这一理念已获得心血管医学界的广泛认同。

(2)处方药+OTC。主要目的是强化处方药的作用,形成有效的联合用药治疗机理。但这一点对大医院的医生宣传意义不大,可以多用在门诊、社区、药店等医生用药水平较低或者专业性较低的终端。

比如急性支气管炎,如果主要产品是头孢类,如头孢克肟,那么可以根据患者是否感冒而形成不同的药品组合方案。

患者未感冒的组合方案是头孢克肟+复方甘草片(处方药+OTC)。

患者感冒的组合方案是头孢克肟+复方甘草片+板蓝根冲剂(处方药+OTC)。

(3)OTC+OTC。主要用于药店和诊所,可以明确地教给店员和医生。比如胃十二指肠溃疡,组合方案是奥美拉唑+复胃散胶囊+复合维生素B片。

(4)药品+保健品。如果药企自身有非常好的保健品(价格不要太贵),可以通过教育消费者、店员或者医生的方式进行更深的组方。比如高血压患者,除了服用正常的药物,服用一些虾青素、小麦胚芽油、大蒜油胶囊等就很不错。

史立臣

史立臣