尽管每次在做流程管理咨询、培训的时候,都不断地强调流程管理的重要性,但总有部分合作伙伴将信将疑,事实胜于雄辩,我想我们还需要一些案例做佐证。

案例一:MUJI无印良品的流程变革

流程变革背景

MUJI无印良品,成立于1989年,前身是日本西友百货旗下的自有品牌,1980年即已诞生。1989~1999年,无印良品公司经历了十年的高歌猛进,此后遭遇重大发展危机,一年之内市值从1999年最高点时的4900亿日元跌至2000年的700多亿日元,一时唱衰者众。2001年,松井忠三临危受命出任无印良品社长,开始在推动变革。

松井忠三出任社长后,首先对MUJI无印良品公司的经营管理进行了全面诊断,基于诊断的问题列出了七大模块问题,从不同维度给公司做“手术”。具体如下:

1.改革经营流程。

2.激活现存店铺的营业能力。

3.谋求合理的店铺租金。

4.人事与教育。

5.一元化顾客管理。

6.重建欧洲业务。

7.品牌经营。

流程变革实施

在七大模块问题中,放在首要位置的是改革经营流程。松井忠三社长指出,MUJI无印良品的变革有两个关键词:进化与执行。

“进化”是指要不断打造新的机制、体制,形成新的模式;更重要的是“执行”,有了新的机制、模式,还必须有人去做,即一定要落地。

松井忠三社长说的“体制、机制”即我们日常所说的流程(包括管理手册、流程说明文件、制度/规范/标准、指导书、模板、Checklist),。MUJI在这方面花了大力气,下了苦功夫,它的机制包括两部分:MUJIGRAM、业务规范书。 MUJIGRAM主要是门店的经营指南,业务规范书则是本部其它职能部门运作的指南。经过一年多的流程梳理,MUJI无印良品的流程管理体系初步建成,包括2000多页的MUJIGRAM和6000多页的业务规范书。

松井忠三社长秉持“缺乏‘标准’便无从‘改善’”的原则推动作业规范化,改变MUJI无印良品之前一直依赖的“经验主义”。同时,为了防止流程僵化,在MUJI内部还建立起持续改进的流程,如:MUJIGRAM每个月必须修改20页左右的内容,也就是1%,一年下来就会修改12%的内容,使手册永不过时,形成良性的闭环管理机制。

需要注意的是,万里长城不是一天建成的,一个公司的流程管理体系也是一样。正如松井忠三社长所说的:“仅用一两个月紧急制作出来的机制、指南没有一点用处,只有在不断改善、不断忍辱负重地尝试后,用很长一段时间使其踏上正轨,才能让指南真正派上用场。”

流程变革的成效

松井忠三大力推动的机制创建与执行,给MUJI无印良品带来哪些好处呢?举一个简单的例子说明:

当时无印良品每开10家店大概只有2家店能够达成销售计划,最主要的原因是店铺选址错误。我们重新梳理开店标准,梳理出了对门店销售有影响的二三十个因素,比如所在商圈零售店的销售额、人口、收入指数等,形成S、A、B、C、D五个级别,C级要复核,D级绝对不可以开店,以此建立起新的门店营收模型。最终,开店的成功率从原来的20%提升到了90%。

这些经营流程改革的措施,最终也反映到了公司的业绩表现上。2001年开始启动变革,到2004年已经恢复造血功能,并表现出强劲的增长趋势,即使在2008年全球金融危机的时候,MUJI无印良品依然保持较高的增长速度(双位数增长),一枝独秀。

案例二:华为终端2B向2C流程变革

流程变革背景

在中国,说起流程变革就不能不提华为公司,华为公司是中国企业界流程变革的先行者、引领者。从名满江湖的集成产品开发(IPD)开始,到后面的ISC、MTL、LTC、ITR等流程,被众多2B业务模式的企业奉为圭臬,成为领域流程最佳实践的代名词。在2B(To Business,商家对商家,含政府部门,下同)业务模式的流程管理上,华为保持着“一直被模仿从未被超越”的传说。但2B业务模式下被证明有效的流程体系在2C(To Consumer,商家对消费者,下同)的场景下是否能行之有效呢?我们来回顾一下华为终端从2B向2C流程变革的历程。

华为终端公司在2004年成立,2005年才取得生产资质,起步并不算早。彼时,正是群雄争霸的时代,诺基亚、三星、摩托罗拉、索爱等,你方唱罢我方登场,好不热闹;而国产品牌也是风起云涌,站在风口上的是发源于宁波的波导手机,它的广告语“波导手机,手机中的战斗机”虽然过去近20年,仍让人印象深刻;越来越多知名或不知名的公司冲进这个市场,金立、OPPO、中兴、联想、魅族等等;甚至,另外一个市场,以深圳市华强北为中心的山寨机,也不断孕育着新的手机品牌,翻新机也卖得如火如荼……

凭借ICT领域深厚的技术积累,华为终端在竞争惨烈的手机市场站稳脚跟,并快速占有一席之地,“中华酷联”的竞争格局也在慢慢形成。但在华为,手机等终端(消费者)业务始终不被认为是公司的主航道业务,它存在的意义是满足通信设备业务需要,即在售卖给运营商基站(通信设备)的时候做捆绑销售,更多是绑定类似中国移动、联通、电信的巨头,自己并没有建立终端渠道、零售、服务体系,采取比较简单的方式,直接卖给运营商,本质上是2B2C的业务。2008年前后,华为公司一度想要卖掉手机业务,因为金融危机及内部蓝军一些反对的声音,导致计划搁置了。

2007年,苹果公司的触控屏手机横空出世,此时正是诺基亚手机一家独大的时代,但市场竞争的格局及竞争的焦点已经有变化的苗头。2009年VIVO成立、2010年小米创立,这些未来的竞争势力也正在积攒能量中。2010年前后是国内手机行业一个比较关键的关口,一个关键因素是运营商对手机厂商的补贴政策发生剧变,依赖贴牌生存的“中华酷联”都不得不面对一个事实:不变革是等死,变革可能是找死。2B跟2C的业务模式差异很大,迈出这一步很难,业界也鲜有成功的案例可模仿。

流程变革实施

2011年,华为在海南三亚会议重新定位终端业务,提出 “面向高端、面向开放市场、面向消费者”的三个核心战略,决定从2B业务模式向2C业务模式转型。在2B的业务模式下,集成产品开发(IPD)、市场到线索(MTL)、线索到付款(LTC)、问题到解决(ITR)已经被视为金科玉律,而且在市场上确实是屡战屡胜,当时华为公司不少员工也以为用这一套成熟的方法做适当的适配即可,不涉及到业务流程的重大变革。于是,主导这一块业务的余承东从原来的运营商BG调来一批业务流程专家开始做流程变革。捣鼓了一年左右,发现不是那么回事,很多项目无疾而终。而2012年是华为终端2C转型的元年,这一年,余承东砍掉了大部分贴牌定制手机项目,销售额大幅下降,处在崩盘边缘。在公司内部,质疑终端变革、让余承东下课的声音一直没有间断过。

2B业务流程的适配与改良行不通,应该何去何从?当时华为终端高层做了一个果敢的决策,从外面大批量引进原来就做2C业务的专家,包括苹果、三星、DELL等,这与华为公司的人才任用传统大相径庭(华为习惯从管培生慢慢培养到公司的业务骨干、中高层)。利用这些有深厚2C业务背景的专家,与华为公司深厚的流程方法、工具相结合,形成了华为公司面向2C新的流程管理体系。2013年,面向2C业务模式的产品GTM(Go to market)操盘方法开始试点,当时操盘的手机P6取得了华为终端直接面向消费者零售的首个小成功,单机型突破400多万台,相较之前发布的P1手机100万台已经有长足的进步。2014年,随着产品GTM操盘的流程越来越完善,Mate7的操盘成为一个经典,是对华为终端具有里程碑意义的一款手机。Mate7销量突破700万台,出现黄牛抢机加价数百甚至一千多购买的现象,往常这是苹果手机专有的盛况。

这个时期,产品的GTM操盘方法与原来的2B运作相较已经运作得不错,但上下游的协同还有些问题,如何更好地实现产品从规划到退市操盘端到端集成拉通依然是一个严峻的问题。基于这些问题,华为终端启动了GTM流程的升级改造,经过三年左右的时间,面向2C场景的GTM流程-集成产品营销和销售(Integrated Product Marketing & Sales,简称IPMS,下同)诞生了,并在2016年进入实用阶段。Mate9手机是运用IPMS操盘的首款手机,销量突破了1000万台,创新了国产高端手机销量纪录。此后,IPMS成为华为终端运作的神器,到2019年Mate30操盘的时候,销量突破了2000万台,如果不是由于美国以举国之力打压华为,IPMS操盘应该会给我们更多的惊喜。可以说,IPMS是华为终端从2B向2C转型的结晶,是华为终端流程变革的最佳实践之一。

集成产品营销和销售(IPMS)目前已经被同行小米、OPPO、VIVO等公司引进,跨行业的如理想汽车等也在导入,正在成为一个行业标杆流程被推广。

流程变革成效

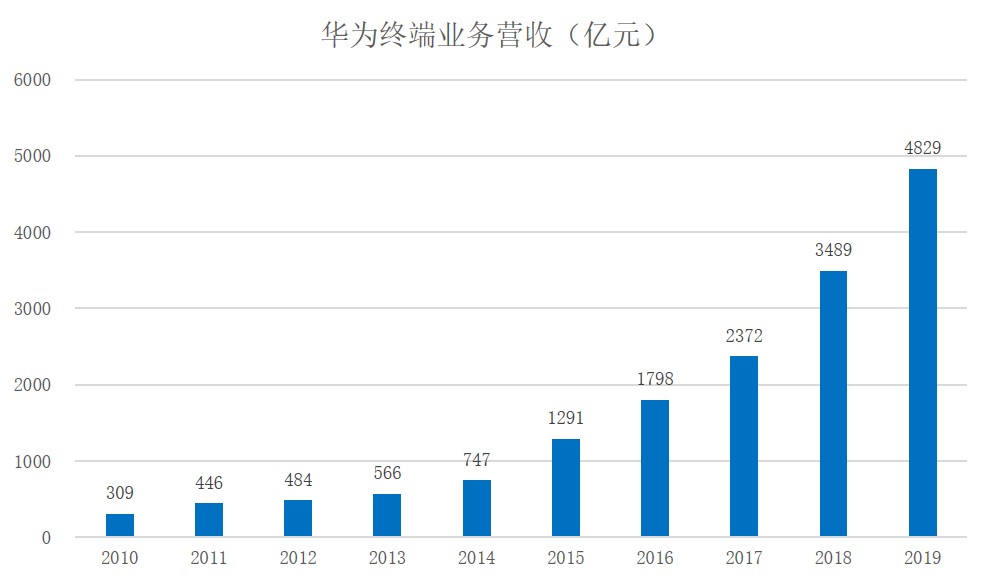

从2012年开始转型到2013年GTM开始正式试点操盘,再到2016年IPMS进入实用阶段,华为终端(CBG,也称为华为消费者业务)从2B向2C的流程变革看似风平浪静,作为亲历者则深知其中的艰难。当然,有付出才有回报,从2012年单款手机100万的销量到2019年破2000万的销量,华为终端的2C变革取得了实质性的成果。反映到具体的业绩表现上,也是非常突出的,如下图所示:

图1.12 华为终端业务营业收入

从2012年到2019年,8年时间营业收入增长了10倍,在体量如此大、竞争如此惨烈的市场环境下,着实不易。需要说明的是,2B向2C转型,除了前面提到的GTM、IPMS外,还涉及到营销服等具体的功能领域流程变革,整个变革过程延续了多年,而且至今仍在不断优化、完善。

变革无小事,复杂的问题也没有简单的解决方法,流程变革是难而正确的事。华为终端的流程变革是华为公司在新的商业模式下比肩IPD流程变革的管理实践,给其它企业的流程变革做了很好的示范。

不详

不详