(一)经营社区就是经营关系

陆雄文先生在2013年出版的《管理学大辞典》中指出,品牌社区是以某种商品品牌或某个具体产品的用户群体为基础而构建的社区,即建立在使用某一品牌的消费者间社会关系基础上的、专门化的、非地理意义上的社区。它以消费者对品牌的情感利益为联系纽带,突破了传统社区意义上的地理区域界限。

这里的“社区”概念和近几年逐渐提出的“社群”概念有所重叠,或者说,品牌社区就是品牌的用户社群。

对于品牌而言,社群是连接互联网和线下的纽带。社群平台让处于不同物理空间的消费者能够“天天在线”的接收相同的消息,同时社群的开放属性可以让品牌同消费者“实时互动”沟通,这也有助于品牌持续培养自己的用户甚至粉丝。

社群的持续有效运营可以很好的促使群内成员实现“认知-交易-关系”一体化,即通过社群内容、互动获得认知,通过群链接或小程序完成购买,通过持续互动深化关系、加强信任。

提到社群营销,很多人就会联想到微信群。微信群是社群营销的一种工具、一种方式,但社群不仅仅指微信群,很多线上、线下平台都可以作为社群营销的载体。对于品牌而言,社群最重要的课题是运营,通过持续运营才能形成良性的社群互动和转化,否则社群就会成为一潭死水,甚至形成负面的口碑或投诉,适得其反。

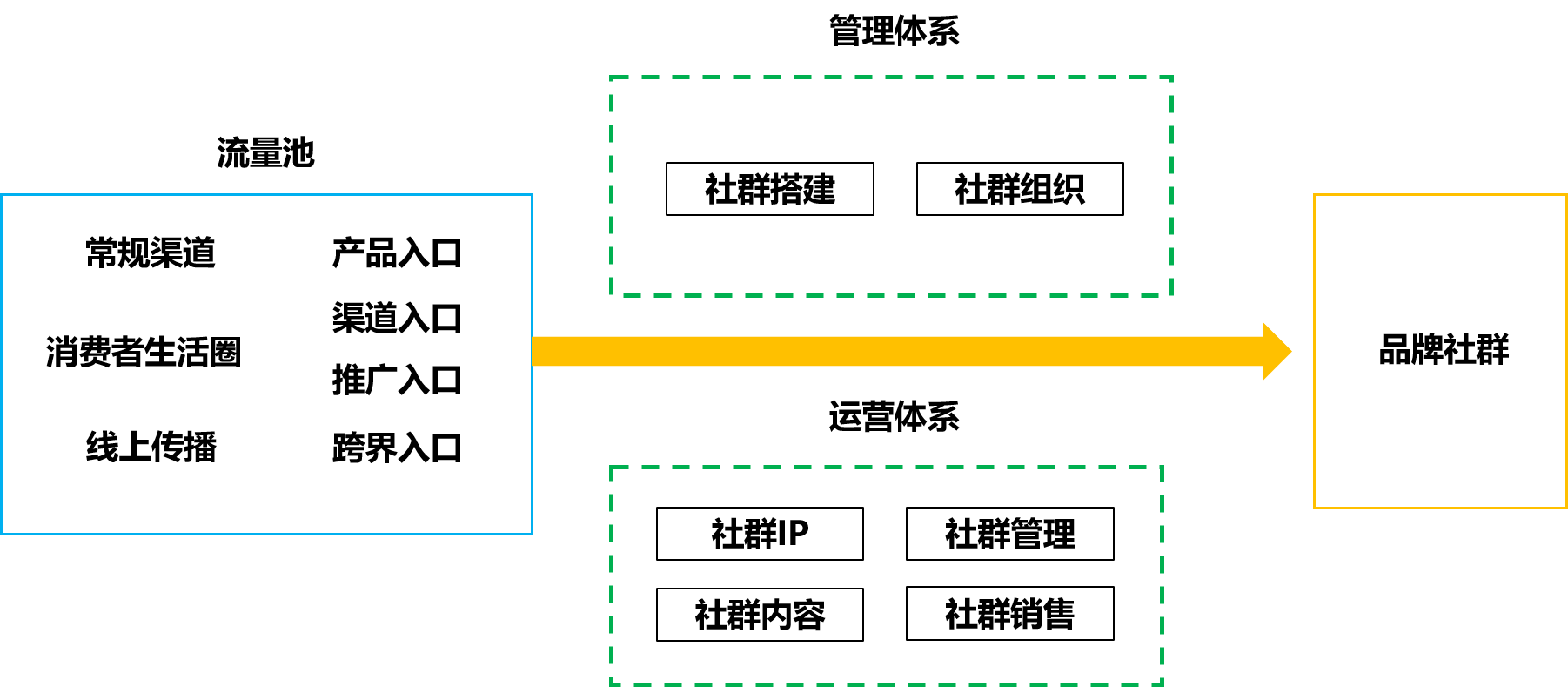

品牌社群运营有三个主要的大议题:社群的流量入口、社群的运营体系和社群的管理体系。如图:

(二)品牌社群流量入口

1、品牌产品入口

产品是品牌信息的载体,也是品牌同用户最接近的自媒体,产品上可以承载很多信息。借助一物一码技术,可以实现产品的防伪、溯源、渠道管控和大数据收集等功能,同时,一物一码还是是营销活动的入口,可以实现微信红包、积分、H5小游戏等活动,还可以作为社群的入口,吸引更多消费者加入社群。

2、品牌渠道入口

由常规渠道中导购的主动发展加入;

由渠道促销活动吸引加入;

由终端体验活动引流加入;

3、品牌推广入口

小型推广活动引流;

产品体验与派发活动引流;

线上传播的优质内容进行引流;

线上组织的活动引流;

通过消费者口碑传播或朋友圈的转发引流。

4、品牌跨界引流

品牌同其他品牌的跨界活动、CP活动的引流。

(三)品牌社群的管理体系

1、社群组织管理需要“五定”

第一是定组织。这个社群组织的建立需要确定:是按照企业经营的单元来建立,还是按照企业文化生活的单元,或员工自发来建立组织。经营单元是企业各个部门为主要平台的内部组织,再延伸一下,可以包括经销商业务平台和经销商的核心客户。文化生活单元是企业业余的文化生活的员工组织,如工会或某些文化群、生活群等。依托经营单元建立组织较为迅速,依托文化单元建立组织粘性和活跃度较高,企业可以根据实际情况选择。

建立了组织就要确定社群内部的角色,谁是管理员,谁是核心成员要明确。同时需要名称和纲领。名称就是让大家都能够认同的名称,反映了企业的文化,而不简简单单是依托于企业的部门来命名。纲领实际就是企业文化的一种高度的整合浓缩。所有的社群都需要纲领,包括粉丝社群,共同的纲领,让社群的人有着共同的目标和追求。

第二是定制度。任何社群都需要制度和机制才能运营下去。那么公司内部的社群既是员工的一个组织,同时要承担传播职能,就要有制度作为保障。比如社群的传播制度,前期通过强制性的转发,养成传播习惯,从而在后期达到人人能够自发传播的习惯,实现社群的目的。同时,社群也是企业内部沟通的渠道,那么在社群中可以设立一些制度,让员工能够参与企业的经营,比如通过常规手段不能反映的一些问题,或者是吐槽,在社群中可以合法合理的来发表,并且不会追究责任,也需要制度和机制保障。

第三是定激励。激励就是通过“赛马”机制,让更多有原创能力,有传播能力的优秀成员,让社群的KOL能够脱颖而出,变成社群的明星成员。一是品牌在社群中转发的信息,激励成员能够积极的在自己的社交媒体中转发。二是激励创造,鼓励成员能够有更多的UGC内容发布。只有通过激励,才能变被动为主动,从而在社群中形成势能。同时激励也是一种赋能,最大限度的发挥个人的才智和潜能,激发自主工作的欲望,从而实现简政放权。

第四是定内容。主要是指传播内容。内容可以分为几大方面——

第一,传播社群文化、企业文化的内容,主要目的是提升成员的认同感,将员工转化成为品牌的粉丝。

第二:根据品牌传播的计划和主线,传播品牌的内容。

第三:建立用户UGC的模板,让成员按照一定的模板去进行创作,从而更加精准和聚焦。

第五是定活动。除了线上的互动之外,社群还需要线下的活动,粉丝群是如此,内部社群也是如此。公司内部群,大家有着较为牢固的关系,但这种关系更多的是工作关系。公司内部的社群针对成员开展线下的活动,可以当做是公司团建活动的一种变形和延续,也可以作为公司用户群活动的试点和测验。如果公司内部社群对这样的活动都不能感冒的话,那么针对用户活动可能就会失败。

2、社群组织管理的“三三制”

品牌社群追求的不仅仅是分发,还有共振。

这就涉及到社群运营的“三三制”——三类核心原点人群,三个层级的传播管理。三个层级的传播管理解决的是组织问题和运营问题,它包括了社群管理、社群KOL(KOC)、社群核心粉丝三个层级。

社区管理员是第一个层级,他的主要工作是管理社群和发布信息。包括UGC+PGC+推广活动等信息,由社群管理人员在社群内进行发布。

在信息发布后由社群KOL(KOC),也就是第二个传播层级进行快速的响应和转发。响应就是积极的互动讨论和二级转发传播,并形成社群内话题。

社群核心粉是第三个传播层级,在社群KOL(KOC)进行转发之后,社群核心粉能够积极参与互动并在其社交媒体中转发,是社群能够持续活跃并成为能够传播的有价值社群的关键因素。

这里面除了品牌分发的内容之外,社群内的轻量化UGC内容也显得尤为重要。相比于被推送的内容,人们更相信于身边意见领袖他们的体验和经验。这就体现出了社群中KOL或KOC的重要性,正所谓“无KOL,不社群”。

KOL的打造的前期是借势的过程。从企业主动发展社群KOL做起。企业在确认KOL的目标人选后,可以靠团队人员的人脉去邀请,可以通过利益来邀约和合作,也可以通过荣誉和特权来吸引。微博、分答和知乎等这一类社群的建立基本都是通过外部邀请的方式聚集最早的一批KOL。企业有了这些主动发展的KOL后,一定要由企业投入资源,优先和这部分KOL建立深度的链接,建立起对产品的深度体验体系。

从体验做起,优先让社群KOL能够深度的体验企业的相关产品并建立起高度的认知和使用习惯,将这些主动发展的KOL转化成为真正能够自发喜爱品牌和产品的社群KOL,这样的KOL才能够真正的为企业所用,而不仅仅是简单的合作关系和利益关系。当然,在这个过程中,企业也可以主动打造自己的社群KOL,这就需要企业有专门的团队和相应的人才,并持续产生内容,但打造自己的社群KOL往往需要一个过程,并充满了不确定性,因此见效较慢。

邀约、合作并转化的社群KOL使企业社群有了最初的KOL群体,但这部分的KOL数量是远远不够的,达不到 “1000个忠实粉丝”的理论,撬不动整个的大盘。因此,以前期发展的KOL为基本盘,做好社群活跃度和持续的转化才能裂变产生新的社群。这就需要社群在线上导入持续、密集的内容传播,通过优质的内容吸引关注和转发。

过程中要强化社群的监控和管理。可以根据用户发布、转发的内容了解他们的习惯及特征,也可以发现一些比较活跃的用户或个性和特征比较鲜明的用户。这些用户是有成为KOL潜质的用户。因此对这些用户要给予相应的资源关注,进行深度的接触并引导品牌和产品的体验,持续提升这些用户的活跃,鼓励他们自发的发布更多优质内容,进入良性循环,逐渐形成个人影响力,从而裂变出新的社群KOL。

在社群KOL的持续打造中,企业要给社群KOL荣誉和部分特权,甚至建立起荣誉体系,如等级特权、提前体验新品、为KOL打造个性化产品等,让荣誉能够让社群成员都可见。从而使荣誉激励能够突出KOL的优越性,都能够让KOL能加卖力地替品牌讲好故事。社群中,基于兴趣的弱关系对于KOL是非常重要。来自弱关系的认可、依赖,是很强大的激励,有时候比金钱利益激励还重要。

3、社群组织体系的“139”架构

基于社交软件建立的社群人数不宜过多,一般可以以100人为限。过分的追求人数,会导致社群中发言互动过于散乱,也会导致管理质量的下降。百人群的组织架构可以按照“139”的结构进行导入。

(1)配置管理员1名

管理员的主要职责为:负责发布和转发公司统一传播的信息;社群秩序的维护,如对违反群规的成员进行告知、清退,创造良好的社群环境;对社群内的成员进行观察,根据活跃程度筛选出活跃的社群成员;对社群内的活动进行系统的统计,记录信息数据;对社群成员提出的问题及时的进行专业的官方的解答;每日社群气氛的活跃,话题的发布、舆论的引导。

丁丁老师在其《深度粉销》书中强调过,社群维护是一项7×24小时的工作,只要有人发言就必须有人回复,这是保证社群活跃度和黏性的必要手段。所以说一个社群活跃与否,取决于背后的管理体系是不是建设到位。当然管理员只是管理体系的其中一环,但是每一个社群必须导入社区管理员,才能够保证管理动作的执行到位。

(2)每个群中至少有3名骨干人员

骨干人员可以为我方公司人员、品牌业务人员,导购,经销商业务员等等。其中骨干运营人员主要负责社群的运营,主要的职责为:引导消费者加入消费者群;对公司统一发布的信息、话题等内容进行回应和二次传播;引导社群成员在社群中积极发言,持续互动;通过互动鼓励、扶植、培养社群中的活跃成员;对社群成员提出的问题及时的进行专业的官方的解答。骨干人员在社群中起到的是桥梁的作用,他们既是三级传播体系中承上启下的一级,也是社群中发展活跃成员的重要环节。每个骨干人员只要在社群中保证与3名活跃成员的强关系建立,那么就可以有效的培育9名活跃成员,而这9名活跃成员最终影响的是社群的普通成员。

(3)社群中的9名活跃成员

每一个百人社群须有9名活跃成员,这9名活跃成员由3位骨干成员招募或培养,也就是说每位骨干成员必须在群里招募、扶植或者发展3位活跃成员。这9名活跃成员既完成了社群中的二次传播,又起到互动和活跃社群氛围的作用,同时还有可能发展成为社群中的意见领袖,因此他们对于社群的维护和活跃意义十分重大。他们既是内容信息的二次传播者,也可以是话题中心,可以发现新鲜话题并引导讨论,同时他们还是价值输出中心,通过自己的分享来影响别人。这9名核心成员,要满足有影响,懂专业,爱尝鲜,爱分享这四大特征。

为了保证这些活跃成员的粘性,可以优先将群里的活跃成员发展成为品牌的粉丝。给予他们利益(如试用装、积分等),荣誉地位(如体验官、体验顾问)等。同时,也要发展一些势能人群成为社群中的活跃成员,这些势能人群成为社群中的KOL。

除此之外,社群中最大的群体是社群中大的普通消费者。在社群的运营中,通过活跃成员对普通消费者进行暗示和影响,使普通成员逐步向活跃成员转化。因此,管理和运营人员对积极参与话题、互动和活动的普通成员要给予更多的关注,从而引导他们转化成活跃成员。当社群中的活跃成员逐渐增加之后,社群就可以进行进一步的裂变,由活跃成员为根基,按照“139架构”建立新的社群。

(四)品牌社群运营体系

1、社群IP

无论是对于品牌还是对于消费者而言,社群的建立和存在是有其固有目的的。消费者加入品牌社群,主要目的是为了获取品牌&产品等相关资讯、寻找同好、享受优惠、拼团购买等。既然消费者有明确的目的和动机,那么社群就可以确定其名称和纲领。名称和纲领可以总结为社群IP,便于消费者记忆、识别和传播。

比如经营母婴用品的品牌针对妈妈和准妈妈的社群可以命名为“XX妈妈帮”,在社群内除了品牌和产品资讯外,分享育儿、产后康复的相关知识,将社群打造成为妈妈们育儿的帮手,并根据IP设计社群的整体形象、符号等内容。

2、社群内容

社群的活跃要靠内容。

(1)福利:红包、秒杀、拼团。社群内的福利是帮助社群建立习惯和产生黏性。通过定期定时在社群内发放红包、优惠券等手段让社群成员逐步形成及时关注社群内容的习惯。社群内的拼团、秒杀等活动能够提升群内成员的积极性和参与度,也有助于提升社群黏性。

(2)持续内容。社群内容根据社群运营的不同阶段而导入。新成立的社群或者社群成员大多数是准用户或新用户的社群,以及多数成员为品牌用户的社群所导入的内容并不相同,品牌要按照社群的生命周期来规划内容,从而保证价值的持续输出。

社群内容的形态并不拘泥。可以是图文、动图、音频、短视频、VLOG、H5,也可以是ACG、直播、场景植入、问答、小程序等。但是要注意:形式越便利,完整阅读率越高;越是偏广告的内容越没有人看;

(3)分享与互动。社群分享指的是社群KOL或者KOC做的基于UGC内容分享,相比品牌发布的内容,UGC内容更具备社交分享性,更容易被社群内其他成员接受。对于带有学习性质的社群定期的分享也有助于提升社群内的氛围和积极性。

社群互动分为线上和线下的互动。线上活动可以有很多形式,比如社群内的接龙、有奖问答、H5小活动等等,线上互动的目的是建立社群内的关系,让社群成员彼此能够相互熟悉,不再彼此陌生,从而为社群内的沟通和交流创造条件。一旦社群的成员由陌生到对ID、头像彼此熟悉,社群内的弱关系就逐步建立了,社群内的弱关系保证了社群不会“冷场”,不会成为没有互动的死群。

线下活动的目的是将社群内的弱关系升级为强关系,通过线下活动让社群内成员“见光”,甚至相互成为朋友,对社群的稳固和长期活跃帮助巨大。

3、社群组织管理

(1)社群要有管理和约束的制度

没有制度不成方圆,任何社群都需要制度和机制才能运营下去。因此在成立之初,社群就要态度鲜明的发布社群运营的相关制度,防止社群成为广告或者垃圾信息的集散地。社群的制度在制定的过程中不宜过于生硬,本着保证社群成员的利益和社群秩序的原则,可以由社群内成员共同制定或者投票表决,在大多数人都同意的前提下发布,才能有着更好的约束效果。

(2)社群管理是不间断的工作

社群管理不存在“8小时工作制”,是不间断的全天候工作。社群管理员、群主或者社群KOL都可以按照一定的规则参与到管理工作中来,对社群出现的违反群规的情况、不当信息与言论、用户的疑问和问题、成员之间的纠纷等情况及时进行处理。在社群管理中任何“坏事拖久了就是地狱”,因此管理是不间断的工作,这保证了社群是的作用是培养用户,而不是“掉粉”。

(3)不要忘记新陈代谢与裂变

如同人一样,社群也需要新陈代谢。社群内的成员并非是一成不变的,对于社群内不活跃且无法引导转化的成员要逐步淘汰,以免社群内僵尸过多,影响活跃用户。运营不好的社群一旦成为僵尸群,要及时解散,防止成为发布负面信息或垃圾信息的掉粉群,但是解散前要将非僵尸用户导流。

当一个社群内的活跃成员超过三分之一,那么就可以将社群进行裂变,利用这些活跃的用户按照“139”的原则建立新群,影响更多的消费者。

不详

不详