所谓职业准备,指职业者在从事某一具体职业岗位时,所应该具备的必要技能与基础素养。具体到培训师这一职业,有专家已经建构了很多不同表达方式的培训师职业能力和素质模型。

比如,有基于培训师编、导、演角色的“内驱力、逻辑力、亲和力、洞察力”模型,有基于培训师在企业组织中的角色的“内驱力、设计力、应用力、表达力、控制力、教学力”模型等。

本书无意就这些不同表达方式的培训师能力模型进行深入的探讨,更无意去褒贬某一具体的模型。就作者十几年的培训实践而言,培训师的职业准备除了那些需要不断改善和提升的各项能力外,更为重要的是,是否建立了“准备比资历更重要”的意识和理念。因为无论培训师的能力有多强,如果在培训实施前,没有在心态上和事务上做好准备,可能仍然会对培训实施造成严重的、负面的影响。所以,本书想深入探讨,对一名已经具备各项综合能力的培训师而言,到底还有哪些“临时性的、事务性”的准备需要做得更加充分和细致一些?

所谓“凡事预则立,不预则废”。所以,培训实施前的准备工作对一堂培训课程而言,也至关重要。

一般而言,任何一个项目(每一次的培训课程也可以当成一个项目)的有效推进和效果保证,都可以依循5W2H(即why、what、who、where、when、how much、how do),这些要素进行检查落实。具体到培训课程的实施,培训师在准备一堂课程的时候,同样需要对“为什么培训?培训什么内容?培训对象是谁?在哪里执行?在什么时候执行?需要哪些资源?怎么样执行?”等问题有一个清晰的回答。只是有些问题在课程开发、设计的时候就要前置考虑。

本节重点要谈课程开发设计完成后,进入实施阶段的准备工作。

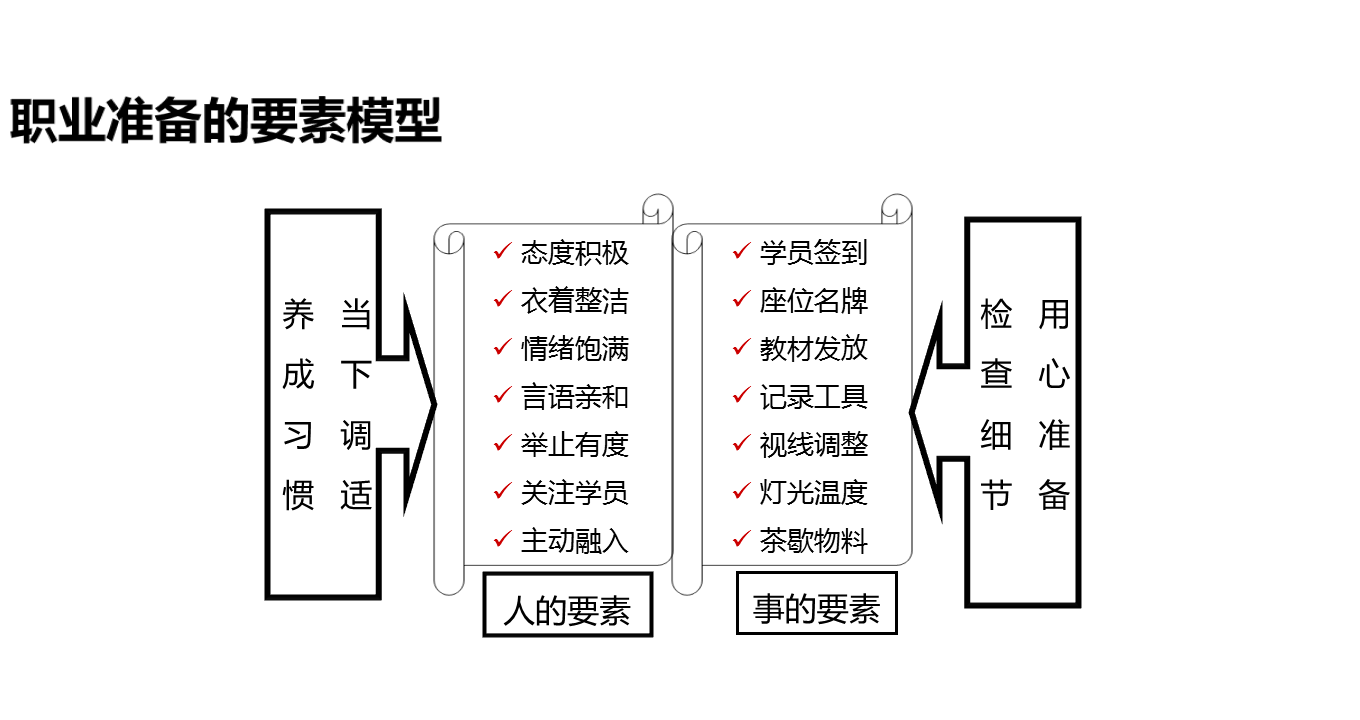

总之,培训实施前的准备工作就是“人的要素”与“事的要素”,如图5-1所示。

图5-1 职业准备的要素模型

我们先探讨“人的要素”。很显然,这里要谈的“人”就是培训课堂中的主导者,即培训师。因为学员对象的学习态度与参与热情在课程开始之前,培训师很难提前介入(除了了解学员的基本背景,包括职务职位、学历、年龄层次及工作经验等信息外),更无从着手,并进行一些必要的调整。

所以,从这个角度看,培训师的准备是唯一有主观能动空间的方向。

从总体上讲,培训师的准备主要表现在以下几个方面,主要包括:积极的态度、饱满的情绪、整洁的衣着、举止有度的言行、关注学员的状态、主动营造并融入课堂现场氛围等。

那何谓“积极的态度”,表面上看,态度很难用一个非常明晰的标准来衡量,但这里需要强调,旁人(这里主要指学员及和课程现场相关的其他工作人员)会用一些可见的事实进行评判,比如,以下几个方面。

——培训师是否能够提前来到课堂现场(培训师至少在约定的开课时间提前20-30分钟进入教室)?

——培训师是否能够仔细检查现场的培训设施和相关培训工具?

——是否注意到教室的光线、温度?

——是否尽最大可能调试好投影设备?

——是否准备好板书用的相关用具?

上述这些琐碎的小事,都会成为衡量培训师是否对当次课程抱有积极态度的重要依据和参考尺度。

同样,“饱满的情绪”,也会表现在一些细节之中,包括以下几点。

——是否主动与学员招呼、交流?

——是否能够与课程助理进行有效、及时的沟通?

——是否能够主动与培训场地的相关人员沟通并得到他们的积极支持?

——培训师的衣着打扮、举止风范是否大方、协调并且与培训现场的氛围融合?

此外,当我们来到课堂现场,如果能够充分利用好在正式开课之前的那一小段时间,将会让准备工作达到事半功倍的效果。这就是“关注学员状态”与“主动营造并融入课堂现场氛围”。就一般情况而言,学员陆续来到课堂现场,签到之后,都会相对安静地坐在自己的位置上(如果学员之间并不熟悉),很少有学员会主动交流,整个现场会呈现出比较“闷”的状态。如果这时培训师能够主动与学员交流,询问一些基本情况,就有可能打破这种“僵局”,甚至可以牵线搭桥,让陌生的学员彼此认识,从而向学员释放出积极、正向的信息,逐渐形成良好的学习氛围。

与此同时,培训师还可能因此了解学员对课程的更多真实想法,有利于培训师进一步确认前期需求调查的准确性,为课程推进提供一些调整或变通的参照。

总之,这些准备工作,类似我们平时举办一些活动的“暖场”或“预热”,目的是让学员尽快进入“学习状态”。

以上是培训实施前关于“人的要素”的准备工作。

下面看看关于“事的要素”。

一般来说,“事的要素”主要包括场地与物料两大方面。

第一,是培训场地的布置,这对培训现场的氛围营造有着至关重要的作用。在可能的情况下,培训师应与培训组织方沟通如下事宜。

一是空间面积(如果条件允许,当然以正方形或长宽比例为4:3的长方形为宜,面积大致可以按3-4平方米/人的标准计算)。

二是能源设备(主要是指电源插座,尤其是涉及学员需要现场电脑操作的课程内容时,除了固定的电源插座外,还需要准备足够数量的可移动电源插座)。

三是恒温设备(主要是指空调的起用及相关基本操作,一般建议教室的温度控制在冬天20-22度,夏天24-26度的范围)。

四是灯光照明(一般建议使用冷色光,除非自然光线非常适宜,否则尽量不要同时使用灯光和自然光)。

五是要尽量减少或消除噪音。

六是桌椅摆放和学员座位安排(目前比较常见的桌椅摆放方式是鱼骨图形状,至于学员座位安排,一般建议把来自同一部门或同一公司的学员分散到不同的组别)。

七是音响设备(主要注意话筒不能有啸叫和电流声音,如果有某些课程环节对音乐有特殊要求,也应提前准备好)。

八是投影设备(需要提前与培训师使用的笔记本电脑连接,并调试好清晰度,以确保最远距离的学员都能够清楚看到)。

九板书设备(如果条件允许,尽量使用大一些的白板,白板笔要足量)。

十是课间茶歇(一般建议以咖啡、清洗好的水果为主,尽量不要准备有可能产生更多垃圾的东西)。

此外,如果可以,尽量在培训场地挂上该次课程主题内容的横幅。

以上这些事务,至少在上课前10分钟就全部完成,然后播放一些比较欢快、励志的音乐,以营造良好的氛围。

需要进一步强调,以上这些工作不一定需要培训师亲力亲为(一般都会由课程助理帮忙准备),但本人并不主张培训师由此当“甩手掌柜”。

第二,是物料的准备,主要包括:学员教材、随堂资料(说明性资料、讨论资料、测试文件)、评估表格、笔记与手稿等、讲师教材、图表海报及其他根据课程需要准备的特殊材料等。

以上这些资料,总体的准备原则是,宜多不宜少(一般建议按学员人数多预备5份即可)。

这里重点强调“学员教材”与“讲师教材”。从理论上讲,这两种教材完全不同,但是,在实际操作过程中,以教材最终的呈现形式PPT为例,两者之间其实不会有太大的差异。就作者的经验,不是特别主张在学员教材中留下太多需要课堂记录的空白内容(虽然表面上可能出于敦促学员做好课堂笔记的好意,但实际上,对课堂现场效果而言,恐怕会适得其反,学员过分关注所记录的内容,没有更多精力聆听培训师对内容的解读与演绎,但是真正能够启发学员思考的部分是这个演绎的过程)。

另外,还想跟大家分享的一个经验,不太建议准备过分花哨的奖品(有些培训师喜欢通过奖品的方式来鼓励学员更多参与课堂互动,虽然这种形式能够在一定程度上活跃气氛,但是如果滥用,恐怕就本末倒置了)。

以上这些看起来琐碎的事情,很多培训师并不是不知道其重要性,更多时候是因为培训师出于很多因素的考虑,“不屑于”去做好这些事情。

所以,我们常常会说,“准备永远比资历更重要”。而且,更有意思的是,“长期的准备也是一种资历”。这就要求培训师能够始终牢记自己的职业使命,对准备工作的养成良好的习惯,同时,也能够在具体的场景中进行适当调适。

廖信琳

廖信琳