我每次讲医患沟通课程的时候都会被问到一个问题:老师,总有过来问价的患者,就站在前台询价,也不进诊室,要怎么说才能留下患者?

相信正在读本书的你也很关心这个问题。那么,你想要一个什么答案?你是否想让我告诉你一段话,甚至就一句话,就能留住来询价的患者?相信大部分人是这样想的。

你是否意识到了什么?对!我们本身对于医患沟通能力就有一个想走捷径的心理,我们期望一招制敌,一句话解决所有问题,我们期望得到一把钥匙,一下子能开启成功的大门。

因为我们看到那些优秀的医生

貌似轻飘飘的几句话就让患者十分认同。我们和那些优秀的医生朝夕相处,可以去看别人接诊的过程,为什么没有学会?因为我们只看到“台上一分钟”,没有看到“台下十年功”。

医患沟通能力的差异在于思维差异。什么是思维差异?简言之就是我们思考和琢磨患者的能力差异。

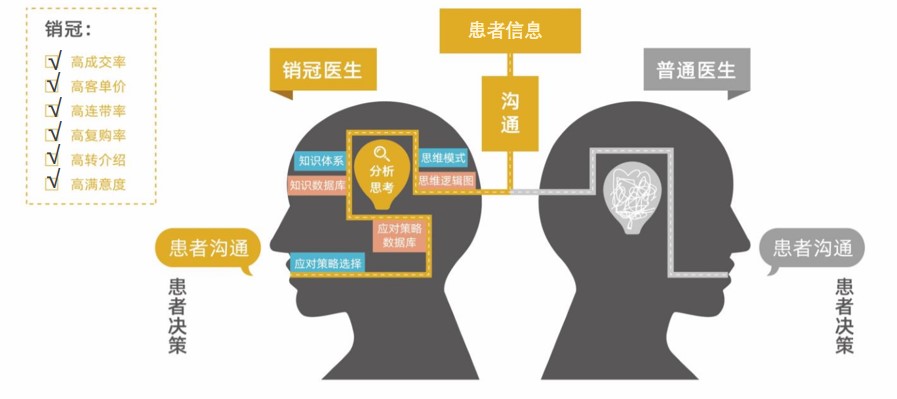

图2-1 医患沟通能力的核心差异是思维差异

我们看到图2-1,销冠医生也就是那些绩效非常好的医生和普通医生的差异,销冠医生在接收到患者信息的时候会在大脑中加工信息,因为他的脑袋里有一台“机器”,可以对信息进行加工,加工后会出来应对的策略,这个策略往往带来了接诊的成功。而普通的医生同样接收到这样的信息,却没有加工过程,千篇一律的沟通方式,接诊成功与否变成靠运气。

我们还是用前面提到的患者询价这个问题来看两者的差异:

先忽略前台这个角色,假设医生自己在前台碰到来询价的患者,先看看普通医生的接诊过程:

患者推门进来,问:“你们家能做种植吗?”

普通医生:“可以,我们家开展种植业务已经有5年了,技术非常成熟。”

患者:“多少钱?”

普通医生:“植体不同价位也不同,从5000~10000元的都有,具体得看你的适合哪种植体?”

患者:“最便宜的就5000多元呗?”

普通医生:“对,5000多元的植体是韩国的,我们家都是好植体,不好的也不用。你进来先检查一下,看看牙的状况适合哪一种!”

患者:“先不用了,我就先问问价格,谢谢你,要做就过来!”

说完患者离开。

我们再看看销冠医生的接诊过程:

患者推门进来,问:“你们家能做种植吗?”

(销冠医生快速思考:为什么这么问?是自己看牙还是给别人问?是不是在其他家看过了,不是很满意,所以对比一下……)

销冠医生:“当然可以!您先坐下歇歇,大热的天,是您自己要种牙吗?(先让他坐下就能多聊几句增加机会,得了解下对手是谁?)”

患者:“不用坐,我就问问,是我看牙。”

销冠医生:“您别客气,咱们坐着聊,您也走了好几家了吧?您对种牙这么重视,真好!这也不是着急的事,我得让您了解种牙的注意事项,让您做个对比,选出最适合您的(站在患者角度,表明自己愿意耐心解答,患者在询价时往往怕给别人添麻烦,因为不一定在这看牙,怕不在这看牙对方不高兴,所以先解除患者的顾虑心理)。”

患者坐下:“谢谢你,种牙多少钱?”

销冠医生:“您走了几家,发现多少钱的都有是吧?要是单纯靠价格对比肯定不好选,毕竟这是医疗行为,不像买个一模一样的杯子就找价格便宜的就行。我们门诊做了十几年,服务的都是周边的老患者,价格亲民,技术过硬,这就是老患者们的评价,所以价格您放心,一定是最合理的。我先跟您说说种植牙选择应该从哪几个方面考虑和对比,好不好?首先,我们要考虑……(患者上来就询问价格不是只在意价格,是没有人给他树立标准,这是非常好的机会,先给患者树立选择标准,患者才不会上来就问价格)”

患者倾听与思考中……

销冠医生:“您也不着急定下来,我们院长今天出诊,我们院长是……(塑造院长,让患者初步了解院长,期待)我看能不能趁空档让院长帮您做个检查。您放心,所有检查都是免费的,检查完给您出个方案,这样您再考虑,或者和家里商量也有个参考,您看呢(先让患者坐上牙椅检查,对医生进一步了解和认同,并且给患者留下空间,主动说不需要今天定,患者就不紧张,不会有心理压力)?”

患者:“行,我还得跟家里商量,今天肯定做不了。”

销冠医生:“咱们今天想做院长也做不了,院长得提前约,只能给您做个检查,出个方案,让您心里有数。”

患者:“好,谢谢!”

……

以上真实地还原了两种接诊方式,第一种接诊方式患者会回来种牙吗?不会,为什么不会?没有差异化,没有打动患者的点!第二种方式患者大概率会回来。我们的关注点不是医生说了什么,要关注他为什么这么说。

如何表述有很多方式,但是都围绕一个点,患者此时怎么想,他的心理状态是什么样的。很显然,第二种方式牢牢抓住了患者的心理。

在这里,擅长医患沟通的销冠医生具备的特质就是在面对患者的过程中,在润物细无声中搜集了信息,并且渗透了观念。对于患者的行为细节和需求偏好的表现都能准确捕捉到,并能立刻化为有效的客户应对策略,这是销冠医生的一个本质特征。

普通医生也会在服务客户的过程中接触到很多信息,但这些信息没有经过有效的处理,所以医生根本无法在纷乱的信息中找到科学的应对方式,结果机会就被浪费了。

事实上,通过有效的方式收集客户信息并进行梳理,从而了解患者,有针对性地给患者提供处置方案和沟通过程,是一种思维能力。这种思维能力是很多门诊销冠医生和普通医生的核心差距。

面对同样的患者,接触的信息相同的情况下,优秀医生能在与患者沟通的过程中有效挖掘患者的需求、捕捉患者的情绪变化和敏感点,并抓住时机采用合适的方式与患者沟通。而普通医生在接收信息后,没有分析患者的需求和行为细节的意识,即使看了优秀医生的方法,也不知道如何恰当地运用。只有把看不见的思维转变成看得见的可复制的标准化工具,才能让普通医生真正掌握这种能力,才能从根本上改善医患沟通问题。

两者思维差异有两个:

第一,是否思考。接诊患者的时候大脑是关闭的,每个患者来了我们都机械地接待,那些绩效差、复诊率低、患者的满意度低的医生大部分都是这个类型的医生。

第二,思考的方式对不对。是否思考是意愿问题,思考方式对不对才是能力问题。如果我们愿意这么做,好方法才有可能发挥效能。

我们知道了思维差异导致医患沟通能力的差异,如何让自己拥有这种思维呢?也就是我们想要的是销冠医生脑袋里那架“机器”,这就是医患沟通的底层逻辑。

不详

不详