昨天晚上,收到一封特殊的“信”。

一位咨询顾问,用微信给我发了一封长长的文字,让我不禁感慨。我曾经和很多人,说过很多话,但从来不知道,原来这样一段话能够对一个人产生这么大的影响。

他从一个家境贫寒的聪明“小孩儿”,成长为经历近百项目的企业咨询顾问,实属不易!

我的书读者不多,我相信它肯定会对读者产生过某种影响。但一个人因为读一本书而做出改变,重写了自己青春努力的方向,能成为这样一本书的作者,我何其荣幸!

虽然,他在信中把自己做出转变取得成绩归功于我,但事实上,这主要是因为他的努力和付出。

我很感激他的这封信,让我知道,我的工作除了能帮助企业成长之外,还有另外一个层面上的意义。

征得了这封信作者的同意,我把原文转发如下:

董老师,您好:

今年6月,因咨询项目碰见瓶颈,再次翻开您的《创变》,希望从中找到答案,却意外引发了对结识您以来这几年成长经历的回忆。

2017年春,22岁,我正值人生低谷。大学辍学,事业无果,前前后后多次辗转,干什么都没个长性,再加上身体问题,年纪轻轻就做了腰椎间盘突出手术,需要卧床休息长达半年时间。如果非要对这一年进行一个总结,没有比“迷茫无助”更加适合的了。

上天眷恋,让我有幸认识了您,从此正真意义上开启了命运的转折,而董坤老师您,就是开启我“命运”转折的那把“钥匙”。

面对我请教的问题,您给我耐心的解答。我明白,您的这段话,对于我意义非凡,所以将它保存至今。

“关于你的问题,我想和你简单说说,学习和阅历以及你所谓的认知障碍的事情,还有人的自信和谦虚之间的关系。

希望你可以看完之后,自己多做思考。想明白了就很好。

第一, 关于学习和突破认知障碍。

不管是在“得到”App上,还是在现实生活中,跟老师们学习,你要知道你学的是什么。

是老师们的知识?还是老师们的观点?

我个人认为,都不是。千万不要钻这个牛角尖,否则你会很痛苦。因为,老师们的观点,有的时候是“自相”和“互相”矛盾的。比如:伯凡老师的观点,可能和吴军老师就是完全相反的。

甚至伯凡老师今天说的和一个月之后说的,又是矛盾的。那么,既然如此,我们到底和老师们学的是什么呢?

四个字:认知带宽!

也就是,吸收每个人,每个大咖对于一件事情的不同看法。然后发现:“哎呀,这事儿还可以这么想?”、“那么想也对”、“这个观点还可以是这样的?”。

把这些思考角度储备在自己的认知库里。

当你在现实世界中遇到问题了,就会把这些观点,思考维度,结合你自身的感受和需求提取出来,解决问题。这个能力才是最重要的。

当然,做到这一点,也就突破了认知障碍,不断扩大自己的认知边界,增加自己的认知带宽。

第二,关于谦虚和自信。

谦虚是好事,但过分谦虚,就等于虚伪。

每个人都有自信的,你也是。认知水平暂时不高,没有关系。参考上述我所说的学习方法,你就知道,第一个阶段的学习只是把知识放在自己的知识库里面,供以后实际应用。应用和思考会不断地加强你的认知,不必担心。

要对自己有信心!

第三,谢谢你对咨询顾问这一行业有浓厚的兴趣。然后呢?你是就是有兴趣,还是打算做点什么事?还是有什么具体的想法?

这是你要自己思考的事情,想清楚就开始行动,而非仅仅停留在兴趣的层面上。

希望这番话能帮助你。

谢谢你,很高兴认识你。”

从您这里得知“认知带宽”这个概念,对于我而言无异于重生,激动的一夜未睡。对于未来,我要去往哪里,心里也有了定数。

这之后,对于知识的渴望和拓宽认知带宽的追求,让我励志于做一名“终生学习者”。

2017年,读书73本;2018年,读书56本;2019年,读书48本。这之前,我一年都很难读上一本好书。

事业上,因得益于不间断的学习,虽有坎坷却也稳步上升。我的学历低,但通过学习,实现了“曲线自救”的历程,从HRM、HRD、总裁助理一路升职,终于过渡到企业咨询顾问,开始接手咨询项目。

因为持续的学习,我对学习这件事本身,也算有了一些方法和心得。

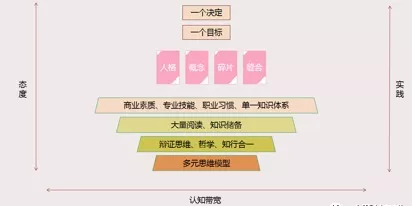

对于自己的学习方法,我做出了整理,图解如下:

第二次接触“认知带宽”这一概念是通过读您的新书《创变》。在整本书的序言中,您系统的讲解了“认知带宽”的概念和意义。

之前一直误导我的“学而无用论”,也因此被彻底打破。经历了两年的成长,现在再来重新审视自己,我才真正明白,“认知带宽”这一概念的导入,无疑是我后续认知大厦的根基。

对于我来说,这意味着我能够清晰的知道,今天学习的知识应该放在我脑海中的哪个位置,哪个模块;看同一问题的新角度,在未来的实践中,如何可以有效运用。

我更清晰地知道了:什么是事实,什么是观点,我也不再像个愤青一样看待问题都是非黑即白。

但是,这一切成长的根基,不过是—“认知带宽”四个字。

记得,2018年4月,我拿到了带有您亲笔签名的新书《创变》后,迫不及待地读了起来。

阅读过程中,不光记录了笔记,还做出了思维导图,拆解了这本书中每个章节的“概念”、“核心观点”、“模型”、“公式”等。

书读第一遍,我感觉很有收获,但是并没有我一开始所想象的那么大。因为当时,我对《创变》的定义,更多是一本关于创业的指导丛书,也是一本工具书。虽然读的很认真,但是说实话,那个时候,资历尚浅的我感觉懵懵懂懂的。

同时,当时身处三线城市,觉得创业和融资这些事情距离我过于遥远,也对此确实没有什么概念。

所以,书读一遍,便束之高阁。

2018年5月,我毅然决然的辞去了一份还算不错的工作,带着对于“咨询顾问”的向往,在一个新的城市,开启了追梦之旅—西安。

在西安,我加入了一家人力资源专业的企业咨询公司,并以咨询项目经理的角色,经历了几个项目。

起初的项目,让我感到巨大的压力。

一开始我对于人力资源的理解仅限于理论层面,这让我能够获得这份工作,但却不能游刃有余地完成它。

而后经过系统的学习及完整项目的落地实施,学会人力资源体系的各模块的搭建及实操;进而又发现,因为不懂项目管理,从而导致工作出现无法按期交付,不得已,我自学了项目管理及项目管理工具的使用;后来,在前后帮客户面试了几千人后,对于“人”本身和与人沟通的方式产生了兴趣,我又自学了诸如心理学、教练技术、生涯规划、人才发展、人才测评等等,不断扩大自己的认知带宽。

短短不到一年,硕果累累。

2018年11月初,得知母亲得了恶性淋巴瘤的消息。当天,我连夜返回兰州,开启了长达半年的陪母亲治病之旅。返程的路上,除了内心因母亲患病而深感煎熬之外,我也清楚地明白,自己的寻梦之旅,断了。

我和您说了这事,您告诉我:“坚持下去,生命不息,学习不止!” 这句简单的话,重燃了我的信心。

经历了长达半年的治疗后,随着母亲的病逐渐的好转,我的心态也逐渐的变得平和。我开始重新思考未来的道路,应对商业化不是特别高兰州市场,我应该何去何从。要么转行去做人力资源经理,要么继续坚持咨询路线,打入兰州市场。

兰州市场不同于西安,更不同于北上广深等一线城市,现代人力资源普及和企业对咨询业的认知,依然非常原始。面对普遍都是几十人的小微企业,如果要做咨询,我又应该何去何从?

这个过程中,我接到过一些小项目,也做成了一些小项目,但是总觉得缺点什么,或者说,又到了一个瓶颈。

这段时间里,我做过独立咨询顾问,也经历了一次短暂的创业。创业结果并不好,除了和合伙人用了几个月时间赔了50万以外,并没有任何的结果。

创业失败后,我反而没有了过往的浮躁。辩证来看,失败一次也是好事,不亏,让我明白了很多。

按照您写在书中的办法,我开始不断地对自己进行提问,“兰州市场到底是什么样?”、“兰州市场到底需要什么?”、“如果要做咨询顾问,我应该如何切入?”、“当下的我,缺乏什么能力?”、“人力资源专业,真的能够帮助到兰州企业吗?”、“中小企业的管理优势是什么?”、“中小企业如何才能发挥出天赋般的小的优势?”......

在几张白纸上,我总共对自己提出了四十个问题。

把所有的问题一一列举后,我才真正理解了什么是您说的-“迭代”。

向内挖掘,自我迭代,则是之后学习和工作的主旋律。改变思路后,终于明白,我为什么会感受到自己到了一个瓶颈。

我发现,过去学习的专业在成就我的同时,也同样成为了限制我自身进一步成长的瓶颈。

现在看来每一种专业,本质上,都是一种处理问题的思维方式。我开始意识到,我被自身的专业所驾驭了,我成为了工具的奴隶。

当你拿着专业理论,看什么都想往里套时,就如同“拿着锤子,看什么都是钉子”。这个时候,我开始调整心态,倒掉杯中的水,暂时忘记专业,把专业知识变为赋能,而非负能。

就这样时隔一年后,我又一次将原本束之高阁的《创变》翻开,重新拜读。而这次拜读,我是带着问题来的,我试着从中找到解决兰州中小企业问题的答案。

这次学习,不光是带着问题,随之改变的,还有学习的思路。一反常态,从过往一个科目一个科目的学习,变为了针对问题的课题式学习:通过一个一个的问题,不断进行推演,看看除了人力资源外,还有哪些要素对这个事情产生影响。

这个过程中,我不断提炼关键词,不断的再通过关键词进行推演,再归纳,再演绎,尽可能穷举,再不断删减优化。这个学习思路,来自李善友老师讲述归纳演绎法的思路和逻辑。

用这种学习方法,我再读您的《创变》中第五章关于实时反馈系统—企业仪表盘的论述时,越来越清晰。我开始思考,如何才能在中小型企业中真正实现并落地“实时反馈系统”。之前读到这里的时候,完全没有感觉。

生命绽放,在于不断地向内挖掘,向内探索,也在于不断积累沉淀所带来的量变引发的质变。

当我带着问题,更加系统地思考后,在白纸上写下了几个对“实时反馈系统”的建立存在影响的关键:“组织领导力”,“管理体系”,“执行管控”,“财务管理”,“数据分析”,“营销模式”,“团队”,“股权”。

此时,一张庞大的商业管理学科地图,如画卷展开般呈现于眼前。随之改变的是承载我认知带宽的容器。它一下子从“小杯子”变成了“大水壶”,让我看到了过往忽略了的许多东西,明白了《创变》一书背后的书写逻辑。

之后,我自学了“组织行为学”、“刘澜老师的领导力”、“管理架构师”、“scrum敏捷项目管理”、“基础会计”、“管理会计”,学会了测算“盈亏平衡点”以及盈亏平衡点后续的一系列衍生的应用,诸如“年度规划”、“人力资源规划”、“薪酬设计”、“目标制定及分解”、“中小实体企业营销”以及简单的“股权”等等。

以点带面,见微知著。

前两天和您聊天,您说,这个模型叫做“算法细化—在大框架下,构建无穷细节”。

我对于自己未来的发展方向,从来没有像现在这么清晰。

我清楚的知道,只要按照这个思路,一直学习下去,一直研究下去,终有一天我会取得成功的。

当然,最美的是这个过程,我热爱这项事业。

关于未来的定位,因为出不了兰州(需要照顾母亲),虽然未免发展空间小了,但是只要能做到,“比我专业的没我全面,比我全面的没我专业,既比我专业又比我全面的,没有我了解兰州市场”,我就能形成属于自己的竞争力。

除了上述收获,在思维方式上,我也升级了自己的认知。我将过去的专业,放进个人能力体系的“脚手架”仓库中去。

在未来,也将会把学到的每一个专业和技能,都放进这个仓库中去。然后,秉持知行合一的理念,通过不断地实践,去印证,去夯实,去沉淀,迭代这些工具。

最终做到驾驭工具,而非被工具所驾驭。

就像“时空角”的定义一样,“一件东西,究竟有没有价值,取决于它存在的空间,时间,切入的角度”。而我所需要做的,就是不断地在“算法细化”的道路上,进行历练,并将获取到的武器放到知识“脚手架”的仓库里,然后在合适的“时空角”出现时,把它们取出来,用以解决难题。

在此,再一次感谢董老师对于我的启蒙,对于我的指引和一路的帮助。而我也将以您为榜样,努力成为一名智者,通过提供咨询服务的方式,帮助到更多的企业。哪怕路还很长。

生命不息,学习不止。

2019年12月9日星期一

罗煜轩

董坤

董坤