(1)BLM框架经历了以下几个发展阶段:

1997年,华为公司成立十年。从这一年起,华为开始认真考察并学习西方的先进管理,同时不断与西方管理咨询公司合作进行管理变革,其中最引人注目的是引入IBM的IPD(集成产品开发)。IPD项目的成功实施对于华为意义重大,不仅极大提升了华为的研发能力,对战略体系、营销体系、预算体系等的效率提升都有较大的促进作用,是华为从“优秀到卓越”的关键节点,是华为组织能力提升的一个标志。IPD的引入源于华为公司高层的一次美国之行。1997年末,任正非带领高管团队访问美国,IBM等领先公司高效的研发效率让参访人员大受震撼,于是,华为决定引入IBM先进管理体系。1998年10月底,70多位IBM顾问抵达华为深圳总部,开始部署为期三年的IPD咨询项目,从此开启了华为向西方系统学习的历程,至今仍未停歇。

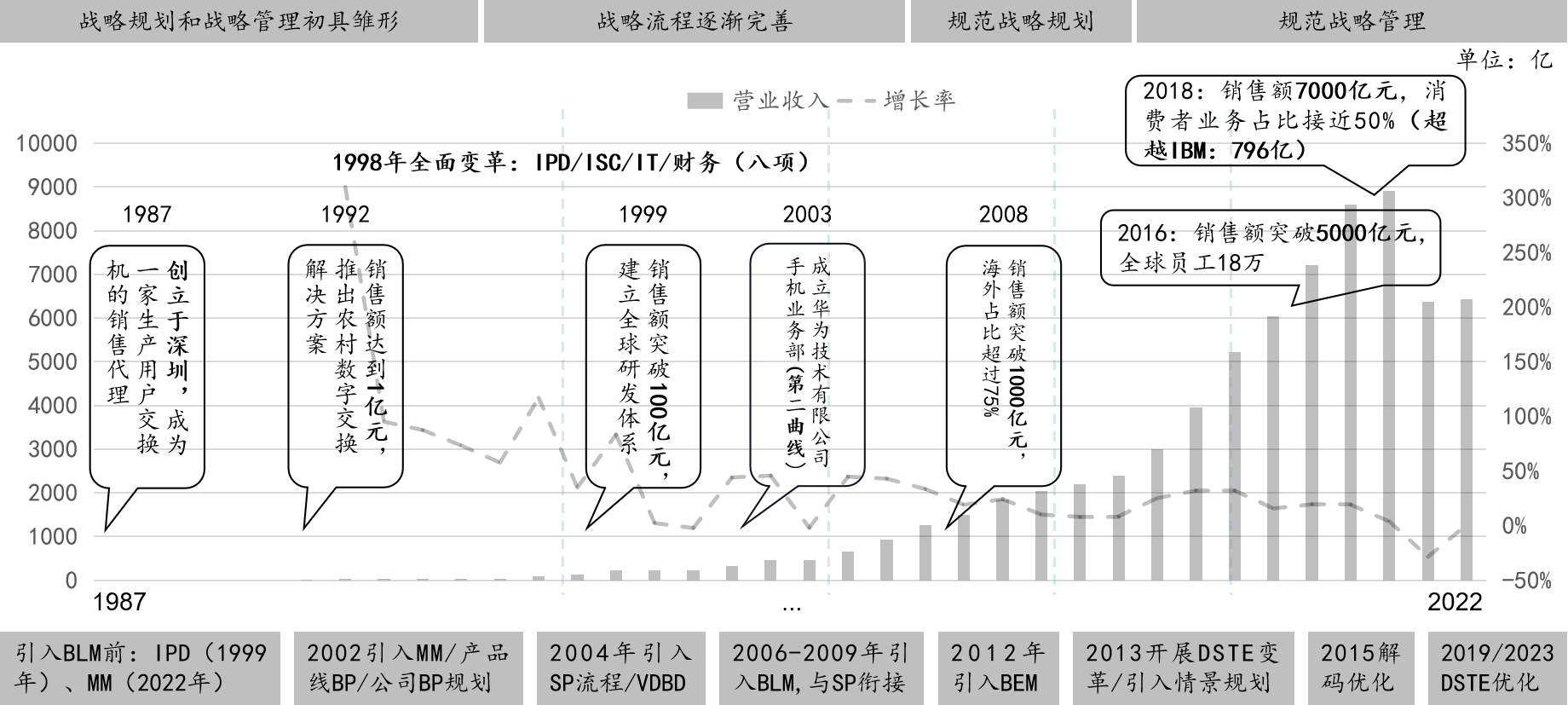

图1-2是历年来华为引入西方战略管理工具的历程,这一历程清楚的显示了华为包括战略管理体系在内的管理体系建设不是一蹴而就的。

图1-2 华为引入西方战略管理工具的主要历程

BLM框架是IBM根据自身发展要求而开发应用的,后来由华为及其他企业继承、发扬光大使用至今,包括海尔、新奥、OPPO、传音、艾比森、德赛西威、小熊等都不同程度地应用该框架,作为战略管理的工具。在《IBM的动态能力:推动战略付诸行动》1一文中,BLM框架的整合者之一、哈佛大学教授迈克尔·塔什曼记录了当时的情形。1999年IBM面临较大的困境,郭士纳在办公室对负责战略的副总裁哈雷尔德大发雷霆,认为做的战略规划报告是一堆废纸。在讨论了IBM战略流程的弱点之后,2003年郭士纳安排哈雷尔德联手迈克尔·塔什曼教授等人对战略规划进行重大变革,并形成了BLM。

值得一提的是,华为公司的各项组织学习与变革——BLM、ISC(集成供应链)、IFS(集成财经服务)等,都能够始终如一地坚持“理论联系实际”,这和普遍的、深入的组织认同息息相关。

鲜为人知的是,BLM(笔者称之为“业务领导力模型”,原因在3.3.1节中进一步解释)并非IBM的“真正原创”,BLM框架十一个模块中的“战略意图”来自哈默和普拉哈拉德的同名文章《战略意图》,“创新焦点”受到麦肯锡《增长炼金术》的启发,“业务设计”来自亚德里安·斯莱沃斯基的《发现利润区》,而BLM框架“组织设计”部分则直接来自迈克尔·塔什曼的“组织一致性框架”。因此,这里需要了解BLM框架背后的两个理论,这是构成BLM框架的渊源。

①理论渊源之一——BLM框架核心要素并非IBM完全原创,而是来源于战略管理领域和组织行为学领域中两个著名模型,第一个模型(价值转移与业务设计)与《价值转移——竞争前的战略思考》(1996年)《发现利润区》(1998年)、《利润模式》(1999年)及《价值网——打破供应链、挖掘隐利润》(2000年)这四本书有关,前3本的作者是亚德里安·斯莱沃斯基,是美世在咨询的副总裁,第4本的作者是大卫·波维特,他是亚德里安的同事。

以上三本书是递进的关系,但是上述思路更早来自德鲁克。德鲁克在《组织生存力》中曾经提出过五个最基本且最重要的问题:1、我们的使命是什么?2、我们的顾客是谁?3、我们的顾客重视什么?4、我们追求的成果是什么?5、我们的计划是什么?

②理论渊源之二——组织的一致性模型(迈克尔·塔什曼与奥赖利三世)

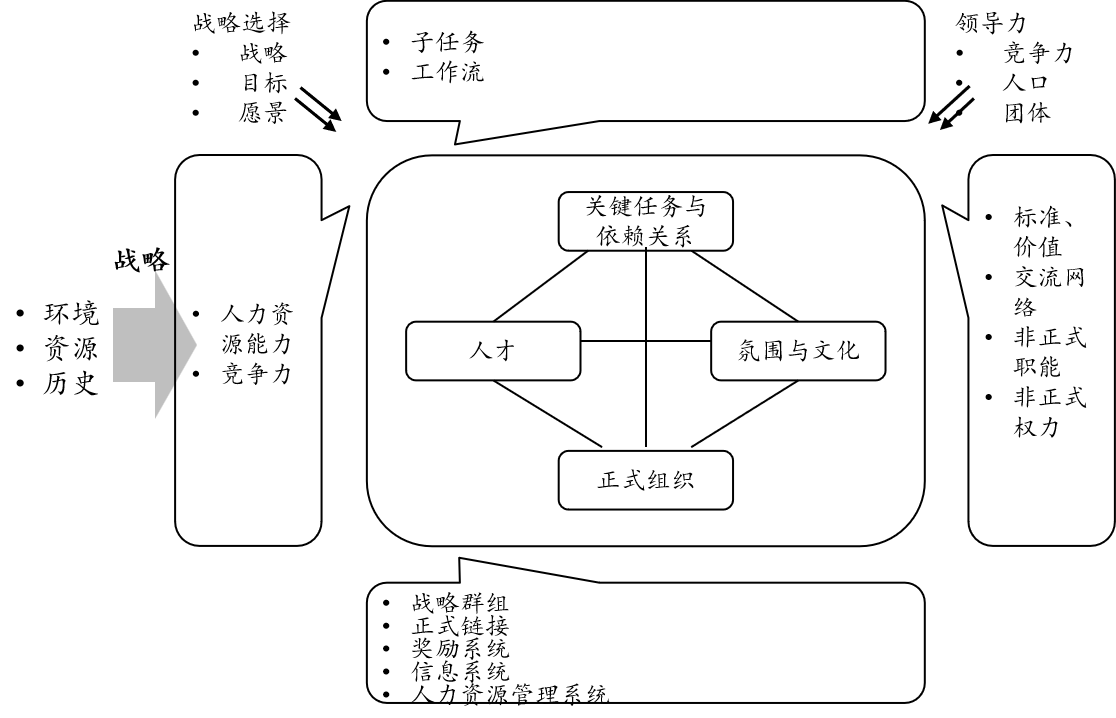

1980年迈克尔·塔什曼在《组织行为诊断模型》2一文中提出了“组织一致性原理”(如图1-3所示)。迈克尔·塔什曼认为,在企业战略确定之后,组织在关键任务、正式组织、人才、氛围与文化这四大构件之间保持一致性(图1)。

图1-3 “组织的一致性模型”

总的来说,BLM框架的主要概念出现在现代战略理论形成的不同时期,迈克尔·塔什曼大约在2007年集大成将其进行了整合,形成了战略规划模型——BLM,具体如表1-1所示。也就是说,华为花费3000万元引入的BLM框架,背后站着安索夫、普拉哈拉德、亚德里安、卡普兰、迈克尔·塔什曼等战略大师。表1-1汇总了BLM框架主要概念来源,虽然略显枯燥,但是笔者建议读者不妨经常回顾,一定能加深对BLM框架乃至对战略的理解。

表1-1 BLM框架主要概念来源

BLM框架是基于扎实理论,也是源于实践的;同时框架历年以来的演变历程,也值得我们关注,这对于我们深刻理解这个框架有很大的帮助,以下是不同时期BLM框架的构成。“价值观”模块成为BLM框架一部分的具体时间虽然难以考证,但是与IBM历来高度重视价值观有莫大的关系。IBM在百年发展历程中每次转型的背后都有价值观的转型,并匹配相应的管理体系支撑使价值观能够深入人心;在2003年IBM甚至在全球举行了一次在线价值观大讨论,并最终确定“创新为要、成就客户、诚信负责”为IBM新的核心价值观。

*案例分析:杰克·韦尔奇与伊梅尔特对GE的组织设计

“组织一致性框架”的输入是战略,当危机到来必须调整战略时,“组织一致性框架”的四个构建必须和战略保持一致。接下来,我们从组织一致性原理角度,一起回顾GE历史上三位重要的CEO在面对风险时的处理方式及其后果,从而进一步思考如何构建组织的危机领导力。

1、重振雄风:杰克·韦尔奇时代(1981-2001)

1981年当杰克·韦尔奇就任CE史上第八任CEO的时候,他面临的情况并不乐观:20世纪80年代,正是日本制造业横扫全球的时期。尽管GE看起来依然强大,但是日本制造业对包括GE在内的“美国制造”的挑战已经越来越明显,GE不少业务已经不再具有核心竞争力。当然很多人浑然不觉GE正处于一场危机之中,但是杰克·韦尔奇的危机感知能力很强,对形势洞察能力一流,他在《杰克·韦尔奇自传》中写道:“那个时候,整个公司没有内外没有一个人能感觉到危机的到来。当时,来自亚洲的威胁已经存在很多年了,美国的市场被一个一个地蚕食掉:收音机、照相机、电视机、钢铁、轮船,最后是汽车。”在对市场环境进行深入洞察之后,杰克·韦尔奇提出深受德鲁克影响的“数一数二”战略,成为GE应对危机的基本思路之一。杰克·韦尔奇认为如果GE在一个行业不能保持领先,那么就要退出。值得一提的是,在强大的“日本制造”使美国人备受压力的同时,战略研究人员在研究企业竞争优势时也得到了启发,研究视角从企业外部视角转向了企业内部视角,由此诞生了战略管理史上与产业基础理论旗鼓相当的另一个重要学派——资源基础理论。

在“数一数二”战略思想的指导下,“整顿、出售或者关闭”成为GE最重要的行动计划。杰克·韦尔奇把当时GE的42个战略经营单位分为成三类:核心生产、技术以及服务,凡是不属于这三类的业务,悉数出售。在该战略实施的两年里,GE出售了71项业务和生产线,其中包括空调业务、矿产业务乃至对美国人民生活息息相关的家电业务,这些业务的出售使GE回笼5亿多美元的资金;与此同时,为了强化优势行业,GE又完成了118项投资,包括收购兼并、建立合资企业以及参与投资。

在意识到危机并及时调整战略之后,杰克·韦尔奇没有停止改革的步伐,他继续对组织、人力、文化等方面作大刀阔斧地整顿。在他的锐意改革下,5年时间大约四分之一的员工离开了GE,总数达到了11.8万人,由于改革动作较大,“中子弹杰克”的称呼由此而来。在杰克·韦尔奇的主导下,配合战略转型的组织、人力、文化改革在GE逐步推进。

在组织上,杰克·韦尔奇倡导“无边界组织”。尽管经历多次瘦身,GE仍然是一个多元化的集团企业,机构臃肿、层级过多、灵活性低、气息官僚等大企业也体现在GE上。因为在实施“群策群力”计划之后,杰克·韦尔奇邀请戴维·尤里奇等人来改造GE。在杰克·韦尔奇的设想中,无边界公司应该将各个职能部门之间的障碍全部消除,工程、生产、营销以及其他部门之间能够自由流通,完全透明;也就是说,一个无边界公司将把企业外部的围墙推倒,让供应商和用户成为一个单一过程的组成部分,同时推倒那些不易看见的种族和性别藩篱。这些实践最后总结在全球人力资源大师戴维·尤里奇的畅销书《无边界组织》中。

在人力上,杰克·韦尔奇提出对全球企业界影响深远的“活力曲线”理论。杰克·韦尔奇的“活力曲线”把人分为A、B和C类三类,即把GE所有的高层管理人员进行分类排序,区分出最好的20%,中间的70%以及最差的10%。在具体实施上,活力曲线与奖励机制(调整工资、分发股票期权以及增加更多的职务晋升机会)相关联,例如A类员工得到的奖励是B类的两三倍。很多企业的绩效管理实践都从“活力曲线”理论中得到启发,包括华为、阿里巴巴海尔、联想、美的等,其绩效管理系统或多或少都受到“活力曲线”的影响。

在文化上,杰克·韦尔奇通过在GE实施“群策群力”计划来建立学习型文化。杰克·韦尔奇希望“群策群力”计划,帮助发掘员工智慧,从而克服官僚主义(这一实践在戴维·尤里奇的《通用电气群策群力》一书中有集中体现)。实际上,杰克·韦尔奇极为重视企业文化建设工作,对重塑GE文化可谓不遗余力,在《自传》中相当篇幅都是和企业文化相干。

在杰克·韦尔奇的强势推动下,GE走出危机并从此进入新的发展阶段。在韦尔奇担任CEO期间,GE的股价上涨接近28倍,在杰克·韦尔奇即将退任的2000年GE以5940亿美元成为美国市值最高的公司。值得一提的是韦尔奇的“产融结合”战略,杰克·发现金融业务的战略机会,在他任内GE涉及的金融领域由最初的消费贷款逐渐扩展到汽车租赁、房地产投资甚至于私人信用卡领域。1980年GE金融服务集团仅拥有10家企业,资产110亿美元,而到了韦尔奇退休的2001年,GE金融已经拥有48个国家中的24家企业和3700亿美元资产。

然而,此一时彼一时,被杰克·韦尔奇视为“新的增长发动机”的GE金融业务,日后成为GE陷入新危机的根源。

2、被迫转型:杰夫·伊梅尔特时代(2001-2017)

2001年,韦尔奇亲自挑选的继任者杰弗里·伊梅尔特成为GE的董事长兼CEO。然而,从2001年到2017年,杰弗里·伊梅尔特在他的16年任期内,GE在资本市场上的表现并不佳,名列道琼斯指数全部成分股排名倒数第一。当然,不能否认金融风暴是重要的客观因素。2008年金融危机爆发,不少金融公司应声而倒,作为一家金融程度相当高的“准金融集团”,GE也难以独善其身,受到很大的冲击。

但是客观来说,伊梅尔特不仅将过度金融化带来的负面影响降到了最低,而且还让GE强化了自身在工业领域的竞争优势,尤其是GE的“数字化转型”,这些成绩伊梅尔特功不可没。那么,伊梅尔特做对了什么,让他化解了这场比当年杰克·韦尔奇经历的更大的危机?

在战略上,杰弗里·伊梅尔特做了两个重大调整。首先是剥离金融业务以及其他非核心业务。杰弗里·伊梅尔特剥离了数十亿美元的贷款和房地产,并出售了NBC环球、GE塑料,GE水处理和GE家电等非核心业务。在杰夫·伊梅尔特的强力推动下,GE金融业务占比持续下降,最低的时候对GE的营收贡献不足9%;杰夫·伊梅尔特的“回归核心”战略取得明显效果,GE核心业务之一——航空业务营收翻了三倍,医疗、电力和交通等板块也实现了两到三倍的业绩增长。2016年,GE在工业制造领域的收入达到174亿美元,约是2000年的三倍。

其次,宣布重返制造业,但是,并非简单的回归,而是拥抱互联网,将着力点放在“工业互联网”上。这是GE战略的重大调整,相关举措也迅速出台:2012年GE提出工业互联网的概念,2013年GE投资PaaS(平台即服务)厂商,随后开发工业互联网平台Predix;2014年Predix宣布开源开放;2015年GE推出Predix 2.0,推出开发者平台Predix.io,同年GE整合软件和IT资产,成立数字部门GE digital(GE数字)。

在战略清晰之后,杰夫·伊梅尔特和他的前任杰克·韦尔奇一样,也在组织架构、人力、文化做了全面的变革。

在组织上,杰夫·伊梅尔特继续优化“无边界组织”,克服公司规模和效率的矛盾,使GE不但具有大型企业的力量,也具有小型公司的效率、灵活度和自信;同时打击官僚主义,激发管理者和员工的热情。当然,在组织架构上最大的变化是GE Digital的独立。2011年GE为了自主开发大数据分析以及人工智能相关的软件系统,在加州圣拉蒙建立了全球软件研发中心,后来这个研发中心在2015年扩建为GE Digital事业部。2016年,GE Digital在拉斯维加斯召开了软件开发者大会,向转型平台公司迈出了关键的一步。如今,Predix的合作伙伴已经达到了400家,其中包括微软、英特尔、思科等IT巨头以及印度塔塔、法国凯捷、日本NEC等IT系统集成商。

在人力上,为了配合“回归制造业”的战略,GE放弃使用了三十年并引以为豪的“活力曲线”以及比“活力曲线”更为严格的“九宫格”(从“绩效”和“价值观”两个方面对员工进行评价,分为九个等级),取而代之的是一套称之为“PD@GE(Performance Development at GE,GE绩效发展)”的全新绩效管理系统。GE的绩效管理从以前的“打分、排名和惩罚”变成了“对话、激励和员工发展”,后来进一步发展成为OKR(目标及关键成果)绩效管理方法。GE从“活力曲线”和“九宫格”到“PD@GE”,背后是GE从上级对下级评价、分类变成上级对下级指导、启发的绩效管理哲学变化。

在文化上,杰夫·伊梅尔特力图把GE从一家“大企业”变成“创业企业”,他向硅谷明星企业学习,把精益创业方法论、设计思考、敏捷开发引入GE。因此,从2012年到2017年GE的文化、氛围和价值观发生了巨大的变化,比如提出了“唯客户,定成败;求精益,拼速度;学以衡,善应变;敢授权,顾激励;闯未知,展佳绩”。GE从一家以“六西格玛”为导向、不允许出错的企业(当然,“不允许犯错”也是由GE的业务所决定,例如航空发动机、医疗器械不能因为品质问题而出现丝毫错误)变成一家“容许失败”的企业,是巨大的变化。杰夫·伊梅尔特认为,要实现数字化变革,就必须改变传统的企业文化,把失败当成可以接受的事情。

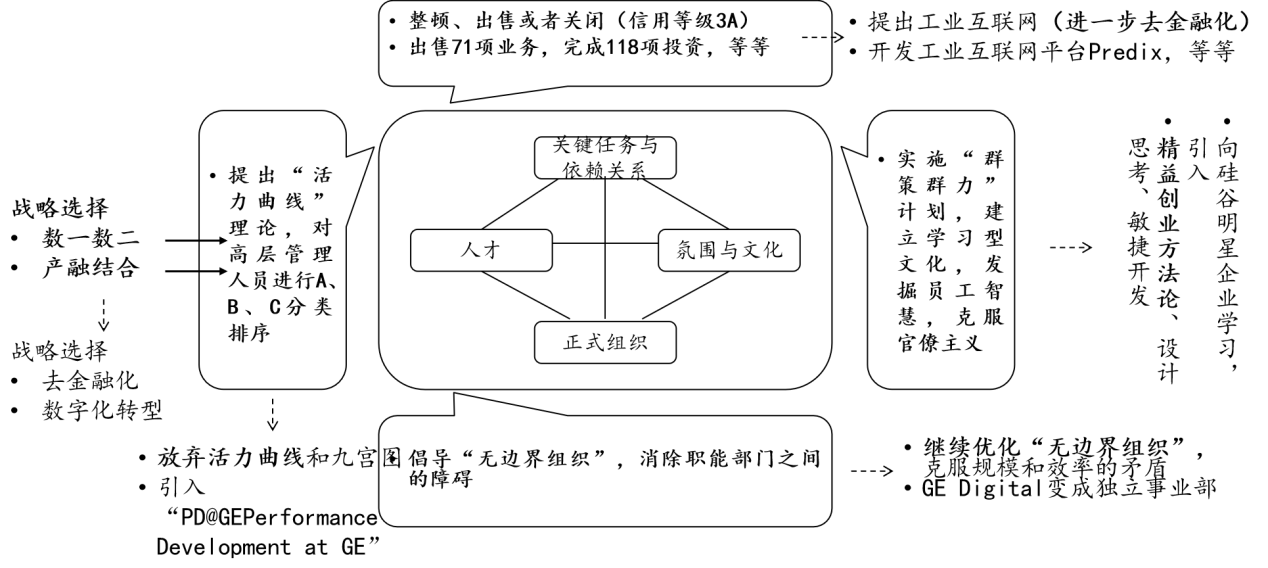

韦尔奇时代和伊梅尔特时代GE都保持了组织一致性,可以用图1-4表示:

图1-4 韦尔奇时代(粗体显示)和伊梅尔特时代GE的组织一致性

2017年6月,执掌公司16年的CEO杰夫·伊梅尔特辞职,公司股价再度大幅下跌。但是,坦率地说,如果没有杰夫·伊梅尔特的诸多变革措施,GE或许衰落得更快。

3、力挽狂澜:约翰·弗兰纳里(2017-2018)

2017年8月,约翰·弗兰纳里成为GE新一任的CEO(杰夫·伊梅尔特依然继续担任董事长)。面对糟糕的资本市场表现以及诸多棘手问题,约翰·弗兰纳计划重置并调整公司的许多业务部门,将公司未来重心放在电力、航空和医疗三大核心业务,同时退出运输和照明等标志性业务。然而,成效并不大,不到一年,2018年6月19日普尔道琼斯指数宣布GE将于2018年6月26日被移出道琼斯工业指数。约翰·弗兰纳里本人也被取代,2018年10月,GE历史上的第十任CEO弗兰纳里在上任仅16个月后就被解雇,GE任命劳伦斯·卡尔普为新的董事长兼CEO。

是什么原因使约翰·弗兰纳成为GE历史上的“短命CEO”呢?与两位前任相比,约翰·弗兰纳做错了什么?

约翰·弗兰纳任职时间很短,我们难以梳理出他任期内在组织、人力和文化方面的布局以及取得的成就或失败。但是,可以看出,战略出了问题,约翰·弗兰纳里上任之初即启动了一系列瘦身计划,并将2018年称为“重启之年”。2017年11月13日弗兰纳里在投资者大会上发言时表示:“GE未来将会进行总额超过200亿美元的资产和业务剥离,包括运输、工业解决方案、电流和照明以及若干中小业务板块。”随后,GE又宣布未来将聚焦航空、发电和可再生能源三大领域,这些都是GE进一步“回归核心”的举措。然而,上述战略转型已经跟不上环境的巨变,约翰·弗兰纳缺乏像韦尔奇和伊梅尔特那样的战略领导力,看不清产业变迁的趋势,正如2018年GE被移出道琼斯工业指数之时,道琼斯指数董事经理大卫·布利泽说的:美国经济已经发生巨变,消费、金融、医疗和科技公司占据经济主导,而曾经重要的工业公司地位相对下滑。

不详

不详