民国初期的四川袍哥侯少煊写有《广汉匪世界时期的军军匪匪》一文,里面讲述了一个故事,非常清晰地阐述了如何通过博弈产生新规则。

四川广汉位于从成都通往绵阳、汉中的交通要道,那条通道叫川陕大道。川陕两省贸易往来多经此路,所以商旅往来,素极频繁。

但自1913年始,因袍哥为患,时通时阻,1917年以后,袍哥猖獗,此路几乎经常不通。袍哥猖獗到什么程度?不但商旅通过需要绕道,或者托付有力量的袍哥出名片信件交涉,即使小部军队通过,也要如此,否则就要挨打被吃。

商旅们不傻,也会算账,后来宁愿多走几百里路也要绕过广汉。广汉的匪首们傻了,经过自我反思认识到,打劫打到道路无人通行,这是自绝财路,这是竭泽而渔!于是各路袍哥头目召开联席会议,开了几天几夜,最后歃血为盟,出台了一个办法:由他们分段各收保险费,让行人持他们的路票通行。具体细则也都做了规定,比如一挑盐收取保险费五角,一个包袱客收取一元,布贩、丝贩看货议费,多者百元,少者几元。后来,路上商旅又逐渐多了起来。

这实际讲的是商旅与土匪博弈的故事。土匪打劫商旅,土匪得利,商旅血本无归。当商旅意识到走这条路几乎不可避免要遭打劫的时候,他们选择绕过这条道多走几百里,或者干脆弃商不干了,这样失去了“猎物”的土匪利益又受损了。经过利害计算,他们认为必须改变这种情况,于是出台了新的游戏规则,就是对商旅收取保护费。商旅得悉新规则后,经过利害计算,认为缴纳的通行费比多绕几百里的山路还是要划算,比不做生意了更划算。于是商旅们认可了新规则,川陕大道渐渐有人走了,土匪也有了一笔稳定的收入。川陕大道又恢复了生机和活力。

这个过程可以描述为,经过反复的博弈与利害计算,最终形成了各方都能接受的新规则。在新规则保障下,开创了一个稳定、可持续的川陕大道新局面。

特别要强调的是,新规则并非土匪方单方面“制定”的,而是各路土匪和商旅共同“制定”的。为什么这么讲?虽然商旅没有派代表参加土匪们的联席会议,但实际上他们以用脚投票的方式表达了自己的意见。

在上述案例中,土匪与商旅达成的新规则是双方博弈的一个纳什均衡点。如果土匪坚持抢劫或“过路费”收的过高,商旅就会放弃从川陕过路,导致双方都得不偿失的结果;如果不管土匪开出什么条件,商旅都不为所动,也会导致双方都得不偿失。正是双方都不想见到两不相得的局面,所以就相互妥协,最终达成了一个双方都能接受的方案(规则)。

换一个角度看,一套规则具有可行性的最好体现,就是它暗合了博弈各方的力量对比,且不论它的科学性、合理性,但在现实中它确是具有生存能力的。要让规则具有生命力,规则制定就要寻找各方博弈力量的均衡点。当规则制定者根本就无力去改变背后的博弈力量对比时,这个规则一定就不能奏效,成为一个摆设。换言之,很多组织的管理者出台一些规则往往脱离现实博弈态势,导致不能落地;如果一定要让它落地,背后的关键因素还是要继续博弈,把各方博弈力量的对比态势推进到适合这个规则生存的状态。

《墨子》与《战国策》两本书都讲过一个“楚王好细腰”的故事,说楚灵王喜好细腰,不仅是美女的细腰,还有士大夫的细腰。朝中大臣为讨他欢心,纷纷每天只吃一顿饭,以节食手段来保持身材。另外,还有“物疗”瘦身法,就是每天早上起床时,深吸一口气,然后紧紧扎住腰带(这个原理有点像旧时女人以裹脚方法长成“三寸金莲”)。时间长了,楚国满朝大臣脸色都黑黄黑黄的。

《墨子》还讲了一个“晋文公好恶衣”的故事,说从前晋文公喜欢士人穿不好的衣服,所以文公的臣下都穿着母羊皮缝制的破裘,围着牛皮带来挂佩剑,头戴熟绢做的帽子。这身打扮进可以参见君上,出可以往来朝廷,非常时尚。正所谓“上有所好,下必从之”。

在一个组织中,领导者的言行好恶,某种意义上都是在立规则,且这事防不胜防,往往由不得领导者自身。理性、冷静的领导者会留意到这一点,并有意识地做出好的示范与引导,以期培养好的风气。更多的领导者则是陷入私欲,浑然享受其中,不明不觉中,已经造就很多对组织负能量的规则,带坏了风气。有时我想,这类事情发生在国企领导者身上,还能理解,发生在民企老板身上,则何其蠢也!

好的垂范其本质是在申明好的规则,坏的垂范其本质是在申明坏的规则。

有些看起来好像完全是组织领导者人为设计的规则,实质上也没有脱离博弈产生规则这一规律。人为设计规则的“假象”后面,至少隐含了两种相关的博弈。第一种博弈是规则制定者获取规则制定权的博弈。比如,历史上每个新王朝建立会改弦更张,大面积做出制度更新,之所以可以这么做,是因为赢得了政权逐鹿的大博弈。而在现代企业中,规则制定权一般是基于法理,即组织理论之父马克思韦伯所言的法定权力。第二种博弈是发生在新规则落地的过程中。规则落地过程就是博弈过程,规则能够落地就代表着新规则推动者赢得了博弈;规则不能够落地,就意味着新规则推动者输掉了博弈。

总言之,规则是博弈的产物,潜规则一般表现为直接的博弈产物,明规则不一定表现为直接的博弈产物,有可能是间接的博弈产物。

相对于明规则,潜规则往往普遍具有更强的生命力。尽管很多潜规则是不道德的、非正义的、有悖组织整体意志的,但不得不承认,它在其特定环境中,往往比很多明规则更有现实性、有更强的支配力。其实,潜规则不需要组织关注和认可即可自行生长的特性,可以给规则设计者们很好的启示,那就是规则要落实,不能过于理想化(超出客观条件),要尊重人性、尊重现实,以引导为主,以强制为辅,该妥协处要妥协。如果能拿捏好这个度,新规则的设计和推行会无往而不利。

在管理中,功用上应坚持明规则与潜规则的体用之分、本末之分。即使有相对完善的明规则,把一个组织机体方方面面的要求都用明规则呈现出来,几乎是不可能的任务,潜规则总有其存在的空间。所以,管理要做的是让明规则保持“主角地位”“主轴地位”“统治地位”,抑制对组织不利的潜规则,引导对组织有利的潜规则作为明规则的补充。

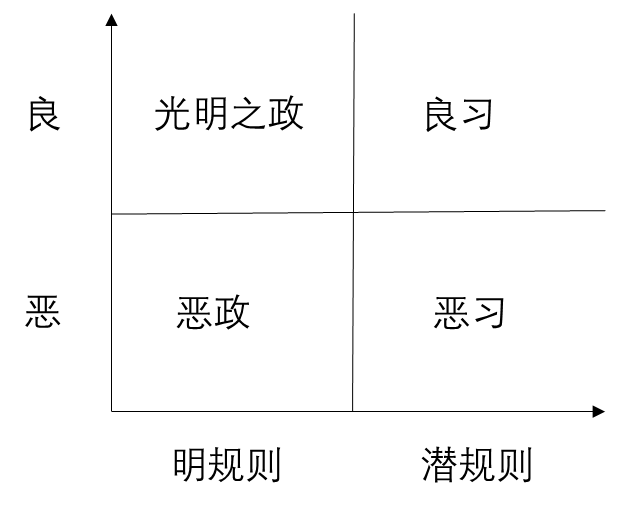

从善恶角度统一看待明规则与潜规则,可以得到一个四象限:

图11-1

明规则可以称之为“政”,潜规则可以称之为“习”。对组织整体利益有利的明规则可以称之为“光明之政”,伤害组织利益的明规则可以称之为“恶政”;对组织利益有贡献的潜规则可以称之为“良习”,伤害或侵蚀组织利益的潜规则可称之为“恶习”。

王春强

王春强