学佛本来是好事,但执迷于因果报应的功利追求,就会把拜佛变成行贿。

关于做学问,关于读书治学的心态和方法,曾国藩有他自己的见解,可以供我们参考。

首先,曾国藩对佛教的态度很有意思。这一点供我们学佛的人参考。曾国藩对佛教很看不上。他不是反对佛教本身,而是反对其中的迷信报应之说。曾国藩认为,佛家最不好的就是说因果祸福。“为善获报之说,深中于人心,牢固而不可破。”这一点非常关键,导致人学佛不是为了向善,而是为了得报,这就把行善变成了交易。读书人刚刚学了几个字,刚开始学会说人话了,就期望得到科第仕禄之报。才读了几本书,就想成名天下,得到远近赞誉。写了几篇文章,墨汁未干就希望得到名人力荐,盼望着洛阳纸贵。甚至迫不及待,盼望着“朝耕而暮获,一施而十报”。做善事就像给人放贷,一心打着利息主意。

应该说,曾国藩这种观点,对我们是一种警示。我们不反对大家信佛,但是信佛目的是使你的心更纯净,使你的念更正派,而不是说谋求能不能得到好报。但中国人经常是曾国藩批评的那样。不光是佛教,包括中国的其他神灵也是。人们对神的态度不是尊敬,而是贿赂。进庙上香,给香火钱,实际是给神行贿,不管他是佛,是仙,还是别的神灵,都求回报。有时候,连求神的人自己都不放心,觉得这个贿赂有时候也靠不住,于是,把贿赂变成期货,许个愿。菩萨保佑,你让我孩子今年考上个一本。考上了我来给你还愿,考不上我可就骂人了。曾国藩强调,这种心态对学问没有好处。曾国藩特别反对佛教,是从这个角度反对的。

其次,在学习中如何把底子铺厚实,曾国藩也有说法。他以经商为例,假定有三个商家,一个小商贩,本小利微,跟人做生意的时候就会锱铢必较,有一百铜钱的欠账都会睡不安稳,一分一厘地跟你讲价钱。而货积如山的大商户,动辄千金往来,则一百个大钱的账务根本就不操心不计较。真正的富商大贾,黄金百万,不要说上百个铜钱,就是上百贯钱财、上百两银子,也压根儿不往眼里搁。为什么呢?家业大,就不计其小。做学问要往大处着眼,而不能仅仅着眼于小处,要把学问做大,就必须把基础打牢实。不是广博,而是厚实。厚实坚固,才能在上面有更大的发展。

最后,曾国藩强调,做学问千万别追求名利,别被名所困,为利所扰。你的忧、乐是什么?你的愁苦,或者高兴、喜悦是什么带来的?曾国藩对君子的忧乐解释说:古代的君子也有忧,也有乐。他忧的是自己为人不正派啊,或者是沾染恶习啊,担心的是自己不能明道啊。孔子也有这个话:“朝闻道,夕死可矣。”所以君子乐的是“居易以俟命,下学而上达,仰不愧而俯不怍”。他们担心的不是自己的利益,而是担心自己的修身和人格,担心践行的道义。所以,千万不要为谋名谋利来学习。曾国藩说,他列的三十二人中,从周文王到王念孙,都有君子之忧和君子之乐。其中庄周、司马迁、柳宗元三个人,由于不遇,所以有些牢骚。这是不值得学的。他们的文章可学,但是牢骚不可学。曾国藩强调的是,治学读书要读无用之书,做无名之人,只求自己充实,不管他人的看法。这是曾国藩主张的做学问的基本心态。当然,曾国藩自己在很大程度上做到了这一点。有时候他虽然不能完全做到,但是一直向着这个方向去努力。

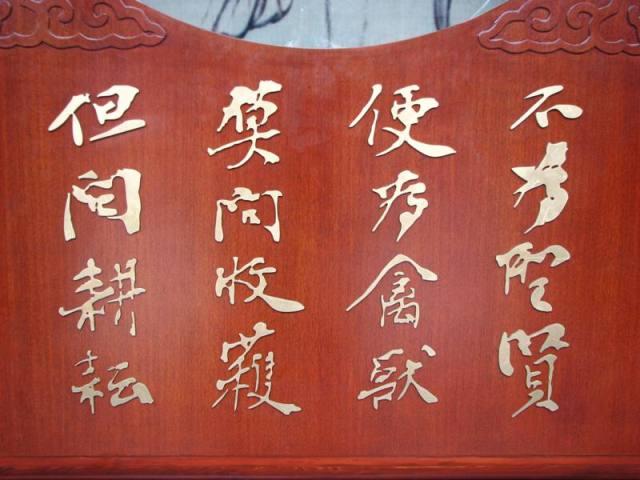

曾国藩对治学和读书,有他的总结和概括。我们用曾国藩的一个座右铭,作为对这个讲座的一个概括。这个座右铭和曾国藩读书的态度是紧密相关的。他在咸丰元年七月二十七日给自己写的,摆在桌子旁边,现在存放在曾国藩纪念馆。这四句话是:“不为圣贤,便为禽兽,莫问收获,但问耕耘。”曾国藩要求,人应该抱着这么一个态度去求学读书,而他自己也确实在很大程度上实践了这一点。

如果你了解曾国藩的话,就会发现,他在处理天津教案的时候,完全是把自己的名声搁在旁边,不考虑别的,就是考虑如何有利于国家和苍生,如何能够做到问心无愧,当一个正人君子,而不在乎社会上的评价和毁誉,也不考虑有无回报。曾国藩在这一点上,值得我们参照。

图7:曾国藩的座右铭

刘文瑞

刘文瑞