新时代管理管理理念:从管控到激活,再到赋能

上文我们讲过,整装获客的本质是服务质量。那么,整装公司要打造的团队就是一支内心具有深层次服务理念的团队。

说到服务,海底捞这个以服务体验取胜的团队不得不让我们再一次关注。

2017年收入106亿,服务103百万客人,员工5万,总门店数量达到320家。

在火锅品类排名第一,中餐排名第一,而且仍在保持高增长。

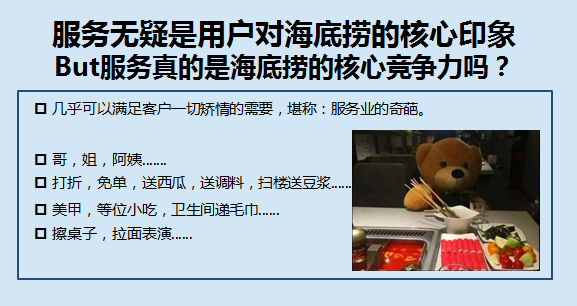

海底捞凭什么吸引顾客?答案是:服务好!

服务无疑是海底捞的核心印象,但是服务真的是海底捞的核心竟争力吗?

核心竞争力首先应该有助于公司进入不同的市场,它应成为公司扩大经营的能力基础。以不变应万变!

核心竞争力对创造公司最终产品和服务的顾客价值贡献巨大,它的贡献在于实现顾客最为关注的、核心的、根本的利益,而不仅仅是一些普通的、短期的好处。

看上去服务就是海底捞的核心竞争力。但是,别忘了ー个隐含的前提条件ー一核心竞争力需要随着时间不断的变强。在这一点上,服务并不符合条件。具体来说,追求一个门店里极致的服务,和追求大规模的标准化服务,天然是矛盾的。不管你做再多品控、再多的努力,都变不了这个大趋势。那什么是海底捞的核心竞争力呢?它应该是服务下面的东西一一组织能力。

公司的变革,首先必须是企业组织的变革。没有组织变革做基础,很难实现其他方面的有效变革。

公司变大,员工增加,必然导致组织目标多元,反应能力減弱,组织效率降低。

组织中最重要的事是如何让人有意义,我们就要关注管理中最重要的两个价值:

(1)目标与绩效

(2)人在组织中的意义

以前做管理时只需要做一件事,就是取得绩效、实现目标。所以大部分情况下我们都在讨论怎么完成业绩,怎么实现目标。但现在,我们还要完成另一件事,就是如何让人在组织中有意义。我们只能通过让人在组织中有意义这件事,才能解决效率与真实的顾客和企业在一起的问题。否则,组织可能就会在不断变化的环境中被淘汰。

回归以人为本

组织就难在这里。我们拥有的资源恰恰是对人产生巨大影响的部分,我们要回到「以人为本」上。今天所有人都必须谈「人本」这个概念,因为现在人的价值已经完全被释放出来。但大部分组织,尤其是传统组织并没有真正懂人本管理。

人本管理有三个要点:

(1)员工以顾客为本。员工做任何事,前提条件都应该是顾客。

(2)管理者以员工为本。做任何事要想着出发点一定是利于员工。

(3)领导者以管理者为本。做任何安排要以管理者为出发点。

我为什么强调回到以人为本?原因在于大部分的企业,特别是传统企业并非以人为本。员工讲的最多的是领导,而不是顾客。因为他发现以顾客为出发点可能得不到好处,但以领导为出发点一定有好处。然后会发现,公司离顾客最远的人谈顾客最多,老板天天谈顾客至上,但他可能从来没或者很少接触过顾客。甚至公司任何一个服务、产品都不是他直接提供的。这就是角色错位。当出现角色错位时,就无法真正解决人浮于事和虚假忙碌。我们不能真正回到人本时,就没办法真正获得结果。面向未来,组织的核心是激活人。

海底捞如何让“无学历,无背景,无亲无靠”的90后、00后自我驱动的?

1、人才:海底捞的员工是无学历,无背景,无亲无靠的年轻人。与整装行业的导购、业务、施工人员等基层几乎吻合。

2.个人效率提升:自我驱动是核心

既然谈个人效率提升,我们就要看今天的个人ー一我们的客户、我们的团队成员、我们的员工,都是什么样的人。中国今天的社会中坚力量,我指是消费中坚力量,也包括我们每家公司的团队中坚力量,都基本上在85后到90后并逐渐走向95后。那我们要了解,中国的85后、90后和95后,分别有什么重要的特点。你了解了这群人的特点,才会知道他们需要什么,再来谈谈这群人的个人效率提升如何做到。

(1)事实上,85后オ是中国真正互联网的第一代人。中国主要的互联网公司都诞生在1999年,在2000年之前几乎没有互联网。一个1980年出生的人,2000年时候20岁,在2000年接触互联网。所以,他们基本上是工作以后接触互联网的。1985年不ー样,2000年几岁,十五十六岁,有六到七年的时间在学校里面,他们是中国生活在互联网的一代人90后、95后又不一样。特別是到了95后,他们肯定是互联网一代,但他们又是纯得不能再纯的移动互联网一代人。他的手机、他的pad就是他心目中对电脑的第一认这是使用互联网习惯的标志性区别。85开始是互联网但他们是PC互联网,90后特别95后纯移动互联网。

(2)85后是中国温饱一代,90后95后是中国小康一代。阿里巴巴的“铁军”招聘,希望自己的这支队伍要能吃苦,就会问应聘者:你这辈子吃的最大苦是什么。前段时间有个人这么回答,他说从上海坐火车去无锡,没有买到座位票,他是站过去的,站了整整两个小时,好辛苦。一个90后、95后认为这样很苦,他不是真的能吃苦。今天广州这个地方,四五干块钱的蓝领工作,不是老板炒你,是你炒老板。马路上到处贴着招工,四五干的工资,中国马上将进入劳动力短缺。白领是不是好一点?如果是广州的年轻人,他的父亲他的祖父辈如果在广州都有房。广州随便一套房几百万,他会在意在你公司领每个月ー万块钱的工资吗? 80出生的人,饿过肚子的人还真有,95后还有吗?很难找到。所以他们是真正的有财富安全感的。

(3)95后是中国独生子女2.0,他们的爸爸妈妈也是独生子女。那么2.0跟1.0有什么不一样呢?就是1.0所有的好处和坏处都成倍的放大。放大ー个表现形式,就是财富的安全感特别强,心理的安全感特别弱。和富士康的郭台铭董事长也挺熟的,经常交流。过去15年前他的工人主力是80后,离开工厂就进宿舍:把钱存着,回老家造房子,讨老婆,不花钱的,反正富士康包吃包住。富士康现在给双倍、三倍的加班费,员工也不愿意加班。郭董给每个宿舍楼下面安了一张防自杀网,我认为这是个笑话:你薄薄的一张网能拦住一个人必死的决心吗?但一年后发现这张网真的拦住了,不死人了。为什么?原来在宿舍里跟同事吵架,一言不合就上楼顶跳下来。

现在知道有张网了,上楼顶跳下来摔不死。但还是想死啊,走出宿舍出去找,气沖沖地去大街上转两条街找死的方法,一看大街上灯红酒绿不想死了,回来了。想通过这个例子说明的是什么?90后、95后,心里安全感比以前低很多,以前的人有想死必死的决心。90后

95后说死就死,说不死就不死。他心里很脆弱。

所以,对于90后、00后的员工而言,自我驱动是个人效率最好的来源。成长是每个人自己的事,你不想成长,谁能逼你。所以我们要问自己的企业,有没有做成一个自我驱动的公司。

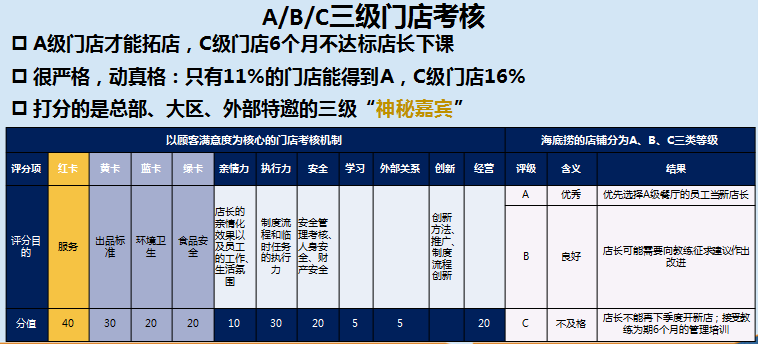

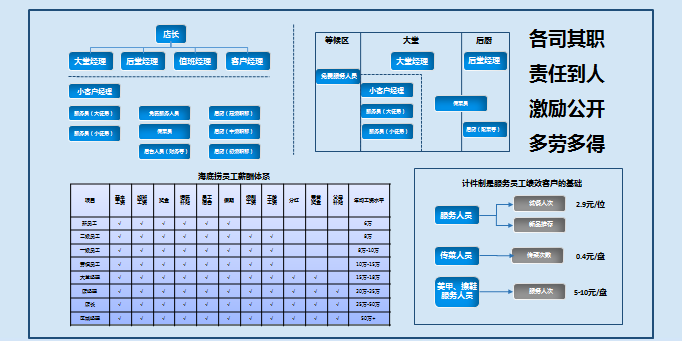

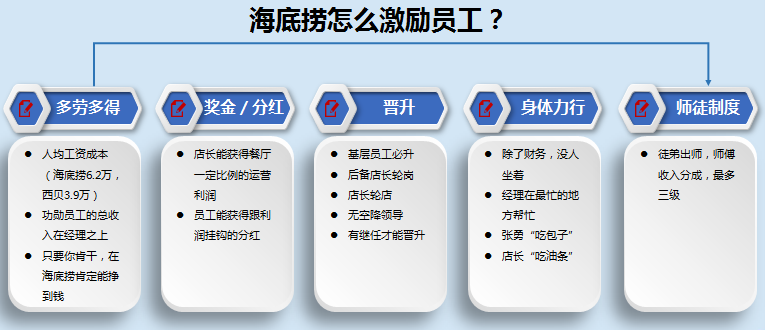

海底捞创始人张勇的原话说:是把员工当亲人看,把顾客当上帝看,相信员工,相信顾客。同时,你不能光有口号,还要有激励和培养的体系,让人才和价值观形成往复循环,维系信用飞轮。那么,海底捞是如何让5万员工做好服务的?它的组织和价值观,是如何显性化到制度里的?

海底捞的制度设计框架里,右边是连住利益,左边是锁住管理。相应的,每一边都有明确的制度维系。

1.晋升。海底捞从来没有空降的店长,店长必须从基层服务员开始干起,10个岗位里面至少轮过7个或者8个,オ能成为后备店长。

2.从海底捞的“师徒制”来解决人的传承问题

(1)在培养新店长方面,最有发言权的人就是老店长,但“教会徒弟、饿死师父”困境的本质也就是解决这个问题——如何激励老店长对新店长倾囊相授?而且,这种师徒关系绝不应该是一锤子买卖,说不定还要提供包括上任后的后续支持。

(2)在餐饮行业,有可能几年都遇不到一次的问题(例如失火、食品安全、客人在店滑倒等等)会让没有经验的店长不知所措,甚至酿成舆情危机,让整个品牌价值受损。必须激励老店长的思维模式从利己变为利他,从而让整个店长的层级水平整体得到提升,为此,张勇设置了一种“利他主义”的利润分享机制。A级店的店长有资格当师父,师父自己选择徒弟,公司不干涉人选,但对“家族”人数限制为5~12人,并且教练组会设置资格考试对徒弟进行认证,合格者成为储备店长。师父的工资分为基本工资和浮动工资,浮动工资属于利润分享的范畴,店长可以选择以下两种方案的较高者:自身餐厅利润的2.8%,或者按照如下公式计算:自身餐厅利润的0.4%+徒弟餐厅利润的3.1%+徒孙餐厅利润的1.5%。公司拿出利润的5%作为激励店长层级的总体奖金池。师父得到自己门店利润的0.4%(按一个月盈利100万的成熟店计算,店长在这方面的浮动月收入只有4000元)。虽然这部分浮动工资的激励额度不大,但设置这部分激励对公司而言意义非常重大——虽然公司不考核店长财务指标,但店长至少有义务保证自己门店财务运营健康。在激励师父的“教练行为”(带徒弟)方面,徒弟店利润的3.1%自动计入师父的浮动工资。徒弟如果再带徒弟,徒孙店利润的3.1%自动计入自己师父的浮动工资,1.5%自动计入自己师爷的浮动工资。这样,师父从自己的徒子徒孙所在的门店所得的浮动工资有可能远远大于自己的基本工资。在海底捞,几百万年薪的店长已有几十名,堪比中国上市公司高管。

(4)通过这样一个机制,做了三级制,老店长—徒弟—徒孙的三个级别利益关联,同时又有评级制,才能有利益的分配,这就是一套从顶层设计到基层都到位的战略设计。

(5)定制行业,也是存在难以复制的问题,本来定制相对其它建材家居瓷砖、卫浴、地板、成品家具等要复杂,板块多、计价麻烦,稍不留意就会亏损;同时又面临不可预计的售后突发问题解决。如果有经验店长能够青囊相教,那就很快学会,而问题就是这之间的利益关系、人性关系,导致不能传递下去。所以一个制度的好与坏,就是把好人变成坏人,还是把坏人变成好人。我们在定制店面,师徒制是一套利益锁住、感情捆绑的最有利武器,会让你店面一代传递一代,快速培养人才。

整装公司其实就是一家服务公司,能否把服务做到极致是判断一个整装公司能走多运的关键因素。那么,保证服务质量能否执行到位,除了利用先进的信息化管理系统之外,更重要的还有团队自发自觉的服务意识。这两者是相辅相成、缺一不可的关系。

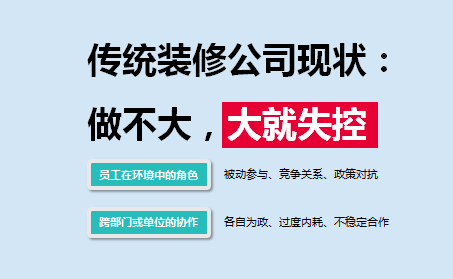

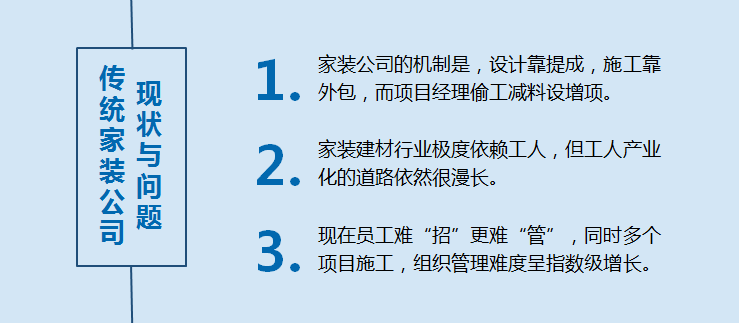

传统的家装公司的团队模式有很多弊端,从另一种意义上来说是很难做成服务性团队的。

下面我们简单分析下传统家装公司团队的现状。

传统家装公司高度依靠人而非制度或体系,供应链采购成本高,销售型设计师无设计感可言,施工分包猫腻多,增项漏项不断,主材辅料偷工减料,既不环保也不安全,35%的毛利耗在销售和管理成本上,维持低利润,在盈亏平衡线挣扎,只会把钱花在“签单”之前的所有环节,无法推动行业向前发展。

1.在传统家装公司里,设计师=业务员,职能不是设计是销售,打着设计免费,推荐材料,靠销售提成和主材回扣挣钱,不是为用户服务的,非真正的设计师。也使得用户不认为你设计水平高,不会为设计付费,家装公司也就没有好的设计师,长此以往,恶性循环。

2.价值链底层的工长如何赚钱

工长承担了家装公司的劳务中介,组织工人施工,以及项目管理,又为工人提供了工作。他的价值和作用在目前的家装行业来说不可替代,但仍处在装修价值链的底层。不管用户与家装公司签订的是整装,还是半包,工长只拿走实际工费。如整装,家装公司拿走合同款的25~35%,再扣除主材辅料费,实际工费只剩25%。以10万的整包装修预算为例,材料费6万,施工费4万,家装公司要拿走施工费的35~40%才能保持正常经营,剩下的刚够施工。工长得挣钱,又不是搞慈善,老家的孩子和媳妇还等着钱过日子呢,怎么创收?

(1)第一,水电实测实量,这是最大获利点。比如开发商留的是离地30公分的插板,沙发、电视柜、床头柜等一摆上就挡住了,得挪吧,卧室再加个双控,书桌下面、马桶旁边加插座,吊顶要改线上去……通过功能或布局的改变来改造水电,一来二去,1万以上的水电工程能拿走5000元利润。

(2)第二,偷工减料,能用便宜的绝不用贵的;控制人工成本,施工能走捷径绝不绕路。

(3)第三,诱导业主做不必要的增漏项,而收费没标准混乱不堪。讲个笑话,某人装修完后发现清单列的空调打孔很贵,就问“当年我爸装修老宅子时候空调打孔也没这么贵呀!你这怎么这么贵?”工长说:“贵是有原因的!”业主问:“什么原因?”他想了想说:“我们打的孔更圆一些。”

事实上,工长基本都是农民工,看眼前利益,文化程度不高,在没有监管和标准下,干活儿纯粹凭经验和良心,施工质量不参差不齐才怪。

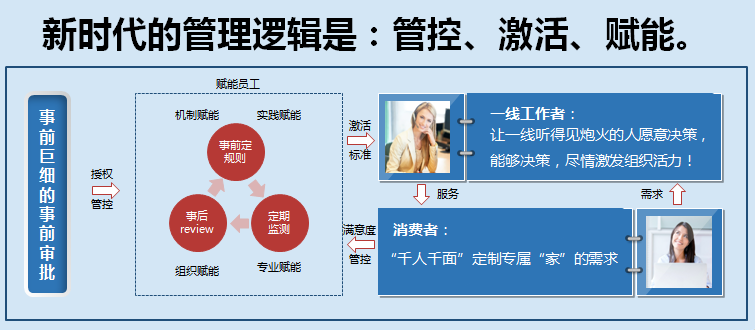

传统的制造型企业中,组织能力往往关注的是效率、成本和质量。

移动互联时代的成功企业则需要具备用户导向、创新和敏捷的组织能力。

在未来整装行业,产品不是最重要的,技术是每个企业都可以随科技推动解决的,竞争的关键点都会落在服务模式与服务水平上来。而服务就是人的服务,就是组织的问题,你怎么解决激励问题、晋升问题/培训问题?

整装服务型团队的理念模型:

1.企业持续成功两个关键正确的战略、合适的组织能力。即是,成功=战略×组织能力。组织能力是基业长青的基础。

组织能力指的不是个人能力,而是一个团队(不管是10人,100人或是100万人)所发挥的整体战斗力,是一个团队(或组织)竞争力的DNA,是一个团队在某些方面能够明显超越竞争对手、为客户创造价值的能力。

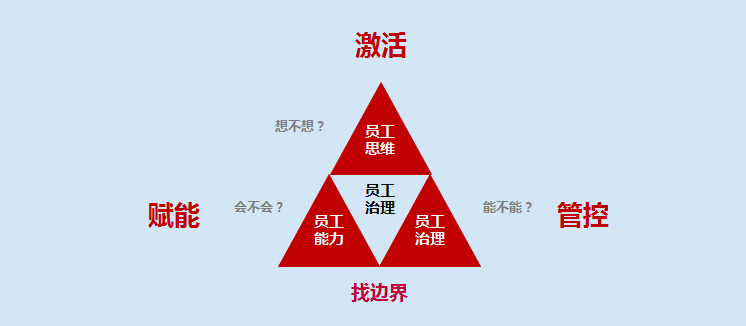

2.组织能力的三角框架:员工能力;员工思维模式;员工治理方式。

(1)员工能力:如何培养员工能力,企业需要回答以下几个具体问题:①要打造所需的组织能力,公司具体需要怎样的人才?他们必须具备什么能力和特质?②公司目前是否有这样的人才储备?主要差距在哪里?③如何引进、培养、保留、借用合适的人才和淘汰不合适的人才?

(2)员工思维模式:员工会做不等于愿意做,因此打造组织能力的第二个支柱是打造员工的思维模式,让大家每天在工作中所关心、追求和重视的事情与公司所需的组织能力匹配。公司要考虑的具体问题包括:①什么是主管/员工需具备的思维模式和价值观?②如何建立和落实这些思维模式和价值观?;③如何用机制激发员工自我驱动?

(3)员工治理方式:①如何设计支持公司战略的组织架构?②如何平衡集权与分权以充分整合资源,把握商机?③公民的关键业务流程是否标准化和简介化?4、如何建立支持公司战略的信息系统和沟通交流渠道?

3.延伸到整装行业,可以理解为“激活”、“赋能”、“管控”

翁长华

翁长华