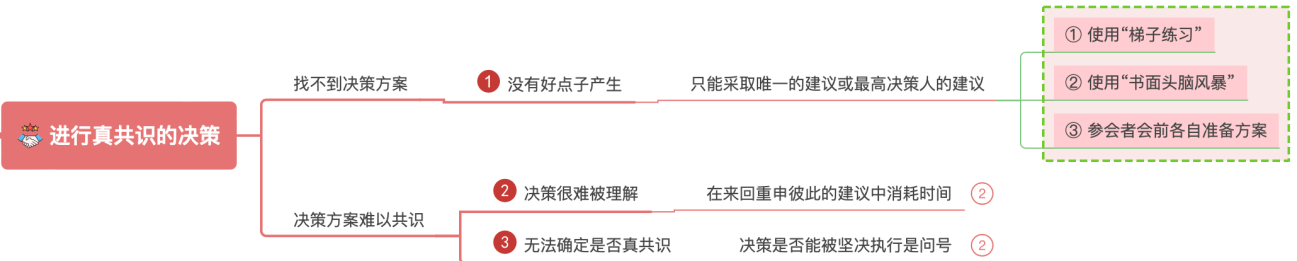

我们来看第一个坑,找不到好的决策方案。这种情况非常常见,首先可能是我们没有看清问题的真相,所以不知道优化方向在哪里,更别说决策了。其实这个问题在前面两章已经提出如何优化,先是获取足够全面的信息保证事实的广度,然后是明晰现象背后的真问题,确保找到根因并能采取内部可控的措施来应对。

另一个情况就是我们常常会遇到“生产阻塞”,也就是了解了全面的事实,也知道了真问题,但是没有好的决策方案出现。只要会议的关键参会人员都在,并且认真聆听与热烈讨论,大多数情况就一定会有合适的决策方案相关的点子出现在会议室里人的脑子里,只是我们需要一些把好点子催化呈现出来的方法。

常见的阻塞情况之一是有人在发言中,其他人就无法说话,从而无法提出自己的想法,还会忙于记忆自己的想法,等待机会说话,然后在等待中逐渐消失了想要说话表达自己想法的冲动与欲望。

常见的阻塞情况之二是参会人在心里对其他人提出的“决策”进行评估,这个评估也许并不仅仅是单独针对决策本身的,其中有决策创新性,可实现度……也有对提出决策的发言人影响力评估,其他人的反应评估,往往最后觉得自己的想法过于普通,或者不合适,或者会议时间太长,大家急于结束最终选择了沉默。这时候大家往往倾向于第一个出现的可接受解决方案,或者是请最高决策人拍脑袋决定,而不是想出一系列的解决方案,然后选出最佳选项。

如果是工作坊也许我们可以找一位经验丰富的引导师,不断地提问引导大家,找到一堆可行决策,最后再通过对大家提出的决策有效性、杠杆性来进行评定,最后共同决定。但在会议中我们时间有限,每个人会后还有一大堆日常工作要处理,并且找到一位和我们业务经验背景相似,了解我们团队的引导师也有一定难度。就算有相对应的引导师我们这个企业最终还是要沉淀出属于我们的会议能力。特别有意思的是,我们在下面这个研究中找到了如何应对“生产阻塞”的答案。

一个研究:模拟组和真实组每组都由5个人组成。模拟组的5个人被分隔在不同的房间内,每人都有 5分钟的时间来针对一个问题发挥想象产生想法。他们思考的结果随后会被汇总,任何重复的想法都会被剔除。真实组的5个人则聚在一起研究5分钟,目标同样是不论质量如何,产生尽可能多的想法。

实验显示,模拟组平均产生了68个想法,而真实组产生的想法平均仅有37个。

由此我们有了第一个把好点子呈现出来的方式:梯子练习。梯子练习可以在广泛收集点子数量的同时,还能把时间利用得更高效。

首先,我们可以将参会者分成几个小组或者直接分为个体(视参会人员数量决定),尽量保持每个小组都有一个对会议主题比较清楚的参会者,然后请每个小组讨论共识出决策措施,并且不限数量。其次,在所有参会人员面前进行分享,将所有决策措施归拢,选出大家都比较共识的决策措施。这样通过一层一层的头脑风暴再一层一层归拢,既保证了决策措施的数量,也保证了质量,同时对时间也有一定的把握,不会占用大家太多的时间。(此方法参考《卓有成效的团队管理》[英]迈克尔·A.韦斯特)

第二个比较高效地产生好点子的方法:书面头脑风暴。它可以更多地提升点子产生,并且能最大限度地释放每个人的想法。

首先请团队的成员都匿名写下各自心中任何可能决策措施,其次团队内部归拢,逐个阐述讨论可行性,最后选择或者延展出我们认为对团队当下来说最佳的决策方案。(此方法参考《学会开会》[美]史蒂芬·G.罗格伯格)

当然,这是帮大家把好的思路在会议上更多更全面呈现出来的好方式,也会保证好点子之间的充分探讨和评定,对决策的质量与真共识是有极大保证的,唯一的缺陷是它会花费极多时间,但如果面对的是公司真正核心的问题,我相信这一定是值得的。

事实上,除了现场头脑风暴,其实我也认为还有第三种优化方向:参会者需要提前阅读会前资料,并且提前思考自己预想的方案。这是既可以大幅提升会议效率,并且不被现场急匆匆想答案的场域氛围所干扰,从而产生好点子的方式。这种方式会议决策现场要做的事是针对会前所想的方案,看看在了解全面现象和真问题之后,是否要做调整和补充。这样的方式不仅能保证会议的高效节奏,也能让共识的决策方案来源更广、针对性更有效、质量更高。

无法真共识有两个前提:一是没有好的决策方案;二是决策方案很难被共识。关于找不到好的决策方案,面对“生产阻塞”的情况如何处理,那在这里我就已经提供了找不到决策方案的三个优化方向。按照这个方向思路是不是更打开了呢?

图4-3 找不到决策方案的三个优化方向

不详

不详