就像“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”,每个人看问题的角度不一样,受限于个人的性格、习惯、知识储备、理论水平、思维方式、思考厚度等。所以,每个人对需求的理解不一样,造成对什么是真需求也有不同的理解。

举个例子,刮胡子几乎是每个男性每天需要做的事情,那么就会产生一个能够刮胡子的工具的需求,当然这是大部分人的想法,而剃须刀制造公司的创始人金·坎普·吉列,是怎么想的呢?他认为这不仅仅是日常的需求,而是男人维持体面形象的需求,所以提起吉列,人们的印象就是:男人,剃须、优雅。

按照马斯洛需求理论,这是达到第四层级的需求——尊重的需要,希望收到别人的尊重,所以需要维持一个体面的状态,而剃须就是维持这种体面的一种重要方式。所以,当吉列发现了更深层次的需求,也就是更“真”的需求的时候,他就能比别人更加成功。这就是发现真需求带来的好处之一:在同一个赛道,起步的时候能超过大部分人。

真需求这么好,该如何去寻找或者发现呢?很多人会想,我是来做项目的,又不是做产品的,哪有什么真需求、假需求,客户让我做什么我就做什么。这句话有部分对,部分不对。对的是项目的范围是客户提出来的,这没有问题。不对的是如何实现这个范围,很多时候不是完全听客户的话。

举个例子,我们去公司调研的时候,客户往往不是一个人,会有各种角色,张三说需要一个熨斗,李四说需要一个熨衣板,而我们最后才发现,客户真正想要的是一件没有褶皱的衣服而已。从这个例子中可以发现一个问题,项目经理去做调研的时候,可能会直接把调研对象的想法当作需求,这也是需求调研出来的所谓“伪需求”的最常见的情况。

要解决这个问题,需要项目经理具备需求洞察的能力,从表面看到需求,而真正触达本质的”真需求”。通过现象看到本质,发现隐藏在背后的需求,也就是所谓的“真需求”。一个人最终选择什么,往往是由隐性需求决定的,而隐性需求本质上是行为背后的情感诉求,而情感诉求的背后就是人性,或者是马斯洛需求理论。

因此,我们要做到还原需求,可以从以下三点出发。

(1)需求来自于场景。在什么时间、地点,做了什么事,有什么结果,由此产生了什么感受;

(2)需求来自人的切身感受。善于发现对方说不清楚,或者不想说的需求,充分运用共情,映射到他人或者场景中,在引导对方还原出来,从而了解他们的真实想法或感受。

(3)需求来自细节。引导对方说出真实生活里的工作生活方式、习惯、思维方式、文化等(这点我们可以参考产品开发中常用的人种学方法)。

做到以上三点,我们就可以做到需求还原,从而发现对方的隐性需求。

从这个例子中,我们还可以发现第二个问题,也就是客户很多时候会直接提出解决方案,因为用户认为这是寻常的需求,在诉说时就会忽略,直接说出最后的结果,这时候用户表达的需求就是失真的。

当然,很多时候由于客户认知和本身能力有限,所以表达不准自己内心真正想要的需求,他们不知道答案是什么。一些客户在特定的场合下,客户会说出违心的需求,我们会被客户欺骗。

由此可见,想要挖掘出真实的客户需求,是需要费一些心思的。我们要学会洞察人性,从人的本性挖掘出最真实的需求,这也是挖掘客户真实需求最重要的方法。

3.5.1 真需求的评估方法

我们通过以下三种方法洞察人性,挖掘客户真实需求。

1. 洞察人性法

通过人性判断客户内心最真实的需求。实现一个功能之前,看这个功能是否符合人性,是否跟具体的人性表现相匹配,如果匹配就值得做。

我们知道人性的主要表现有:好奇心、饱腹欲、社交欲、道德感、荣誉感、性欲、从众、服从权威、家庭观、厌恶感、美感、独立性、公正感、同情心、身份感、秩序感、恐惧、懒惰、关注自身、固有思维等。

将这些人性的表现与客户里不同的角色匹配,发掘他们真实的想法,从而得到他们真正的需求。

2. 马斯洛需求层级法

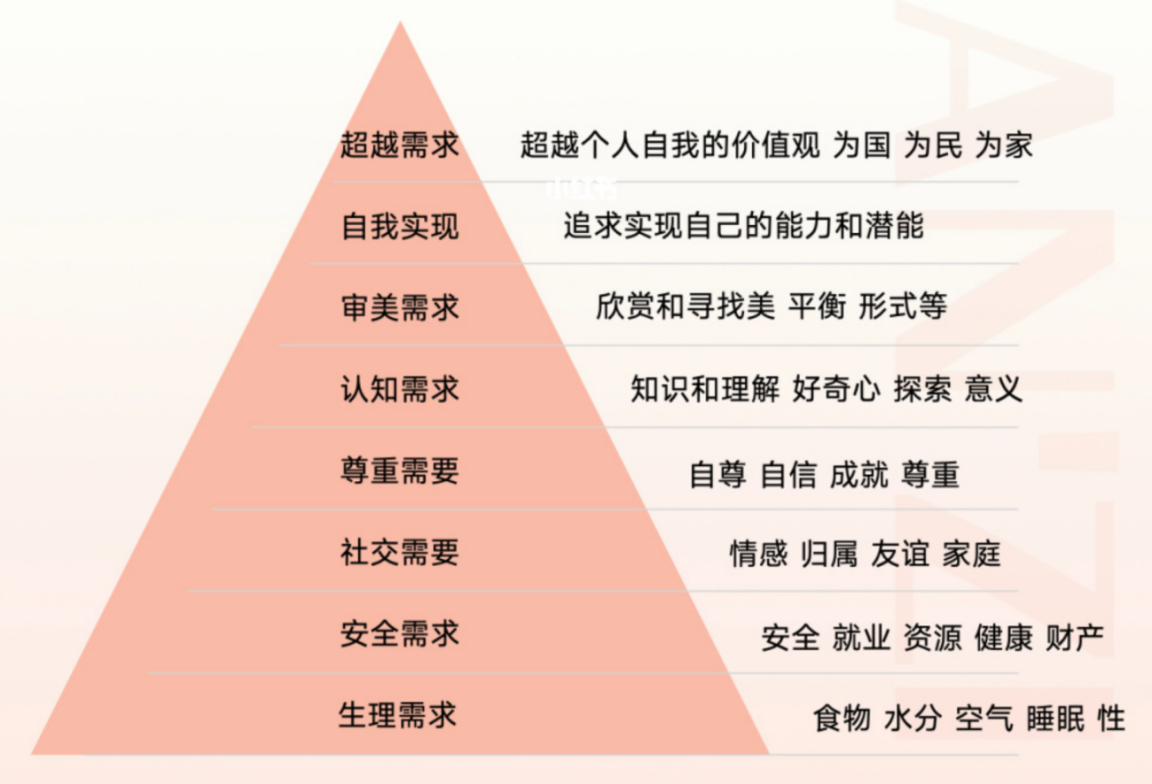

这也是本书多次提到的一个理论,其实我们仔细去看马斯洛需求理论,它几乎包含所有的人性,正面就是人性中的善,反面就是人性中的恶。在我看来,它就是一个人性的模型。如图3-1所示。

图3-1 马斯洛需求层级法

通常情况下,越是上层的需求被满足,产品越能展示出高的价值,客户越愿意为之付出更高的代价。我们也可以通过判断要做的功能是马斯洛层次的哪一层需要,来判断是不是应该做。同时,需要对应客户中不同的角色,通过前期的调研明确清楚不同相关方、不同角色的真实想法后,套用马斯洛需求层级法,就可以得到他们真实的需求。

3. 观察法

既然很多时候客户表达出的需求并不靠谱,我们可以观察用户,观察他们的言行举止、行为,从而推断出用户的内心世界,判断他们真正想要的是什么。

我们可以看到,虽然分成了三种方法,但这三种方法不如说是洞察人性的三个步骤。

我们做一件事情,首先要有理论指导,这就是马斯洛需求层次理论。其次,我们需要干什么,这是洞察人性,通过人性的外在表现了解他们内心真实的想法。最后,我们需要怎么干,观察他们的言行举止,话术习惯等。

将这三个步骤有机地结合起来,就可以透过现象看本质,通过客户的外在表现发现隐藏在背后的真实想法,从而得到真实的需求。

3.5.2 产品开发中常用的评估方法

这里还要说一下需求的评估方法,除了上面三种方法,在评估需求的时候还要引入产品开发中常用的三种方法。虽然我们是在完成项目而不是开发产品,但是以下三种方法依然可以为我们评估需求提供帮助。

1. KANO模型法

将需求归类为基本型需求、期望型需求、兴奋型需求、无差异需求和反向需求。

(1)基本型需求。即用户觉得应该具备的需求。如果不具备此类需求,产品在可用性上将大大下降,所以用户的满意度会大大下降。但是,具备此类需求时,用户觉得理所当然,所以满意度并不会提升。

(2)期望型需求。即用户期望得到的需求。用户想要得到的,但又不是非要不可的需求。如果具备了此类需求,用户的满意度会提升。如果缺少时,用户的满意度会下降。

(3)兴奋型需求。即那些出乎用户意料之外的需求。因为是出乎用户意料的,所以缺少此类需求时,用户并不会感知,用户的满意度也不会受到影响。但是,具备了此类需求时,用户的满意度会急剧上升。

(4)无差异需求。即具备或不具备用户都觉得没所谓的需求。此类需求,有没有都不会对用户的满意度产生影响。

(5)反向需求。用户不希望出现的需求。如果具备了此类需求,用户的满意度会下降。此类需求要尽量避免。

总之,在受控环境下的项目,我们保证基本型需求的功能必须做;期望型需求的功能选择性做,提高交付物价值,提升客户满意度;兴奋型需求根据项目团队能力选择1~2个做,取得让用户“尖叫”的效果;无差异需求坚决不做;反向需求严禁去做。

2. 产品定位法

该方法更加偏向新产品开发的一种方法,但是依然可以利用其核心思想来帮助我们评估需求。比如根据项目定位来评估需求是否要做,评估需求是否符合项目定位。与项目定位比较远的功能就不需要做。

3. 场景重现法

该方法是非常产品化的一种评估法,仍然能够帮助项目经理对需求进行评估,即根据用户的使用场景评估需求是否要做。罗列目标用户群的主要使用场景、次要使用场景,基于罗列出的使用场景判断在不同场景下不同需求是否要做。项目经理了解需求,不一定能做好项目;但是不了解需求,一定做不好项目。

如果非要在需求前面加一个形容词,那就是真实。其实能否发现真需求,是非常考验一个项目经理的能力和经验的,基于此,我给项目经理分了六个段位,欢迎大家对号入座。

(1)顶尖的项目经理帮助客户创造价值,打通“我是谁?我在哪?我在干什么”,让客户发现“原来世界还可以这么玩” 。

(2)卓越的项目经理,帮助客户发现价值,打通“不知道自己不知道”,让客户发现“原来自己还可以这么玩” 。

(3)优秀的项目经理,帮助客户发现需求,打通“知道自己不知道”,让客户发现“原来是这么玩的” 。

(4)普通的项目经理,帮助客户理解需求,打通“知道自己不知道”,让客户发现“原来这个是这么玩的” 。

(5)初级的项目经理:客户“知道自己知道”,你照做就行了。如果质量有保障和服务优良,也能生存得下去。

(6)莫名其妙的项目经理:不管客户“知道不知道”,自己知道就可以了,可能混迹于各种濒临倒闭的外包公司。

胡亮

胡亮