最后,跟大家简单分享一下笔者心目中,培训师身心修为的一个美妙境界,那就是“随顺应化”。

在具体介绍“随顺应化”境界之前,我们先来梳理一下,培训师身心修为过程中会经历哪一些境界层级。

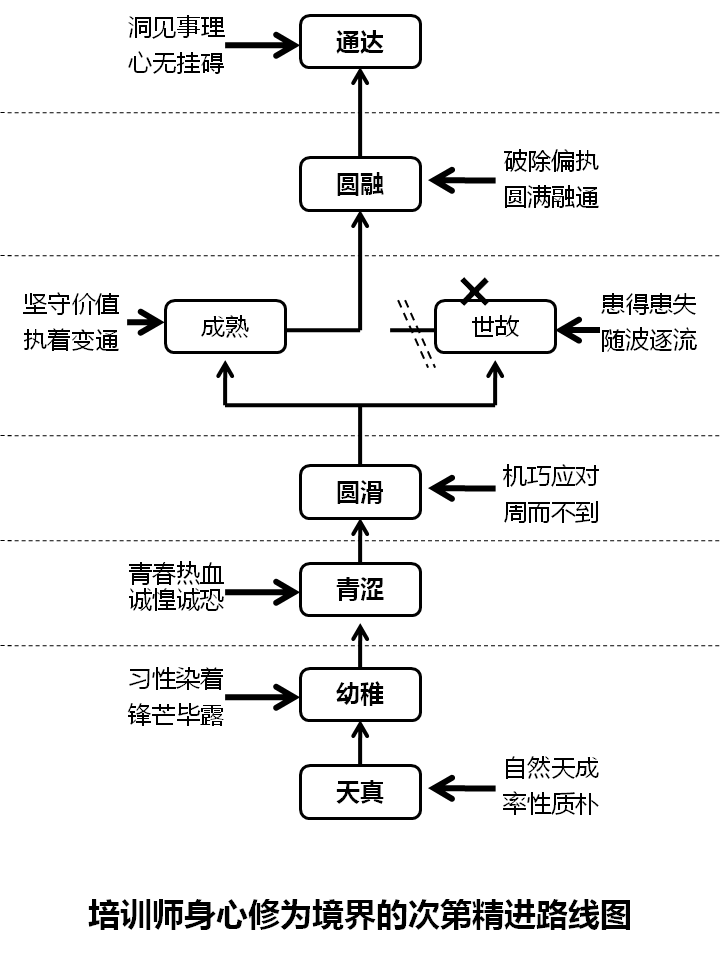

我们知道,就一个人的成长而言,由孩童、青春时期的天真、幼稚,到初入职场的青涩,乃至掌握一些技能之后为了生存的圆滑,几乎是每一个人都会经历的一些阶段。在这个阶段之前,基本上还谈不上什么修为,主要为生计谋。

待到有一定职场经验之后,人的成长开始出现分水岭:有的人因为习惯之前的圆滑,久而久之,开始进入世故的状态。一般情况下,这一类的人谈不上什么修为境界,或者说其根本不在意修为一事。而另外一些人呢?有的人可能意识到了,圆滑带给自己内心的那份虚无和空洞,会逐渐建立自己的价值体系。一旦自己的价值体系形成之后,也意味着成熟的开始。

有意思的是,当一个人进入成熟状态之后,就会强烈意识到,身心修为是提升自己人生境界的不二法门。于是,会开始进入“信、解、行、证”的修为过程。如果持续精进下去,就能不断地抵达圆融的境界,乃至通达的境界——只有修为达至这一境界的时候,才能在职业实践中实现所谓的“随顺应化”。

上述的整个过程,笔者称其为培训师身心修为境界的次第精进路线图(如图6-3)。

图6-3 培训师身心修为境界的次第精进路线图

那么,“随顺应化”对于培训师来说,到底是一种什么样的状态呢?笔者所期待和向往的是:在职业实践中,能够随人、随事、随时、随地,因应职业工作对象的实际情况,随势、随序、随机、随缘地为对方提供真诚的成长建议,并且能够让对方随想、随心、随行,乃至随喜。

所以,“随顺应化”应该是“既随从他人之意而不拂逆,又能因应机缘而诚意教化之”的一种状态,一种境界。

之所以向往并描述这一并不容易企及的境界,一方面,就修为而言本就不应该有一个止境;另一方面,古人也有告诫说:“取法于上,仅得为中;取法于中,故为其下。自非上德,不可效焉。”(语自唐 李世民 《帝范·崇文第十二》 卷四)

对于一名有着强烈职业使命感的培训师来说,更高的修为境界、更高的职业成就必定是其孜孜以求的。或许来自《中庸》的一段话,可作为持续精进的一个指引:

“唯天下之至诚,为能尽其性,能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”

与君共勉!

廖信琳

廖信琳