耆那教是印度的第六大宗教,信徒占印度人口的0.4%,次于印度教、伊斯兰教、基督教、锡克教和佛教。耆那教以绝不杀生和极端苦行著称。

图4-6 耆那教众先知雕像

耆那教和佛教产生于同一时期、同一地域和同一背景,同是反婆罗门教的沙门思潮中的一个宗教派别。耆那教的创始人是尼犍子,即“大雄”,意为情欲制胜者,姓若提,名增益。

大雄与佛陀的创教经历相似,也出身于王族家庭,后出家修行,以一个裸体苦行者的身份云游东印度,苦修12年后悟道,创立耆那教,建立了一个由独身教士和尼姑组成的教团体系,这些人自称为“耆那”。大雄传教30多年,于72岁那年逝世。

大雄逝世后,教主由他的弟子担任,称为“祖师”。公元前3世纪,第6代祖师时期,北印度发生了连续12年的大饥荒,祖师让大弟子留守原地,他自己带领部分弟子前往南印度乞讨。跟随祖师南行的耆那教徒仍严格遵守原来的戒律,赤身裸体,而留守原地的耆那教徒戒律松弛,放弃了裸体习惯,穿上白色衣服。

后来,南行返回的耆那教徒与留守原地的耆那教徒发生争执,最后导致分裂,形成“天衣派”(或“空衣派”)和“白衣派”。两派后来又进一步分裂成若干派。“天衣派”戒律严格,生活在寺庙或远离世人的地方,以天为衣,行乞为生,走路时手持孔雀毛制作的掸子,驱赶路上的小虫,以防伤害他们。“白衣派”的戒律则不那么严格,主张男女平等。

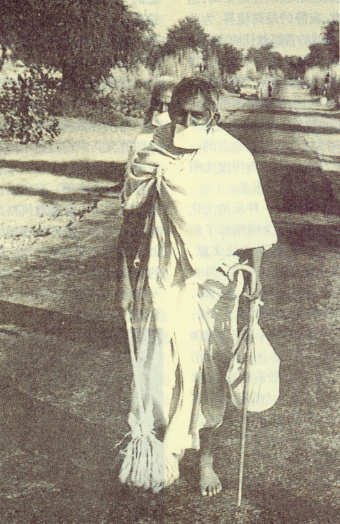

图4-7 耆那教徒

耆那教的命运也同佛教相似。孔雀王朝时期,耆那教发展很快,但随着印度教的兴起,开始衰落,伊斯兰教传入后,受到沉重打击。不过,耆那教并没有完全灭亡,在群众中仍有影响。

耆那教拥有大量的宗教文献,最古老和最重要的经典是《十二支》。它是留守在北印度的耆那教徒在华氏城举行的第一次结集中整理而成的,记录了大雄及其他祖师的言行。对于这部经典,天衣派认为是伪造的,而白衣派认为是真传。两派传承经典不同,但基本教义是一致的。

耆那教的教义在某些方面也与佛教相似,在印度文化中属于非正统派,它反对婆罗门教的吠陀权威和祭祀杀生,反对种姓制,不提神明,主张业报轮回、灵魂解脱、非暴力和苦行生活。耆那教的最高理想是使灵魂摆脱轮回业报之苦而达到涅槃境界,其方法是谨持“三宝”,即“正智”(认识真理)、“正信”(坚持真理)、“正行”(实践真理)。

耆那教主张“七谛”学说,即命、非命、漏、缚、制御、寂静、解脱。耆那教不承认神的存在,认为宇宙万物由绝对精神“命”和细微物质“非命”组成。“非命”束缚“命”(由“漏”渐进到“缚”),使人的命运在业报的支配下,在三界中轮回受苦。为了摆脱“非命”对“命”的束缚,就要通过苦行来消除业的漏入,净化灵魂,即所谓“制御”。这样,旧业排除,新业不生,“命”就会回复到清净圆满的“寂静”状态,进而脱离轮回之苦,达到“解脱”。

耆那教奉行严格的非暴力主义和苦行主义,为信徒制定了“五戒”,即不杀生、不说谎、不偷盗、不淫邪、无所有。五戒中不杀生尤为重要,因为伤害天命是最大的罪恶。耆那教认为人的灵魂可以通过严格的不杀生和自我折磨、绝食、绝念等苦行考验而得到解脱。

耆那教对信徒生活上的要求比佛教要极端。关于不杀生,耆那教认为不应伤害一切生命,甚至包括植物在内。关于无所有,耆那教认为连衣服也不能拥有,应赤身裸体。耆那教还有许多严格的苦行方面的规定。

现在的耆那教徒仍遵守严格的非暴力主义、禁欲主义和苦行主义的教义。有些耆那教徒出门要戴口罩,以免吸入昆虫而杀生。虔诚的信徒天黑后就不进食,以免昆虫进入食物而被误食。他们开办鸟类医院,往蚂蚁洞里仍谷物,并且不事农业,恐怕杀死蚯蚓之类的昆虫。偶尔还可以看到天衣派信徒裸体行走,他们相信,依恋衣物之类的世俗之物,会妨碍达到解脱。他们盛赞的最高德行是绝食而死的修行。

圣雄甘地受到耆那教的很大影响,严格奉行“不杀生”,并将其当作政治和生活信条,满足于几近裸体游方僧的生活,经常绝食,共计18次,其中多次宣布绝食至死,3次绝食长达21天。至今,耆那教徒还称圣雄甘地为“耆那教徒”。

耆那教徒虽然人数不多,但多从事商业活动,商人、工厂主和富有者很多,经济势力强大。他们建立了“耆那教友谊协会”“耆那教青年大会”“世界耆那教传教会”等几十个组织,并修建了很多庙宇、道院、文化研究机构和学校,出版宣传教义的书刊。耆那教在英国、德国等国家建立了“耆那教兄弟会”等许多国外组织。近年来,印度耆那教组织参加了一系列国际宗教会议,在印度国内外有一定影响。

耆那教寺庙被称为德拉萨尔或曼迪尔,这取决于它在印度的位置。它们通常是用大理石建造的,印度耆那教寺庙深受广大旅游爱好者喜欢,有7大寺庙尤为出名。作为禁欲宗教,耆那教寺庙大部分建在偏僻之处,有些在山上。

位于印度西部拉贾斯坦邦的拉那克普尔耆那教庙宇群是耆那教的著名圣地之一,有着印度最大型的耆那教寺庙群。寺庙群里最重要的庙宇是千柱庙,建于14世纪末15世纪中叶,共有1444根柱子,所有柱子的设计和雕刻都不一样。千柱庙是一座方形庙宇,四边均有入口,主大厅竖立着耆那教祖师的白色大理石雕像。雕像分别朝着四个不同方向,意味着耆那教祖师对所有方向的掌控,也就是对整个宇宙掌控。除了主大厅外还有4个大神殿,有大理石像,围绕其间还有很多圆顶柱厅。所有厅的藻顶美丽之极,或圆或方,漂亮的几何图形和花边,雕刻得像蕾丝般精细,还有优雅飘逸的人物点缀其中。千柱庙由玉质感很强的乳白色大理石建造,精雕细刻的大理石温润无比,在不同光线里,柱子的颜色时而金黄,时而米白,暗处则发青,丰富了神秘感。

位于印度西部古吉拉特邦的帕利塔纳寺庙群也是耆那教的主要朝圣中心,被认为是耆那教最神圣的朝圣地。863座美丽的耆那教寺庙坐落在神圣的“沙特伦贾耶”(意为战胜仇恨和世俗事物的“胜利之地”)山顶,用大理石雕刻而成。它们是由几代耆那教徒在900年的时间里建造的,从11世纪开始,攀登3572级台阶就能到达顶端,耆那教团体认为帕利塔纳的神庙和整座山是最神圣的朝圣之地,它同时也是全世界最大型的庙宇建筑群。

位于拉贾斯坦邦阿布山(英国人建造的唯一的山丘站)附近的迪尔瓦拉神庙,是一系列白色大理石修建的耆那教寺庙群,是耆那教教徒朝圣的圣地,所有的寺庙都是由查鲁克亚王朝在11世纪到13世纪间建造的。这里一共有5个寺庙,每一个都有自己独特的地位,并以它所在的小村庄命名。寺庙的雕刻工艺精湛,是寺庙建筑的杰作,有些人认为它们是世界上最美丽的耆那教朝圣地之一,从外面看起来并没有什么特殊的地方,但是当走进去的时候,其非凡的建筑以及石刻艺术会令人叹为观止!

位于印度南部卡纳塔克邦的耆那教圣地拉瓦纳贝尔戈拉,耆那教信徒们向圣人巴胡巴利的巨大雕像泼洒朱砂颜料。巴胡巴利巨像高达17.5米,被认为是世界上最大的整石雕像之一,它是公元983年左右由冈加王国大臣创建的,已有1800年历史。雕像大约有着六百多个台阶,十分高大宏伟。游客可以脱鞋爬到顶部,站在顶部可以俯瞰全景,视野十分开阔。每隔十二年耆那教信徒对巨像举行一次涂油礼,用牛奶、椰子汁、金粉、花瓣、朱砂等为神像做清洗打扮。耆那教塑像都是裸体的,与最初教义有关。

位于德里红堡对面古老的月光集市大街的天衣派耆那教寺庙,始建于17世纪,经历了改建和扩建,是德里最古老的耆那教寺庙。该庙由红色砂岩建造,因此也有“红庙”之称,并以纯金艺术品作为装饰,庙内供奉三尊大理石神像。

寺庙旁边是一座鸟类慈善医院,为受伤或生病的鸟类提供免费护理。这座医院成立于1956年,与耆那教徒的信仰相符,他们是严格的素食主义者,并且相信所有生命都是神圣的。因此很有意思的是只有素食的鸟类可以居住,肉食的鸟类只能接受医治。信徒们带来如水果、谷物、大米、蜡烛等贡品来供养这座寺庙,这个神圣的地方让人感受到人类与万物和平相处的氛围,尤其是在酥油灯和蜡烛的光亮下,更加能让人的神经得到舒缓。

不详

不详