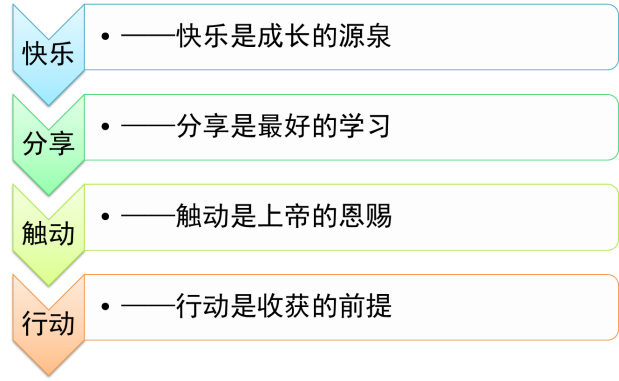

(一)现场呈现的四大关键

具体如图11-2所示。

图11-2现场呈现的四大关键

快乐的学习氛围:快乐是学习的最高境界,快乐是成长之本。

快乐是学习的最高境界,最原本的说法应该是乐在其中。我们的培训就像做一道菜,做得不好吃,学员连吃都没有吃下去,何谈消化?又怎么吸收呢?又如何才能转化为自己的体能呢?都不要谈了。

大家看过《冲出亚马逊》中的学员吃生牛肉,心想怎么吃啊。如果是你,在没有强制的情况下是不会吃的。我第一次吃到菜花这个菜,就没有给我留下什么好的印象,因为是用菜花炖土豆,东北的乱炖做饭,土豆都炖烂了,菜花就更不要提了,弄得没有一点嚼劲,什么味道都没,从此对菜花没有什么好印象。结果我上大学时到食堂吃饭,不是那样做的,里面有西红柿和鸡蛋,非常好吃。

如果你让人吃的反胃,什么好吃的东西也不会有好的吸收,因为意识产生抗体,抑制吸收。有人说:“不是啊,药就不好吃,我吃了但是为什么能治病呢?”那是因为你知道,相信吃了病会好,才去吃的,你的意愿是“良药苦口利于病”,而且越难吃你越高兴,为什么,治病。其实这就是最高级的乐在其中。

那么如何能让学员乐在其中?是讲故事、说笑话、荤段子、玩游戏吗?是又不是,形的东西是次要的,要找到根的东西,“成长乃为快乐之本”

真正的成长是快乐,要以这个为中心去做你的培训,把型用好,掌握本质。就是成长是快乐之本。成长绝对是快乐的,学车的过程是痛苦的,学会后开车的快感是不是快乐的啊。考大学是痛苦的,考上大学后的满足感是不是快乐的啊,无论你学习什么最后的结果肯定是快乐的。

分享——分享是最好的学习。

我培训遵循的就是这个原则,这原则可以解决培训中的很多问题。当初我做培训的时候,我就想,我有什么资格给人家做培训,自己做到了什么程度去给别人讲课。我自己学习的时候也会有这样的疑问,想了三年想通了。无论你下面坐的是谁,无论是什么样的领导人,没有任何关系,越是有高人的场合我越喜欢,和高人分享才能够有更大的收获。

当然这种分享要有自己的体会和经验总结在里面,现在的时代是“知之为知之,不知百度知”,知识不值钱的时代,但是经验和体会是别人代替不了的,是要经过时间的磨炼才能形成的。也正因为如此,才显得珍贵,才能去与别人分享。

同时在课堂上不只你一个人有精彩的过去,有很多人有同样的体会,甚至比你的更好,那么你就要通过讲师的手段,控场的手段,把学员的经验整合起来,让他们为此堂课的成功做出贡献。

我不强调在课堂上单向输出,而强调通过分享达到多向输出、多向输入。这与学校的教学完全不同,集体的智慧一定大于个人的智慧。那么有人要问了:“老师,这样还要你有什么用,让大家分享不就完了。错,有没有老师区别太大了。老师是一个向导,知道哪里有风景、哪里有水源、哪里有植物,是带领大家去寻找的人。但是不是老师看见的风景就是你认为的风景,老师认为好吃的食物你就一定认为好吃呢?老师可以让大家把不同的风景感受,品尝美食的感受说给大家听,让大家去分享。不要忘记,没有老师的带领,你看到的不是这一片风景。所有,真正的分享是一种在老师引导下的分享,让我们的学习和收获更多。

触动——触动是上帝的恩赐。

培训的目标到底是什么,这个问题我也想了好久,最后发现就是触动,对某种理念的触动、某种思维的触动。很多人愿意去参加MBA班,为的是什么,难道大学教授比企业家更会做生意?不是的,他们需要的是扩展思路,升华自己的想法。

有一个做房地产的企业家,在原来容积率的基础上,把16栋别墅变成了32栋,一下子多就赚了几亿元,你说听课没有用吗?这样的改变就是一个想法而已,30万元的培训费又算什么呢?

对于老板如此,对于员工也是如此。我们不需要天天听课,天天听课只能用来考试,而学习没有触动,什么都没有用。员工的一个想法变了,整个人就变了。比如拓展训练,什么课程也不讲,看起来就是玩游戏,但是员工从玩中引发了触动,认知到自己有更大的能量,不是很好吗?

当然,我不否认有很多技能类培训,比如计算机、英语等培训,这些属于知识,不能单单靠触动。但我认为那不是我们讨论的社会学培训,那是学校教育的范畴。内部讲师多数是讲公司的内部课程,如销售、品牌、管理、传播、生产、制度、流程、工艺等,这些多数不是知识课程,都是理念课程,换句话说,他们只要听懂一点,开窍一点,知识对他们来说应该是自学的内容。

所以,我们学习当中有渐修和顿悟之说,想触动开悟,真的不容易。如果真能开窍,我想不是老师的功劳,是上帝的恩赐了。

行动——行动是收获的前提。

对培训无用论一直在争执,而我认为产生争论的根源应该在是否有行动。如果自己不行动,不去做,就永远是在原地,那谁能帮得了你呢?马云说:“晚上想想千条路,早晨起来走原路。”同样的道理。所以我们老师应该在课堂上及课程结束后多设置让学员行动的环节,让学员在行动中自我学习和成长。比如我在每天课程结束后都会给到大家留作业,让他们回去行动,只有通过行动才能让学员改变。

当然如果学员就是不动,我也真的没有什么办法,无用也就无用吧!这个无用不是我讲的东西无用,而你无用,不是你人无用,是你没有行动把学的东西用起来的无用。

(二)专业内容演绎的要求

1.平常话

培训师的举例要和自己的实际感悟相连接,不要去模仿大牌的老师,自己没有小孩的学人家去讲小孩子如何管教之类的话语,用“身边事、真性情”去传达和感染你的学员,让学员感受到你是一个真真正正的实践者。

2.身边事

有的老师看人家余世维讲德国人如何、日本人如何、美国人如何,他也跟着讲,以为这是一种时尚,或是显得自己格局很大。但是你根本就没接触过这些人,也没与他们打过什么交道,说起来就很空。

其实我们可以说,你说的也不会和他说的不一样,这些书上都有,媒体中都有报道,故事中也可以反应,但是和你自己的经历不符,人家一看就看出了。这样你就没有真性情,给人传道的真实感就没有,只是你的一个机械讲授而已。所以我们提倡讲课要符合自己的格局和身份,不用去用国家信息来包装自己,用身边的小事有同样的效果。

比如我们耳熟能详的一个故事“人生能有几回搏”。

一位中国留学生刚到澳大利亚时,在餐馆打工。一天,他看见报纸上刊出了招聘启事,选择去应聘以路监控员的职位。过五关斩六将,眼看他就要得到那年薪三万五澳元的职位了,没想到招聘主管却出人意料的问他:“你有车吗?你会开车吗?我们这份工作要时常外出,没有车寸步难行。”为了争取这份极具诱惑力的工作,他不加思索地回答:“有!会!”“4天后,开着你的车来上班。”主管说。为了生存,这位留学生豁出去了。他在朋友那里借了500澳元,从旧车市场买了一辆外表丑陋的“甲壳虫”。第一天他跟华人朋友学简单的驾驶技术;第二天在朋友屋后的那块大草坪上摸索练习;第三天歪歪斜斜地开着车上了公路;第四天他居然驾车去公司报了名。时到今日,他已是澳洲电讯的业务主管了。

【启示】养成说能、可以、我会、我行、我挑战一下、我试一试、我一定能完成任务、YES……的习惯,你就永远在成长之中。我能行。

人生虽然很长,但关键时刻就只有几处,也就只有几次拼搏的机会而已。

而这样的故事在2000年左右的时候很流行,大家对外国的人和事很好奇,但我更建议用自己身边的例子。

比如我有一位老领导,有同样的经历。他应聘宝洁公司的中国区销售,同样是过五关斩六将,很艰难地到了最后一关,也遇到同样的问题,只不过是不会骑自行车,最后买了一辆自行车学了两天去上班。最重要的就是在那一刻,当主考官问你的那一刻,你是说“有!”“会!”“能!”“行!”还是“不!”“不会!”“不能!”“没有!”“不行!”

一位秘书的故事

我的一个朋友,做了一位上市公司老板的秘书,于是向我请教如何能做好一个秘书。我的建议是:

(1)好好练习自己的文字书写。

(2)找一个好的记录本子。

(3)把每天老板说的事情全部记录下来。

(4)每天记录好任务后让老板签字确认。

(5)做完后在后面记录完成的成果。

而此人也是高手,举一反三,不但记录了自己要做的事情,还记录了老板进公司和出公司的具体时间,还记录了老板一天的心得体会,见了什么重要的人,说了什么重要的话。

没有多久就调到香港公司从事重要工作了!

故事解析:

(1)人有三张脸:一是自己真的脸;二是自己的声音;三是你写的字。字能传意传神,可以展现你的素质、形象。

(2)每天记录下来,自己不会忘记是其一。重要的是让老板签字,让老板看到,让老板知道你做的每件事情。事情还没有做,家长已经给你签成绩单了。

(3)听起来简单,别人做的也简单,好像很容易。

给我们的启示就是把简单的事情做好就是不简单,把平凡的事情做好就是不平凡。

几位老师的交流

大家一群人交流,其中郑老师说:“一个人毕业了,觉得美容美发挺赚钱的,于是就去学了,然后自己就开了一家美容美发店,最后也赚钱了,你怎么看?”

王老师说:“每个人都有辛苦的一面,只是你不知道而已。”

叶老师说:“每个人成功都是不容易的,我们不能以自己的眼光去看别人的成功。我们觉得古代人好像很容易,但是你生活在古代不一定赚钱。我们在岸上看别人游泳,然后说快一点,怎么这么慢,那么你下去游游看。我们不能以四年级的水平去看三年级的题觉得简单是一样的道理。

我说:“哪个时代都有成功者,哪个时代都有不成功者,成功者都是不简单的。我们不要以为别人做的就很容易,而自己就活得很艰难。”

【故事解析】

(1)人都是站着说话不腰疼,挑别人的毛病很容易,自己做做看。

(2)成功者的成功自然有他的道理,但绝对不是你想的那么简单。

蔑视的语气

今天和同事开会,郑老师提到他的启蒙书籍是《人性的弱点》,并且问其他两位同事说:“你们看过吗?”他们说没有,我说读过一些,郑老师问:“你知道是谁写的吗?”我说:“戴尔·卡耐基”。郑老师说:“不对,拿破仑·希尔”,我说不是,郑老师说打赌。我说:“不用,这是戴尔·卡耐基的成名作,全球销量1000多万册,很有名的。”郑老师说:“你看,你蔑视我一下了。”这个没必要。我没说什么,笑了一下。

感悟:

我突然醒悟我为什么和老婆有时候关系不好了,不是我个人有什么问题,就是这个“蔑视”的语气产生的副作用太大了。

成长:

(1)不要用蔑视的口气说话。

(2)我不需要用别人的一次错误来证明自己的能力。

这就是身边的故事,看起来聊天,唠家常,但是道理已在其中矣。

小生意中的大智慧

我住的家属楼周围有许多做小生意的,其中我经常光顾的有几家“夹馍店”,几乎都是并排在一起做生意。有一天我发现开了一家新的店面,干净整洁,肉夹馍的口味也不错,在接下来的一段时间了,旁边的两家生意逐渐萧条,他们的主营业务部的不转行,变成凉皮、米线之类。据我的观察了解,他们产品的口味都差不多,为什么会出现这样的现象呢?

在开始的时候我就发现有一件事情比较与众不同,当他收顾客钱的时候总是先在手上套一个塑料袋,然后再去接顾客递过来的钱。别人我不知道,但给我的感受是这家的卫生状况要好很多,因为所有人公认的“钱币是携带细菌最多的东西之一”。无论前面有多少人排队,都是如此借钱找钱,可见老板不是见钱眼开的主。一个小动作的改进可以打垮两家店,我们每个人工作的公司有多少这样的细节可以改进呢?

感悟:小生意中的大智慧,有句话叫作“处处留心皆学问,人情练达即文章”。在生活的交流过程中,留心你身边所发生的小技巧,其中隐藏了他的成功之道。

3.真性情

有的人有这样的观点,认为培训氛围要么让大家笑,要么就是让大家哭,这叫深刻,叫有效果。

我听说过有的培训机构打出不笑多少次不要钱的招牌,还有的培训企业在谈判的时候就说自己的要求就是让学员全都哭,甚至还有讲师自己鼓吹自己的课程好,少了八千元不讲,就是因为讲完课学员全都哭了。

我觉得这种表象的判定方式只能造成畸形的效果,还不如去看郭德纲的相声或白毛女的歌剧。这些谬论让我们现在正常的培训师都快畸形了,那么创造一个什么样的氛围对培训有利呢?

我喜欢用快乐的氛围实现真情流露。其实我们不追求刻意地去让学员哭还是笑,只要是真情流露就都是好的,但我反对滥用氛围。

比如我参加最搞笑的一次课程就是在杭州,一位讲销售的培训师的公开课。那天的主题是《团队建设与绩效考核》,结果整个会场用低沉煽情的音乐把气氛弄的异常悲壮,好像他的课程是救世主一样,最后自己在台上哭的东倒西晃都不行了,下台的时候还是别人扶着下去的。我算是领教到了。

如果你是讲心智训练、讲感恩惜福等话题还可以,你讲《团队绩效考核》怎么能讲成这样子?培训是一个过程,最好的方式应该是痛并快乐着,就是在对自己思想刺痛的同时快乐成长。像学骑自行车一样,要摔跤但是很快乐,像游泳一样会喝水但是很开心。

我个人快乐的标准是不让大家睡着,没有打瞌睡的意思就可以了,不追求爆笑多少次,学员眼泪都笑出来的课程一定不是什么好课程。

我本人很少哭,但是我听了周弘老师的课后真的哭了。他是赏识教育的创始人,讲课抑扬顿挫中“抑”字的氛围发挥得恰到好处。他的光盘6个小时我一口气看完,看到凌晨3点,哭了三场。但人家周弘没哭,只是一种真性情的流露。

做培训师要向这样的教育家学习,我们培训师界的匪类太多了,听听周弘老师的课程能净化净化培训师的心灵,真正理解什么是教育。

最后,是乐、是悲、是笑、是哭,看老师的性格,看课程的主题,不能一概而论!但只要是一种真情流露都不失为好课程。希望各位培训师朋友能做到恰到好处!

熊亚柱

熊亚柱