问题就是期望的结果与产生的实际结果存在的偏差,这就是问题。所谓的期望的结果就是指具体的目标、基准和标准。

所谓标准就是现在最佳的方法和条件,工作人员要以此为依据来进行工作。

比如说流水线的期望的结果是效率为95%,实际效率为87%,在这87%和95%之间的差异就是要解决的问题。

班组长知道什么是期望的结果是解决问题的第一步。比如包装流水线的目前一天8小时包装的产品为800个,如果班组长不知道今天包装流水线应该包装多少个产品,那么,班组长是不知道这条包装流水线存在问题的。也就是说,如果不清楚目标、基准和标准等的应有的状态,就无法去发现问题。

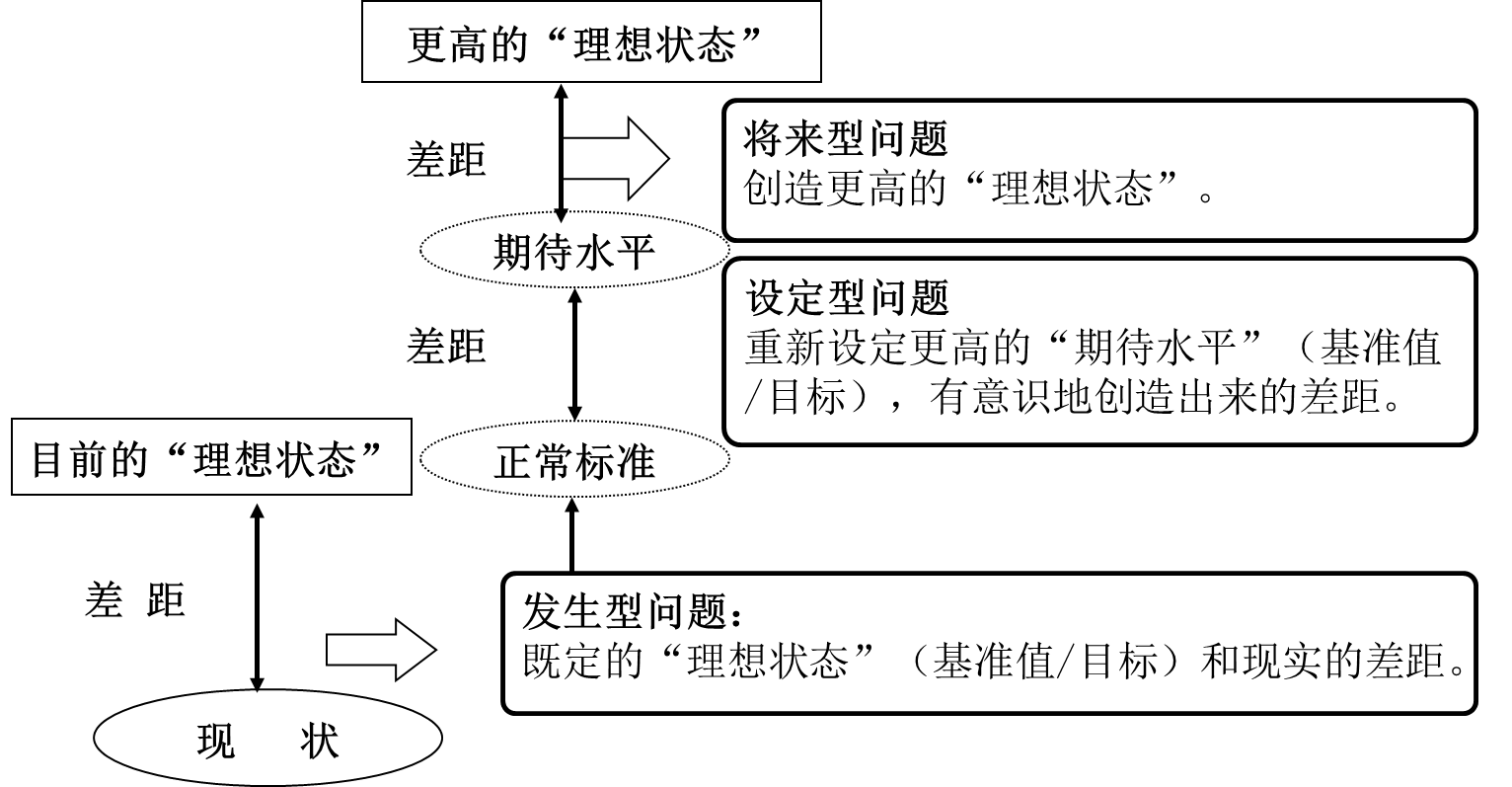

在一般的制造型企业中,现场的组织层级一般会有班组长、车间主任、车间经理、厂长等职位,每个层级解决问题的类型是不同的,把发生问题的类型主要分为三种:发生型问题、设定型问题、将来型问题。

图3-1-1 问题的三种类型

⑴发生型问题:第一类(操作层)问题

基于对现实差距的认识而产生的。现状与“通常水平”之间的差距。

⑵设定型问题:第二类(管理层)问题

由于对目标更高的期待而引导产生的。现状与“期待水平”之间的差距。

⑶将来型问题:第三类(结构层)问题

为谋求重大突破而导致产生的。现状与“理想水平” 之间的差距。

发生型问题是作为应有姿态的标准,基准已经明确,但现状低于标准的情况。追究原因,使其恢复到原有的状态。在日常工作过程中中,经常说的“出现问题了”这样的问题就指的是这一种。比如说:产品的基准合格率为98%,目前是95%,这就是发生型的问题;现场比较乱,客户不满意,这也是发生型的问题;解决发生型的问题就是现状已经发生了,已经产生了不好的影响,为了解决这种不好的影响必须要去解决的问题。这样的问题通常是可以用眼睛一看或者用数据进行确认就可以很容易发现的问题。但是,前提必须是作为应有姿态的标准、基准的明确化,这是非常必要的。

发生型问题的5个特点:

1) 与此类问题相关的目标要求是明确而具体的。

2) 此类问题多产生于可视的工作内容、工作方法、工作成果等内容本身。

3) 比较的方法和比较的结果相对明显。

4) 此类问题所涉及的各种评价指标有相对成熟的体系。

5) 此类问题的解决方法在多数情况下有相对成熟的方法提供参考。

一般情况下,班组长这个层级的岗位人员是解决发生型的问题。对于设定型的问题一般的情况下是参与解决,自己并不是主角。

设定型问题是指自己为了向更高的目标前进,重新设定一个应有的姿态而为之努力。为了实现目标而挑战解决的问题。一般解决设定型的问题需要的周期至少3-6个月,甚至更长的时间。这样的问题并不是因为苦于现状,并且也是很难用眼睛去看或者去把握数据的。虽然在当前的情况下,数据是可以满足现状的标准,但是为了达成更高的水平,就必须自己主动的设定更高的标准。那么,要想发现发生型的问题是相对比较容易的,但是发现设定型的问题比发生型更难被发现。

比如下面的就是设定型的问题:

现在产品的合格率为95%,是满足客户需求的,6个月后希望产品的合格率为98%。

现在销售一部销售额目标为3000万/年,明年销售一部的销售额目标为3500万/年。

产品的投诉率目前为2件/年,明年产品的投诉率为0件/年。

虽然现在没有出现问题,但是在将来的应有状态(目标)发生变化时,导致现状需要随

之提高的时候,就需要解决设定型问题。不过,在解决设定型的问题时,一般层级的人员为车间主任或者车间经理,他们按照公司的方针政策来进行设定。

一般的情况下,设定型的问题是针对3-6个月为周期进行开展的。那么,解决将来型的问题是针对中长期(3-5年)的视角上,根据市场的变化趋势,来弥补现在与将来的差距。

解决将来型的问题一般属于厂长或者更高层级需要考虑的工作。

比如下面的就是将来型的问题:

未来公司要开发一款新的产品,这个产品与公司的现有产品基本不相关;

公司计划在2025年新建一家子公司,用于生产外贸型的订单;

公司计划在2030年汽车转型全部为电动汽车,抛弃燃油汽车。

其实,将来型的问题看似很远或者很空洞,不过,在工作中不断的解决发生型的问题和设定型的问题时,慢慢的就知道如何去解决将来型的问题了。这种不断解决问题的能力练就了管理者分析与解决问题的能力。

不详

不详