消费者在整个消费过程中具有强烈的情感需求,其满意与否不仅仅由产品功能决定,还取决于在整个消费过程中的一种心理体验;服务的价值完全取决于客户的需求,为了弄清楚客户的需求,必须先了解客户、认识客户。

如今,在互联网和移动互联网影响下,消费者心理与行为正在发生着全新的变化,消费者需要正在由物质向精神、象征性意义转移,主流新生代的90后“自我意识”的觉醒尤为明显。他们在消费上强调自我的重要性,同时也通过消费来满足自我,在日常的消费生活中,“我”是最优先考虑的因素,我想要、我喜欢、适合我,90后追求“只要我喜欢”快乐的原则。鲜明的自我意识会不自觉地驱动他们做出预判:哪些是自己喜欢的,哪些是适合自己的。他们在消费上强调“我”优先,只要是“我”喜欢的和适合“我”的,就不会在购买上妥协。

同时,90后是富有创新精神的一批人,他们对新鲜事物充满好奇心,他们也有能力去创新。90后接受信息的能力、对社会的感知能力、对世界的了解能力,以及摆脱传统束缚的能力等都要比80后略胜一筹,他们驾驭现代互联网技术和信息手段获取优势的能力也较强,90后对新事物、新思想的接受程度及开阔的视野,也使他们有能力提出正确的见解,参与家庭消费决策。

与80后相比,90后更反感被贴标签,在自我主张上,他们眼里没有权威,只有自己的观点,不会盲目地听从别人;在自主决策上,希望自己做主,有充分的话语权;在自我成就上,希望自己能够通过某种方式来证明自己的存在与能力,他们坚持自我,在认定的事情上不会轻易妥协。

另外一方面,正是互联网的信息对称因素,和传统的土豪盲目消费不同,现在的消费很少有人会进行冲动消费,在大多数消费情境中,他们都表现得颇为理智。虽然90后比较关注自我,但是他们更加尊重人的个性和自由,对不同的观念和行为表现出更多的包容,他们喜欢新鲜事物,会做一些低成本的尝鲜消费,需要得到的服务成本不一定高,但是必须真情实意。可以这么说,新生代的消费者的消费更为感性,是理性基础上的感性购买和消费,90后消费者将某种消费感觉转换成消费价值,他们对商品的情感性、夸耀性及符号性价值的要求,早已超过了商品或服务的物质性价值及使用价值。

主流消费群体的变化会带动整个消费的升级,现在所有的购物中心都在社交化、娱乐化,消费心理的这一变化是由于“需要”“环境”和“文化”三者交互作用的结果。这三者的变化发生在人们的心灵深处,对人的影响是巨大的。这可以说是一种情感消费时代,消费者购买商品所看重的已不是商品数量的多少、质量好坏及价钱的高低,而是为了一种感情上的满足,一种心理上的认同。人们是为了社交娱乐才去万达广场的,不仅仅是去消费的。中心城市的社区商圈全部线下线上连通了,从O2O变成O+O了。

可以说,在物质产品已经充满这个世界时,人们有欲望也有条件去索取情感和精神产品。在此背景下的消费者从产生购买愿望到实现其购买行为,是由多种因素促成的。为此,营销思维与策略的重心要转移到消费者怎么买的思路上来,而怎么买的重心是消费者的需求与体验。而服务承载的情感时常起着决定性的作用,它甚至可以超越和影响到消费者的意志过程。

4.传统终端服务面临的困境

我们回过头来看看传统的终端服务的制约,传统终端服务本质上没有脱离为销售服务,而不是为客户服务的出发点,太过于急功近利,脱离了客户服务真正的需求。

首先,传统终端服务的定义过于狭窄,还有很多停留在以销售产品为导向的服务,是产品销售之外的基本保障服务。比如销售前产品讲解,销售中的疑虑消除,销售后的质量和维修保障,和客户建立的基本还是交易关系的保障性服务,如餐饮企业对服务的理解可能就是笑容可掬;设备销售企业,可能把服务理解为“保修”;银行可能认为服务就是快捷并不出差错;商品零售企业可能认为服务就是存货充足和免费送货。

这些理解都只是把服务限定在“有求必应”的范围内,满足于被动地适应顾客的要求。用马洛斯的需求理论而言,只是满足了安全的需求。同时,传统的终端服务往往流于形式,难以打动消费者,打动消费者变成了打扰消费者,服务者做不到需要的时候无处不在,不需要的时候无影无踪。而且传统终端还面临用户关系维护弱,整个物流信息结算非常原始,从“不购买、相关购买、推荐购买”的价值挖掘活动做不起来,客户持续流失且不明原因的困境。

传统的终端营销也进行了突围,也提出了为客户创造价值的理念,但是还难以摆脱遭遇到的困惑。一方面,创造物质价值需要成本,而公司的利润空间总是有限的;另一方面,由于价值的可比性,获得一定价值,顾客会期待着另一次更大的价值,而且他会毫不犹豫地在价值比较中转投竞争对手的怀抱。再者,顾客的消费信息越来越完备,他们追求自身效益最大化的理性消费在面对众多厂商时往往表现为非理性:今天中意A厂家的产品折扣让利,明天钟情于B厂家的个性化服务,后天又认为C厂家的产品知识普及不错。现今的顾客越来越难“伺候”,不但要质比价,而且你搞让利促销,他望着市场上别的同类产品有的折扣、有的派送,恨不得每一样都要。如果我们只提供产品、服务及肤浅化的价值创造,已越来越难于满足顾客多样化、个性化的需求,更难获得顾客的忠诚。

5.结论:终端服务提升的方向——服务的情感化

新生代为主的消费升级下,新零售进入了情感营销时代,营销必须是“将欲取之,必先予之”的导向。传统的终端服务必须进行革命性的变革,必须从“以企业为导向”真正转为“为客户创造价值”。企业要摒弃饮鸩止渴式的价格战,创造“魅力产品”,营造“情感品牌”,进行“友好营销”。企业要尽其所能打动既是“理性的卫道士”,又是“情感的俘虏”的消费者,使其对品牌“一见钟情”“一往情深”。

作为整体情景化营销的一部分,服务是企业为客户提供的以服务形式而存在的某种解决方案,把握消费者在消费前、消费中、消费后的情感化服务体验,由被动地适应变为主动地关心、主动地探求顾客的期望,才是研究终端服务的关键,要以专业增值、高效反应、感恩温情、亲密互动等方式给消费者提供极致体验。而只有在让客户满意、为客户创造价值的基础上,在产品之外的服务上使用情感营销,在终端服务的情感互动中为客户创造感动才有可能持久。

企业必须高举Lovemark(爱的标志),与消费者发生紧密关系,在他们的生活中扮演重要角色。从生活与情境出发,塑造感官体验及思维认同,以此抓住消费者的注意力,改变消费行为,并为产品找到新的生存价值与空间。这可以从两方面加以解释:

其一,人在被感动时,印象自然加深,加深和持久的印象对顾客忠诚的维护作用是显而易见的。

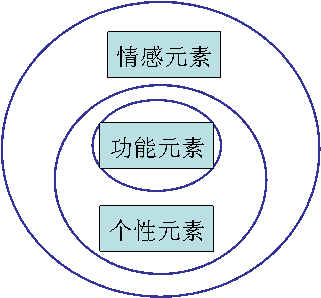

其二,感动包括情感认知的主观因素,其可比性减弱,且竞争对手模仿的可能性降低。即使模仿,竞争对手要想为客户创造另一次更深刻的感动也并不容易。终端服务一定要学会从消费者个体心理感受的角度理解消费者行为的内在依据,从功能元素、个性元素、情感元素(如图6-1所示)研究重点需要、动机、生活形态、自我概念、象征等消费者个性心理与消费购买行为的关系,创造、提供一个新的服务环境或者条件,在消费者的服务体验需求得到满足的同时,实现商家的利益。

图6-1消费者个性心理与消费购买行为的依据

在终端的服务提供上,应该将自己定位成消费者的知心朋友,对消费者要充满爱心,帮助消费者解决消费疑虑等消费心理的问题,把顾客当朋友,增值服务、温情互动、深化关系。然后,通过满足消费者的不同消费心理从而达到最理想的销售目的,服务是目的,销售是自然的结果。即使没有消费也是一种客户关系的维护,这点很重要。

迪智成

迪智成