趋势三:产业结构定乾坤

战国时期工商业的发展,改变了各诸侯国的产业结构,有利促进了诸侯国的发展,并涌现了一批当时的商业都会。同样,城市群内部产业结构的调整升级,也推动了城市化的升级和城市群的发展。随着工业化发展到一定阶段,城市化将升级,产业结构也顺应调整转移,进而城市之间产业资源重新分配,促进城市群的整体经济发展。“经济战国”时代,以农业和工业化为代表的第一、二产业占比迅速下降,以信息、技术、文化、科技等服务业为代表的第三产业占比迅速上升,在这个过程中,城市就业人口和城市化率迅速提升,城市群内部产业资源得到了优化配置,经济发展取得领先优势。

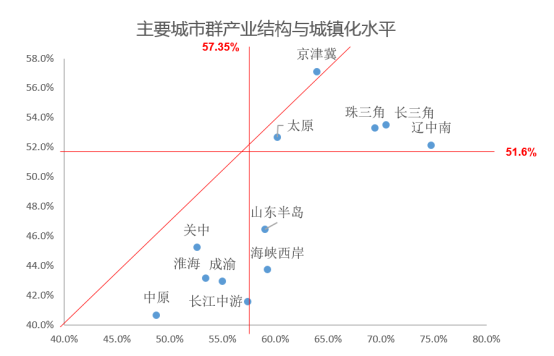

一个国家或区域经济发达与否的重要指标是其服务产业占GDP的比重,当今世界级城市群或发达国家的经济中心是服务业,基本形成以服务业为主导的“三、二、一”经济结构。全球第三产业占GDP比重在60%以上,美国以金融服务业为主的第三产业占GDP的比重超过80%,美国第一、第二、第三产业占比分别为1:19:80。现代服务业是产业链最高端、高附加值的服务业对第一产业、第二产业整合能力巨大。美国服务业就业人口占全部就业人口超过70%,居民社会消费总额占GDP总值的80%。东京都第三、第二、第一产业占GDP的比重分别为89%、11%和0.1%,其周边城市群第三产业也超过74%。中国2016年第三、第二、第一产业占GDP的比重分别为51.6%、39.8%和8.6%,介于发达国家和发展中国家之间。其中,京津冀城市群的第三产业占比最高,但也仅为57%,与美国东北部大西洋沿岸城市群和日本太平洋沿岸城市群的96.7%和78.5%相比还差很远,但也说明未来发展潜力巨大。

近二十年,我国产业结构逐年升级,2002年我国第一产业增加值首次降到了15%左右,2013年我国第一产业增加值占比降到10%,且第三产业增加值占比首次超过第二产业增加值占比,且第三产业增加值占比近几年又稳步提升,2016年和2017年我国第三产业占比均达到51.6%。中国整体第一、第二、第三产业占比比例为8:40:52,世界平均水平三大产业占比比例为5:31:64,而美国、日本等发达国家的三大产业占比比例为2:22:76。从这个角度看,我国产业结构调整带来的经济发展仍有较大空间。

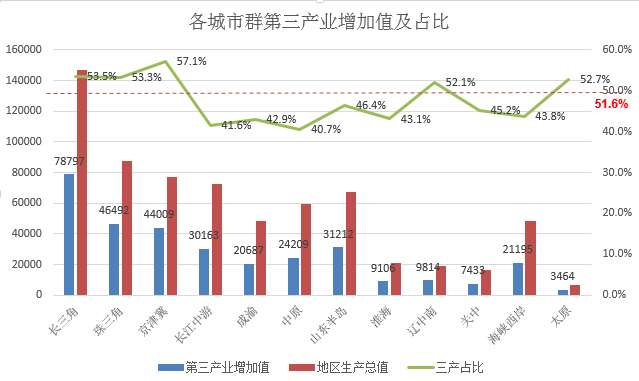

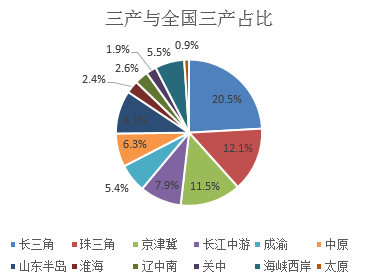

我们对12个主要城市群的2016年第三产业增加值占比地区生产总值比重和占全国第三产业增加值比重进行了整理分析:

中国主要城市群三产占比超过全国整体三产占比51.6%的城市群有京津冀、长三角、珠三角、太原和辽中南城市群;整体来看,长三角、珠三角、京津冀城城市群三产增加值与全国占比均超过10%,经济发展程度较高,其中长三角城市群整体第三产业增加值最高,超过全国三产增加值的20%,产业集中度水平已经基本达到世界级城市群水准。

城市化水平与产业结构息息相关,从世界城市群发展规律来看,城市化水平越高第三产业越发达;2016我国城镇化率为57.35%,按照我国城镇化率2035年实现70%跨过快速发展阶段的目标对比,2016年三产占比51.6%,按照达到发达国家三产占比70%的水平设置目标,绘制出城镇化率与三产结构的均衡线。在城镇化率较低的且距离均衡线越远的地方经济发展潜力越大。长江中游城市群、中原城市群、成渝城市群在下一轮城镇化进程中,将会由经济产业结构调整升级带来较大红利。

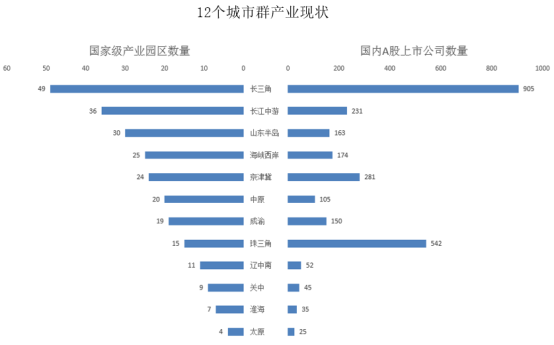

国家级产业园区和A股上市公司数量代表着城市群产业的现状基础,产业园区是重要的产业集聚地,其产业发展的带动作用很强,A股上市公司数量代表着科技创新和产业发展氛围状况。

从图表看出,长三角、珠三角、京津冀城市群毫无疑问是产业发展的第一梯队;长江中游、山东半岛、海峡西岸和成渝城市群为产业发展第二梯队,有着较强的产业发展潜力。

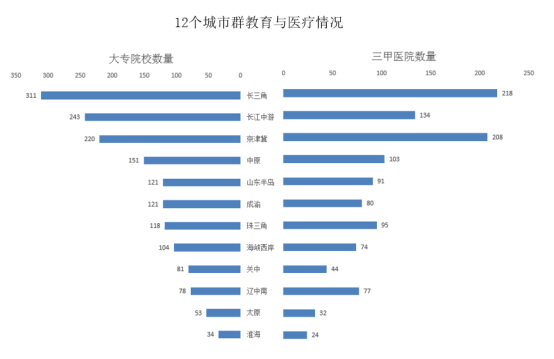

高等院校数量代表着城市群的科研创新能力,是产业发展的重要支撑,工程师和产业发展的人才要靠高等院校培养。三甲医院数量代表着城市整体配套服务水平,医疗和教育是人才落户的关键性指标。

从图表看出,长三角、珠三角、京津冀城市群毫无疑问是产业配套资源较好的第一梯队;长江中游、中原、山东半岛和成渝城市群为产业发展第二梯队,有着较强的产业配套基础资源。

吕俊博

吕俊博