上述土地指标占补平衡的交换机制尽管仍旧在计划经济的框架下,但是你不能否认它已经具备了资本思维的基因,让人想起了相似的“清洁能源发展机制”的天才设计,这是个把物理罚款演变成化学交易的经典模式。

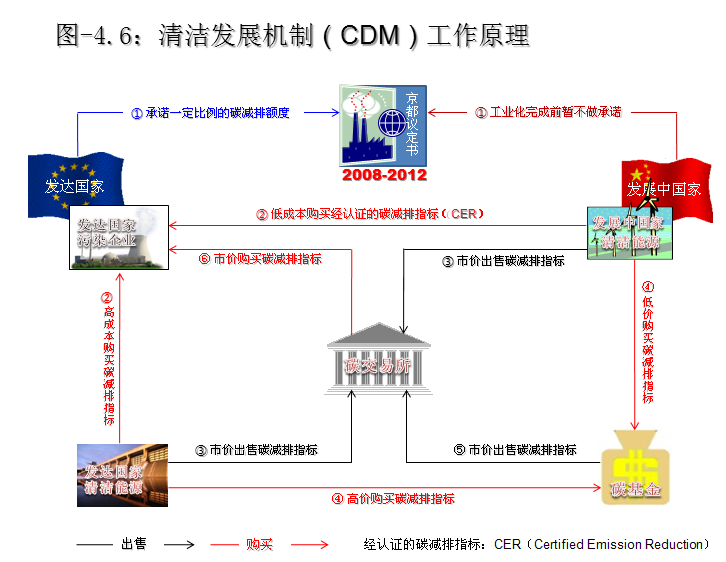

在全球清洁能源发展机制的框架下,每一个签约国政府都承诺了减低碳排放量的总指标和时间表。于是签约国政府会把总的减排指标分摊到每一个污染企业头上。污染企业如果当年的碳排放超过了额定标准,可以出资购买清洁能源企业节约下来的碳指标交差,否则就会面临巨额罚款。另一方面,清洁能源企业可以通过出售碳减排指标而获得发展资金,从宏观上实现了占补平衡的效果,导致全球二氧化碳排放总量的降低。

清洁能源发展机制虽然也是在计划经济的框架下,但是却巧妙地植入了市场交易的因素。为了方便碳减排指标的交易,各主要工业国家纷纷建立了碳排放指标交易所,甚至出现了专门批发和倒卖碳指标的基金,使碳减排额交易彻底实现了证券化、资本化、国际化,毫无障碍地跨越了时空限制。

过去政府按照传统做法,只是简单地通过对污染企业的罚款去补贴清洁能源企业,这就好比用物理手段去推动发展模式的转型;而如今通过碳指标交易机制去实现污染企业对清洁能源企业的补贴,如同采用化学手段实现了发展模式的转型。后者的优越性不言而喻,可谓随风潜入夜,润物细无声。

无论是“流转地票”还是“占补平衡”机制,目前在中国还都处于资本思维的萌芽状态,要想让它成长为叶茂枝繁的参天大树,还必须突破阻碍其发展成长的两大障碍:一是地票和指标的资本化,二是对跨地域交易的限制。

如果土地资产的流通仍旧停留在甲地票置换乙地票,或者A指标置换B指标的水平上,就意味着我们仍旧停留在以物易物的时代,交易只能在特定的对象之间进行,靠碰运气才能找到交易对象。如果不能把地票或指标随时换成通用的货币,就不可能让土地资产实现充分的流动。

如果地票或指标只能局限在省内流通,无法实现跨省交易,就会产生一个尴尬的僵局:粮产区的人在当地换不到肉食,而畜牧区的人在当地又换不到粮食。一般来说,建筑用地短缺的沿海发达地区,可耕地本来就不多,垦荒潜力有限,另外由于农业户口已经比城市户口更宝贵,当地农民恰恰不愿意拿出宅基地进入流转;而拥有更多流转土地和垦荒潜力的穷困地区,往往又并不缺少城镇建筑用地。这就产生了上面描述的僵局:需要建设用地的城市难以在本地区换到农村流转的宅基地和耕地指标;而流转土地充裕和垦荒潜力较大的地区又很难在本地区换到城市建设用地。如果不能建立全国范围的土地证券化交易中心,中国社会的城镇化转型就无法摆脱被高房价绑架的命运。

我曾经辅导过一个要上新三板的企业,拥有一项高效土壤改良技术,一年之内就可以把盐碱地变成优良的水田。他们改造的盐碱地当年播种就可以收获,三年内就可以创造高产。按理来说,公司发展的最佳商业模式就是利用占补平衡的土地交易机制,把其恢复的良田指标卖给需要建设用地的城市,在置换出当地城郊耕地的同时,又可以获得技术推广的资金。但是公司的发展模式陷入了一个政策瓶颈,受制于耕地指标的流转置换不能跨省交易。拥有大片盐碱地的东北三省和内蒙古由于人口流失并不缺乏城市建设用地,而城市建设用地短缺的长三角和珠三角地区,又很难找到大片的盐碱地需要改良。最后这家企业选择了一个符合国情但是又最笨拙的发展战略:租用土地进行改良,然后自己耕种,通过卖农产品的收入进行技术推广。一个完全可以用资本运营解决的问题,最后退回到了产品运营的层面,让一项利国利民的项目在推广进程中步履蹒跚。

当我们站到企业的角度去看问题的时候,才能真正发现宏观调整机制的痛点。要想让企业家转变思维模式,首先要让政府先改变思维模式。

房西苑

房西苑