为什么要把设计作为知识管理的第一步呢?

应该说,没有任何一位培训师会拒绝了解、掌握,乃至拥有更多的知识。

但是,从促进职业成长与发展的角度看,知识数量上的多并不意味着一定有用、有效。

所谓有用,简单来说就是指培训师所吸纳、拥有的知识能否不断促进自身的职业成长与发展。

所谓有效,指的是培训师能否通过对知识的灵活运用,让学员真正有所得、有所动、有所悟。

作者在十几年的TTT课程实践中发现一个特别有趣的现象:有些培训师从事培训工作多年(至少3年以上)以后,往往会处于一个非常尴尬的境地:一方面,持续多年的培训工作,已经对培训这件事情念兹在兹了;另一方面,多年的实践历练,已经逐渐对自己的主讲课程产生了麻木和倦怠。

这一类培训师都有一个共同的特征,就是特别爱学习,用如饥似渴来形容他们的学习状态一点都不为过。尤其在私下交流的时候,甚至会让人觉得,只要是他所属课程领域的知识几乎达到了通晓的状态。无论是最新资讯,还是那些最新的名词、术语、概念及训练形式和手段,都能够如数家珍。可是,真正让他们苦恼的是:即便如此,自身的职业成长却遭遇着无法突破的瓶颈。典型表现是,课堂内容的演绎生动流畅,培训方法的运用更是自如无碍……可是,不但学员状态仍然游离,连自己上完一堂课程之后也是意兴阑珊、没有激情,更没有职业初期的满足感和成就感。

出现上述现象固然有诸多原因,但是,仅就培训师的知识层面分析,可以肯定的是,培训师自身没有做好知识管理是根本,尤其是知识管理的设计环节出现了严重的问题。

西汉·戴圣《礼记·中庸》有云:“凡事预则立,不预则废。”

无论一名培训师多么努力,因为受制于时间、精力及此前学习经历和背景等因素的制约,其所能涉猎、接受,乃至理解和掌握的知识都是极其有限的。如何在这种“有限”的基础上最大化知识的效率、效力及效能,自然是培训师知识管理不得不面对和考虑的事情。

所谓知识管理的设计,指的是培训师基于自己的职业愿景和使命,预先规划好自己的职业成长路径和不同阶段的职业目标,并以此为主线,确定所需要的知识范畴和获取路径。

我们知道,从获取方式来看,知识可以分为间接知识(即经由他人经验总结提炼的)和直接知识(即由自己亲身实践总结提炼的)。间接知识是通过外摄的方式获取,而直接知识是由内省方式获取。

所以,知识管理的设计首先需要遵循两个基本原则:

第一个原则,外摄聚焦。

很长时间以来,外摄间接知识需要付出更多的时间、精力,乃至经济成本,而且途径也极其有限。但是,在当今的移动互联网时代,虽然已经极大程度上解决了前述问题。但是,与此同时也出现一些新的问题,包括知识被严重碎片化,而且呈现越来越杂芜的状态,让人们愈发感到信息过载带来的恐慌和焦虑——因为信息本身并不代表知识。所以,如何紧紧围绕自己的职业成长与发展来进行有效的知识管理,是设计环节必须考虑的问题。

第二个原则,内省开放。

在某种程度上说,只要我们有任何的亲身实践,理论上都可以获得一定的经验或者教训,但是,人们常常会仅仅停留在个案层面,不愿意或者没有意识到某一经验的普遍性和场景适应范围,从而造成很多时候,只能就事论事的狭窄空间。

其次,知识管理的设计环节要考虑的是,基于自身职业成长与发展的需要,界定一个基本知识范畴,也就是遵循前面的聚焦原则。

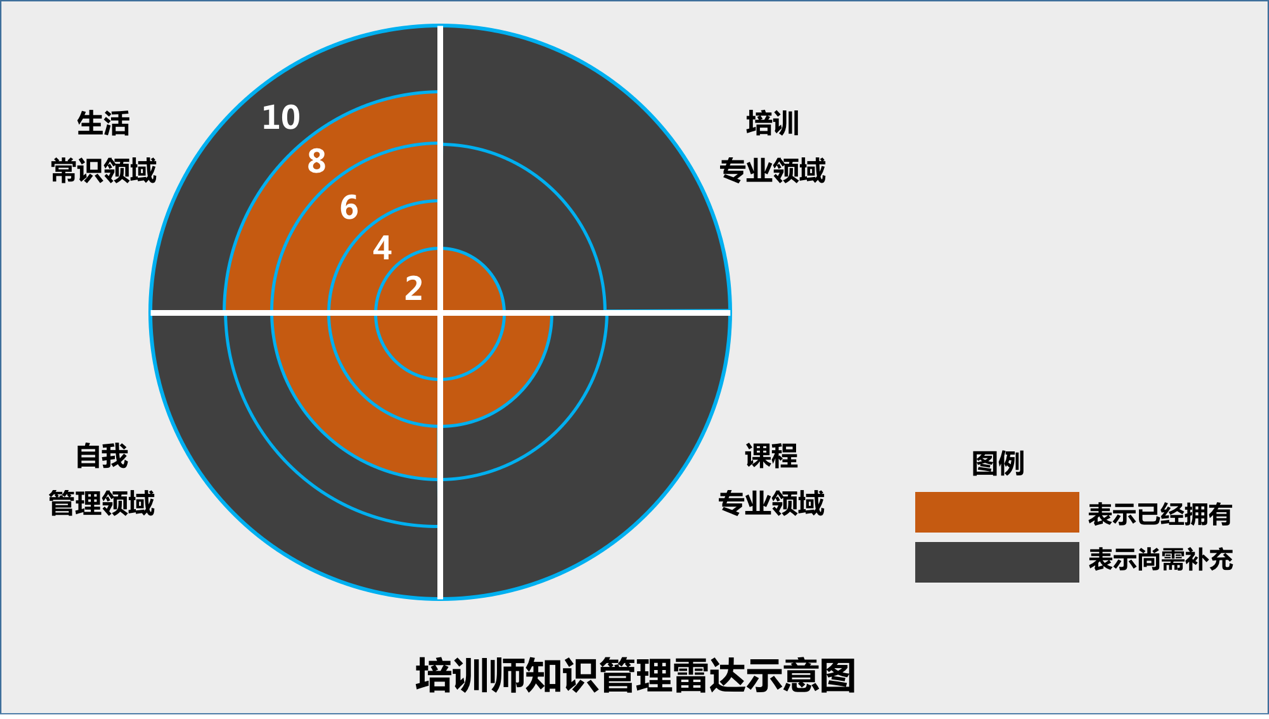

作者认为,单纯从职业职责角度看,培训师(尤其是初入行的培训师)的知识范畴至少应该包含四个基本的维度,即:

(1)培训专业领域的知识;

(2)课程专业领域的知识;

(3)自我管理领域的知识;

(4)生活常识领域的知识等,如图,8-4所示。

参考上图示例所示,每一位培训师都可以先确定自身所需的知识范畴,然后再利用思维导图的方式,进行更细致的分类。

然后,再依照知识地图的基本框架,对照目前自己的状态,可以尝试建立一个雷达示意图(如图:)

图8-4 知识管理雷达示意图

此外,设计自己的知识地图的时候,除了知识范畴之外,还需要考虑获取的途径。对此,作者就不再一一赘述了。

总之:

知识管理有套路,做好设计第一步;

外摄内省有原则,框定范畴找路途。

廖信琳

廖信琳