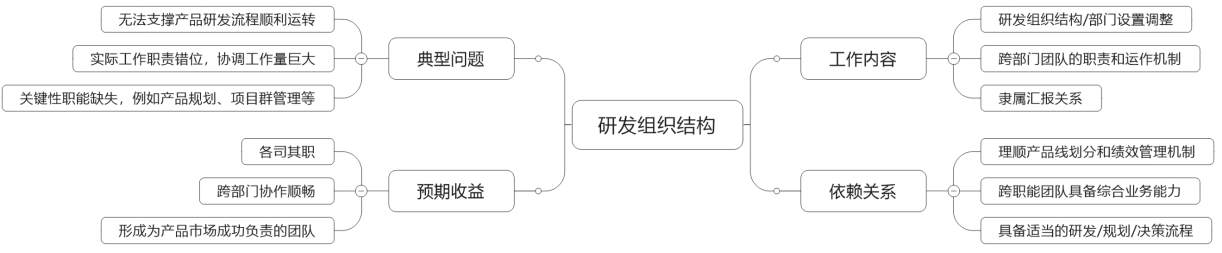

研发组织结构如图3-43所示。

图3-43 研发组织结构

在研发体系改进过程中,往往会伴随着组织结构的调整。这里的组织结构并非指研发体系中可见的部门设置和专业化分工,而是指建立虚拟的、跨职能的团队,用于整合某些重要职能。企业的产品只要不发生很大变化,其专业部门设置也就不会发生大的调整。

在咨询实践中,笔者发现几乎所有的企业都不存在研发职能彻底缺失的情况,只是某些职能的履行缺乏系统性、规划性,或者能力较弱,致使工作质量不理想。比如在很多企业中广受诟病的产品规划工作,即使规模再小的企业也不缺乏规划职能,只是由于缺乏信息输入、没有专人持续负责、碎片化的规划活动等因素,而造成规划质量不佳、难以指导产品研发等现象。

通常进行研发组织结构改进,就是期望将原来支离破碎、各自为战、缺乏协作的一系列活动都归并到一个明确的责任主体。目的是让重要任务得以高质量、高效率运作。如图3-44所示。

图3-44研发组织结构改进

比如复杂产品的研发过程除了研发,包括采购、制造、测试、销售、服务等部门都在其中承担着工作。如果缺乏强有力的、具有授权的项目管理者,这个过程则显得低效而拖沓,甚至没有人对产品的研发成功乃至市场成功负责。这就需要建立跨部门的项目团队,将原有缺乏协作、难以控制的过程改善为有组织、有计划、自我管理的过程,以推进项目运作。

不过单纯的研发组织调整,并不会获得任何效果,甚至会引发混乱。

某企业为尽快提高规划质量,成立了专门负责产品规划的部门。但却没有为规划工作建立相关的流程制度,也没有明确其他部门如何去配合。结果规划工作只是局限在几个人的办公室里,费尽心机的规划成果令大家极为失望;重金聘请的产品管理专家,并没有取得理想效果,还将企业原有的规划分工打乱,企业骑虎难下。

在进行研发组织调整,必须考虑到组织结构及其职责划分、相关流程制度、绩效评价机制等要素的匹配。以集成产品开发模式为例,其有效运作需要跨部门研发团队、结构化研发流程和跨部门绩效管理机制三个要素的共同支撑。如图3-45所示。三者的不一致将削弱实施效果:仅有流程,项目经理还是在唱独角戏;仅有组织,团队将不知道如何工作而原地踏步;仅有绩效管理,当事人将揽功推过、把工作当成政治游戏。

图3-45集成产品研发模式

那么,只要完整地考虑了组织、流程和绩效的匹配关系,就会取得理想效果?

很遗憾,这仅仅保证了体系运作顺畅而已。想要获得良好的效率,就必须在关键业务能力上面有实质性的提升。比如集成产品开发体系中的开发流程,强调并行工程,也就是将原来串行的工作“拉到前面来做”,从而缩短周期。当串行工作变为并行工作方式时,需要研发团队更强的协作和预判能力。否则,即使“做了”却没有“做好”,没有能力支撑的管理制度并不会带来实质性改善。

组织调整并非轻而易举的事情,所谓“从古知兵非好战”,每当遇到操刀组织调整时,咨询师都需要慎之又慎。某些热衷于组织变革的改进者,对预期效果如数家珍,对风险含糊其辞,这往往是缺乏组织调整实践经验的一种表现。

在某次培训沟通的场合,曾经有过这样的对话:

(A是培训讲师,B、C分别是企业的研发管理者)

A:“在矩阵式管理模式中,有弱矩阵、平衡型矩阵,还有强矩阵,您认为哪种形式好?”

B:“当然是强矩阵。”

A:“主要是什么原因?”

B:“老师都这么讲,标杆公司也是这么做的。况且我们公司现在就是弱矩阵方式,效果不理想。如果不做出深刻调整,建立重量级研发团队和原来没什么区别。”

A:“那贵公司具体从何入手?”

B:“这个事情还真没考虑。”

……

A:“贵公司成立了跨部门的产品研发团队,负责端到端的产品实现和上市过程,实施效果如何?”

C:“喜忧参半吧。可喜的一面是大家改变了思路,都积极参与产品开发过程中,推诿扯皮的情况减少了一些;困难的是,项目经理还是只管进度,对产品的成本、质量仍然顾及不到;项目进入到试制阶段,管理就失控了。我认为这和项目经理的经验有关。”

A:“如果把研发过程分为两段:一是从立项到产品功能验证完成;二是中试与试制过程。分别由研发经理和制造经理管辖,是否可以有所改善?”

C:“这样做,与‘ 对产品研发实施端到端管理’的理念相冲突。”

A:“……”

上述对话反映了部分企业的真实情况,是理论与实践的矛盾。我们首先了解一下成熟的研发管理体系中的组织模式,然后再通过实际案例介绍如何在企业中实施组织结构调整。

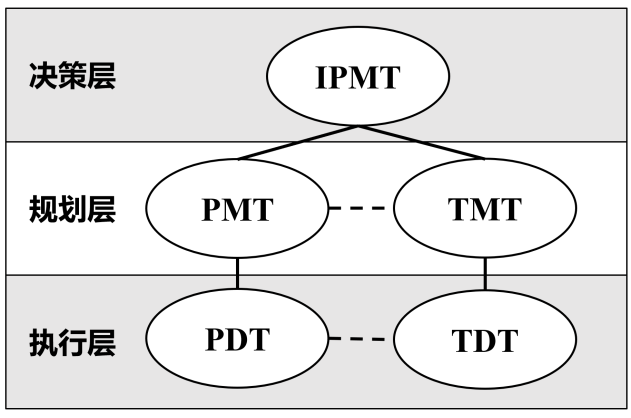

在集成产品开发体系中,典型的跨部门团队及其管辖关系如图3-46所示。

图3-46典型的跨部门团队及其管辖关系

IPMT20 是一个高层管理者组成的跨部门团队,负责制定产品战略和公司级别产品决策。IPMT主要做两类决策:一是对产品规划成果进行决策;二是对重大研发项目的关键问题进行决策。IPMT的工作目标就是获得最佳投资组合。

PMT21和TMT22的主要工作分别是完成产品规划和技术规划,并且将规划成果汇报至IPMT获得评审通过。这两个规划团队在各自工作实施过程中,需要进行良好互动,以使产品路标和技术路标相互支撑。

产品与技术规划成果将以《项目任务书(Charter)》的形式下达给PDT23和TDT24去落实。PDT成员来自各个功能领域(市场、研发、服务、制造、营销、财务等),TDT成员则主要来自研发和预研领域。两个执行团队需要适时沟通,以便技术开发成果顺利转移到产品研发。

究竟哪个团队对产品的市场成功负责呢?

每个团队都需要对产品的市场成功负责,只是关注要点不同:IPMT需要把握产品方向,确保资源的合理投放;PMT负责将产品目标进行分解并落实为可执行的工作计划;PDT则是按照《项目任务书》的明确要求,完成产品的实现和发布。三个层次相互衔接和支撑,完成各自的使命。

位置越高,责任越大。对于产品市场成败,IPMT的决策拥有最大的影响范围和影响程度,因此IPMT责无旁贷地承担着更大责任。集成产品开发体系中的规划和决策机制,为企业领导层提供了很好的机会,能够从最高层次关注研发体系的运作质量,而不是应急式的救火。

◎ 案例一:建立项目指导委员会

企业研发体系中非常头疼的问题是多项目并行时造成的资源冲突。尤其在不清楚多个研发项目相对的重要程度、当前研发资源负荷状态时,产生的争吵和抱怨简直就像一场挥之不去的梦魇。

研发管理者为应付此类局面使出了浑身解数,但是仍然无法获得各方的满意。在紧急时刻,有的研发主管对项目经理开诚布公,“我手里也没有资源给你,这时候就要看你的协调和管理水平了”“你看××项目,人家从来都不抱怨,都是自己想办法解决”“资源问题一直都存在,就不要再提了”。项目经理只能在团队内部挖潜,或者到相关部门去“刷脸”协调资源。

这显然不是长久之计,资源紧绷的状态、提心吊胆的心情更令研发管理者如芒在背。如何应对这种局面?

首先需要承认,任何企业都是在资源有限的情况下开展研发工作,无论业界翘楚还是无名之辈,概莫能外。如果我们的管理可以让宝贵的研发资源投入到那些最增值的研发任务中,使那些最具市场潜力的研发项目获得充分资源,即使还有很多项目由于资源短缺而搁置,管理者也应该欣然接受这种现实,此时的研发体系已经发挥了最高效率。

那么如何使得研发资源获得良性配置呢?

仅是在项目经理这个层次进行资源协调,整体效率并不高。在每位项目经理眼里,自己项目的优先级总是最高的,应该获得充分的资源保证。这显然需要企业从研发体系整体情况出发,给出统一的考虑和调配。

在某企业的研发改进过程中,改进者建立了一个名为“项目指导委员会”的跨部门团队,主要包括产品管理和资源管理两类责任主体。综合来看,项目指导委员会既了解工作目标和优先次序,同时也清楚当前资源负荷的具体情况,可以据此做出资源调配。如图3-47所示。

图3-47项目指导委员会

项目指导委员会采用例会机制,由项目管理部长汇总项目资源冲突的具体情况,产品经理给出研发项目的目标和优先级别,职能经理提出资源调整建议,由研发总监确定最终方案,并知会相关的项目经理和工程师,执行资源和进度变更管控。

如何评价项目指导委员会的工作效果呢?

通俗地讲,每个项目经理都在为一个通过努力可以达到的项目目标而努力时,就证明项目指导委员会的工作是卓有成效的。

◎ 案例二:P公司的组织变迁

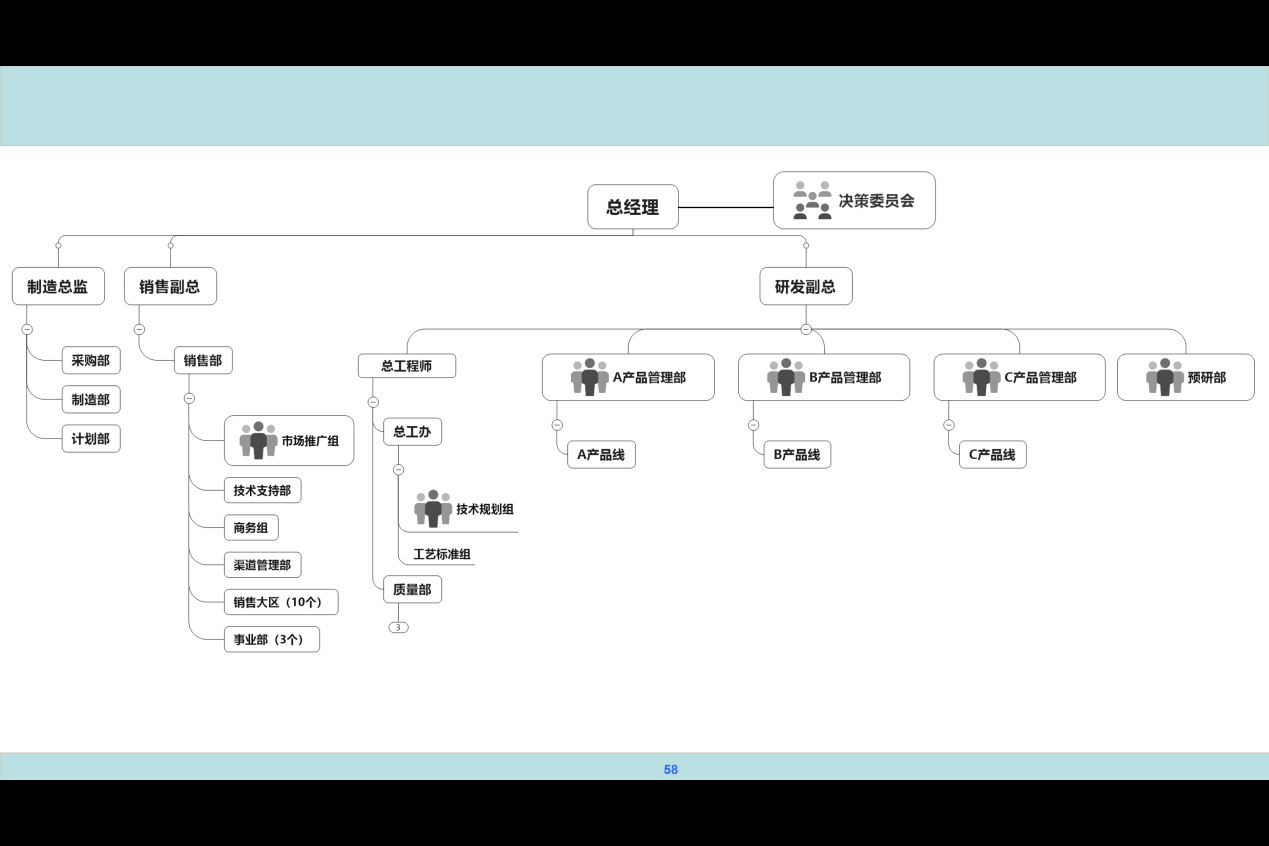

某高科技公司P研发体系的组织结构如图3-48所示。

图3-48 某高科技公司P研发体系的组织结构

在快速发展过程中,P公司出现了如下的突出问题:

随着公司产品线的逐渐增加和部门划分的越来越细,部门间协调比较困难,无法快速响应客户;

公司对市场和销售进行了区分,但市场工作还主要停留在市场推广等短期性工作上,缺乏前瞻性的市场规划工作;

研发与市场脱节问题比较突出。对于市场需求主要靠高层把握,没有人对市场需求、竞争信息进行分析,没有整体的产品路标规划;

研发人员主要根据高层和销售人员的要求开发或修改产品,常常出现开发了只有一个客户需要的产品或功能;

总工程师管辖的两个部门(质量部、总工办)起到了监督与控制作用,但与制造、研发部门脱节比较严重;

没有人真正对产品的市场成功负责,只有总经理真正关心产品成功。

调研发现在市场部下面有“产品规划组”,但是却有名无实,无法履行产品规划的职责。P公司产品规划的职责分别由总经理/核心领导、各产品线主管完成。但是这种不一致的、断续的,甚至是突发的工作令规划结果缺乏系统性,不断变更令研发团队穷于应付。

因此,需要以产品管理为主线,理顺P公司的研发体系:

在规划层,在研发体系内部,为每条产品线设立产品管理部,主要负责产品线路标规划、需求和信息的沟通与分析、资源规划与配置;

在总工办内部,建立技术规划组,负责公司级别技术路线规划和共享平台规划;

在决策层,设立虚拟的决策委员会,对产品规划、资源规划和重大产品方向进行决策;

在执行层,保持原有的产品线资源分工不变,增加技术预研部,主要负责技术规划成果的实现。

调整后的组织结构如图3-49所示。

图3-49 调整后的组织结构

同时,需要为新增/调整的组织建立相应的流程制度和评价机制。以产品管理部为例,典型工作包括市场需求管理、产品规划、研发项目监督等,所涉及流程包括需求管理流程、产品规划流程、项目立项流程、项目绩效评价制度等。

最后我们需要澄清几个常见问题:

为什么没有将产品管理建立为单独的部门?

在图3-49中,我们将产品管理职能放在研发体系内部,目的是促进其与研发团队的有效沟通。产品管理团队成员主要来自研发和市场,由产品经理负责管理。产品管理职能设置初期,主要工作为产品规划、项目立项、市场信息和需求处理等;待时机成熟后,将会对产品经理下达明确业务目标,形成正式的产品经理负责制。

为什么各产品线的研发资源没有实施统一管理?

由于各产品线的专业技术差异较大,并不具备统一管理和配置的基础。在企业管理实践中,并非追求理想化的组织结构,而是将合理与效率放在首位。

产品需求和市场信息如何传递?

产品管理团队中有专门的信息需求接口人,负责接收来自各个领域的信息,并及时处理和反馈;产品经理定期组织与销售、技术支持等部门的沟通例会,了解市场一线的信息。

靖爽

靖爽