对于多数从基层成长起来的中层管理者,学习力是其在某一专业领域深耕并被晋升至中层的能力基础。创造力,则是学习力的高阶发展能力,也是导致中层管理者之间存在较大成长差异的能力之一。

创造力是基于智商的基础与潜质的高阶学习力。如果说学习力是个体对现有知识进行主动摄取与内化,创造力则是个体在已掌握的知识体系基础上进行的深度思考与再加工,是超越已有知识体系并产生新理论、新方法与新技术的拓荒能力。

创造力,一方面集中体现了个体在专业深耕领域的智慧潜力;另一方面也突出展现了个体积极主动、勇于创新的进取态度。态度犹如信仰,指引行动,朝着“光”的方向。

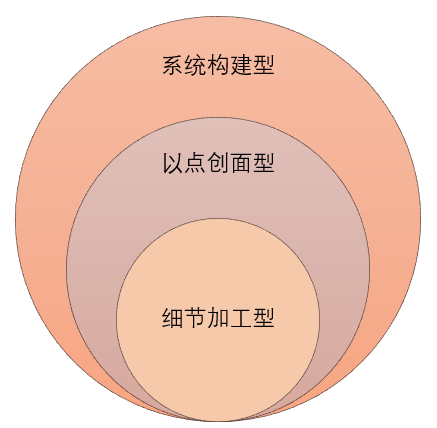

按照创造力拓展的广度与深度,由浅至深分为以下三类,如图4-1所示。

图4-1 创造力分类图

(一)细节加工型

创造力最常见、最基础的类型是细节加工型。在专业领域工作多年的中层管理者,往往在细节方面具有超出普通员工的敏感与思考,不仅是因为专业实践的自信,更是因为预防隐患、提高效率的管理责任。此类型多体现在初为管理者的阶段。面试官可提问如下问题:

“都说‘清官上任三把火’,你刚任命为部门经理时,在部门管理上都做了哪些改进的工作?能否讲述一个具体的例子?”

“你对下属的日常管理中,是喜欢在工作例会上统一布置,还是喜欢在你的办公室单独交代?你通常更关注下属工作的过程还是结果?为什么?”

他们的回答往往会明显聚焦在细节部分,如对某项制度、流程、技术程序的改进;对下属工作过程的详细了解与纠正;交代下属工作时的事无巨细等。他们会敏感而耐心地帮助下属,在管理细节的把控与完善中获得自我满足。

此类型的创造力,可用“关键行为事件法”做评价。

“关键行为事件法”通常被用来评价与匹配岗位胜任模型的一种方法,是通过深度访谈,将访谈对象工作期间所做的成功与失败的事件进行详细的回顾与描述,从而根据绩效细节行为,提炼出岗位胜任素质。

“关键行为事件法”也适用于面试环节,尤其是面试中层管理者,在应聘者过往经历的描述中,考察其是否具有创造力等其他突出的能力。

【案例故事】“细节”处的思考

一次复试MBA考生时,一位教育行业的女考生引起了我的注意。她在入学简历的“个人优势”一栏这样写道:“具有较强的创新精神与高效执行力。”于是,我借此向她提问:“你评价自己具有创新精神与执行力的依据是什么?能不能结合你的工作实践,最好是一件具体的事,把当时发生的背景、你的行动、你的想法及感受详细说一下?”

她立即讲起工作中的一件小事。

她是在山西的一家机构负责公司运营工作,担任运营经理职位。这家机构规模虽不大,但在当地小有名气,生源还算稳定,很多家长都是因口碑慕名而来。

为进一步提高知名度与报名率,他们新开发了一个微信公众号的报名系统,家长可以在系统中以在线的形式实现课程的试听报名。新系统上线后,在试用的第一个月,她却发现线上试听课的报名远低于来机构线下咨询的试听课报名比例。于是,她开始寻找问题的根源,亲自以推荐现场咨询的家长体验微信报名预约课的方式,虚心听取家长们反馈的意见。半个月后,她终于弄清楚了系统报名率低的原因:微信公众号的报名流程,需要连续填写个人信息并点击七步才能最终完成全部报名,但很多家长并没有耐心逐一填写信息,以及按照步骤指示一个个点击“下一步”。于是,“七步点击”成了家长们选择放弃最终报名的关键原因。

找到了问题根源,她便带领团队重新设置报名系统的操作步骤,由七步改成四步,最大限度降低报名点击次数。改良后的“四步点击”报名系统,在第一周就看到了成效:线上报名的约课率比上周高出了5个百分点。

最后她总结,工作中其实充满挑战,关键在于自己是否善于发现,主动创新。

(二)以点创面型

任何专业领域的工作内容,按照一定规律,可以分模块或分步骤构成一面专业“防火墙”,为企业发展撑起此项职能的管理“保护伞”。对于从事多年职能部门工作的管理者,若已超脱管理细节的创新,将部门的职责、流程、知识、技能及具备的能力、素质进行量化加工后内化于管理,成为专业“闭环”的管理模式。此时,以细节的“点”构造专业的“面”,即为“以点创面型”的创造力。

以下问题,面试官可做参考:

“你是怎样把部门内三个不同模块主管的工作内容进行有效衔接的?你怎样保证他们之间的沟通效率,不会因为沟通不畅造成工作失误?”

“对于你所在的部门,你认为高效的部门管理应该体现在哪些方面?在你之前的公司经历中,你认为自己做到了吗?为什么?”

他们的回答,通常能够融会贯通专业领域涵盖的方方面面,清楚自己部门的工作风险点在哪里,关键协调环节是什么,自己在哪些方面需要强化下属的管理意识与能力。如行云流水般的回答往往让人酣畅、通透,闪耀着智慧的光芒。

(三)系统构建型

企业是由职能部门与管理者共同构成的一个动态发展系统,对于系统来说,整体大于部分之和。每个部门的工作目标应与企业发展保持一致,需要部门管理者清楚地知道企业在每个不同阶段的发展目标,能够将部门工作目标与之动态匹配并实现。由此,在“以点创面”的创造力基础上,高效的中层管理者还应具有系统思考的创造力,将部门置于企业的大船,共同划桨扬帆。

面试官可做以下问题的提问:

“你认为你的部门职能在企业里的作用主要体现在哪些方面?你是怎样保证你的部门与其他部门的有效沟通,不拖工作后腿的?”

“能不能说一下,对于上市公司要求的内控工作,你是怎样实现部门管理的内控目标的?在整个公司的内控项目工作中,有没有与你不配合的部门?你是怎样协调的?”

“在你过往的部门管理工作中,有没有帮助企业解决了大难题,让你感觉极大地发挥了部门价值或个人价值的事件?能不能简单介绍一下?”

他们的回答,往往会将眼光放在企业,以实现企业利益最大化为目标,回溯自己部门的工作重点与难点,着重解决部门管理中的关键问题。

对于系统构建型的创造力考察,可采用情境判断测验的方法。

情境判断测验(Situational Judgement Test-SJT)是通过模拟工作中已经发生或可能发生的情境,让应聘者对情境中的问题反馈进行评价或选择,由此判断应聘者所具备能力情况的一种测试方法。主要考察应聘者能否站在全局高度的问题解决能力与系统思维能力,尤其是处于复杂情境的创新思路与独特办法。

情境判断测验可采用纸质测验或口头测验两种方式。纸质测验更适合多岗位的集体面试,在笔试环节加入情境判断测验,可直观获知应聘者的思维与认知习惯,判断能力水平。口头测验较适合单一岗位的面试,对于招聘岗位不多的企业,口头测验省时省力,在面试沟通中也较多使用。

【案例故事】“刁钻”的面试

一次,帮客户招聘一位人事经理时,便采用了口头的情景判断测验。根据这个企业处于快速成长期、人数不多的特点,招聘的人事经理需要在扎实的专业知识基础上具有突出的系统思维能力,能帮助企业灵活地解决问题,落实公司决策。

面试中,我故意出了一道“刁钻”的测验题目:你所在的企业发展很快,对人才的成长速度的要求很高。但是,老板逐渐发现,一位在公司干了三年的主管,日常工作中虽没有出现过明显失误或问题,但每年的绩效考核成绩总处于不上不下的一般水平。同时,他的个人收入却随公司效益与工龄的逐年提高而水涨船高。对于这样的“鸡肋”员工,老板告诉你,他的态度是“零容忍”,需要你想办法让这名主管提出离职。对此,你会怎样做?

这个题目不仅要求应聘者熟悉专业的劳动法知识,更要明白牵一发而动全身的道理,不能成为企业管理的负能量隐患。

果然,当我把这个题目讲给坐在我对面的每一位应聘者时,回答的结果五花八门,其中包括已工作几年的人力资源管理者。

前来面试的三十几个应聘者中,只有一个女孩真正理解了问题,从容地说出想法与行动。我又翻看了一下她简历中描述的工作经历:她是从餐饮业的服务生做起,但半年后就提为领班。两年后,又做了人事专员,很快又被提拔为人事主管。前来面试时,她被公司提拔为人事经理还不到一年。

于是,我问她:“在这家餐饮公司做的时间并不长,是怎样在短时间内一次次做到被赏识、被提拔的?”她说:“就是因为没有人告诉我工作该怎样做,只好自己琢磨,边干边学,根据公司的管理现状,学习、借鉴其他公司的制度、流程与方法,边修改边创新,结合大家的意见进行讨论。因为我是公司人力资源工作的最后一道关,不能给公司留下管理隐患,因此,我不得不事事考虑全局,与各部门一一协商,直到他们全部接受,最后落地执行。”

我又问她:“为什么刚被提拔不到一年就想离开培养了你的这家餐饮公司?”

她略微低下头,害羞地笑了一下,说:“坦率地讲,我的成长离不开这家公司,也非常感激老板。但是,我更清楚自己现在的能力局限,在现在的岗位,所有工作都是摸着石头过河,没有人教、没有人带,很吃力,更不知道做得对不对。因此,非常期待能够在更规范的公司中进一步学习更加完善的人力资源管理,跟着前辈成长,提高自己的专业能力。”

虽然从细节加工型到以点创面型,再到系统构建型的由低到高的创造力能量不同,但不论属于哪种类型的创造力,都是管理者基于岗位实践的创新能力,是企业需要褒扬的人才核心能力之一。学习知识不是目的,把知识用到工作中并能妥善地解决实际工作问题,才是评判学习的意义与价值的标准,也是判断应聘者是否是潜力人才的标准。

不详

不详