即将上市的“心眼儿好”有三个头疼之处:

一是市场格局固若金汤,厂家都有自己固定的客户,非常稳定;

二是后面有大量追兵,德国、日本等其他厂家的涂层产品也正在申报或即将上市;

三是自身的价格太高,当时国产支架平均价格1.2万左右,进口普通支架平均价格2.2万左右,而“心眼儿好”是4.6万每枚。

面对如此“死局”,如何让它用6个月变成第一品牌的呢……

2003年,国内心血管支架市场硝烟弥漫,混乱不堪。之所以这样说是因为有以下三个特征:

1.品牌多:市场上有Boston(波士顿),Braund(贝朗),Guidant(佳腾)等十多个国外品牌和多个国内品牌,都面对一个小小的导管室;

2.关系乱:医患矛盾突出、厂家和医生矛盾突出、医生和医生矛盾突出;

3.打得狠:焦点访谈曾报道支架市场内幕,天津、北京有几个医院因为支架的事从圈内闹到圈外,影响恶劣。

因为有的读者可能对支架不太了解,我简单介绍一下:冠心病是心脏自己给自己供应血液的冠脉狭窄了,心肌梗死是因为狭窄的冠脉彻底堵上了,支架技术就是用一根细钢丝把冠脉里面堵的地方捅开,然后在那里放个支架把它支撑起来,使血管通畅。放支架在当时看来对于治疗冠心病、心肌梗死的作用是立竿见影。但是有一个问题,就是过一段时间后很多病人在放支架的地方又有了新的狭窄,称作“再狭窄”,血管又堵上了。所以当时全球研究的方向是研制防止再狭窄的支架。

盛联(厂家化名)上市的新型药物涂层冠脉支架“心眼儿好”(产品化名)就是这种能够防止再狭窄的支架,它在支架的表面上涂了一层抑制细胞分裂生长的药物,从而防止再狭窄。产品看起来很不错,但混乱的市场很令人头疼。

第一个头疼之处,市场格局固若金汤。支架市场的形成已经有6~7年,每个厂家都有自己固定的客户,关系超乎寻常地稳定,这是个安全问题,而不是短期利益问题,如何打破这个壁垒是个大难题;

第二个头疼之处,后面有大量追兵。德国日本等其他支架厂家的涂层产品也正在申报或即将上市,留给“心眼儿好”的时间不多;

第三个头疼之处,自身的价格太高。当时国产支架平均价格1.2万左右,进口普通支架平均价格2.2万左右,而“心眼儿好”是4.6万元每枚。

“心眼儿好”面临的难题:

1.如何打破现有格局,快速切入市场;

2.取得先发优势,避开和其他同类产品的恶性竞争;

3.打造优势品牌,支撑高端价格?

在这种情况下,我们为盛联的“心眼儿好”进行了营销咨询,1个月切入市场,6个月就取得了辉煌的胜利,稳居冠军宝座。

我自己就是学习心血管专业的,我自己就是做PTCA放支架的,所以对产品本身医学方面的东西我不担心,因为我知道这个项目的核心难点在于如何快速攻破那个坚实的堡垒。所以,接受盛联正式委托后首先进行全面市场调研,盘点公司内部资源,了解公司期望。

盛联作为大外企,内部资源很丰富,产品本身的文献支持很多,在素材上没有问题,只剩下一个加工表述的“术”的工作;公司期望很明确,第一不降价,就卖4.6万,第二要快,如果动作慢了竞品蜂拥而上就丧失了优势。市场调研的内容很丰富,包括竞争厂家、医生、患者、患者家属,要充分了解各方的想法和未被满足的需求。

通过大量的深访、调研,我们对相关利益方确定了几个本质认识:

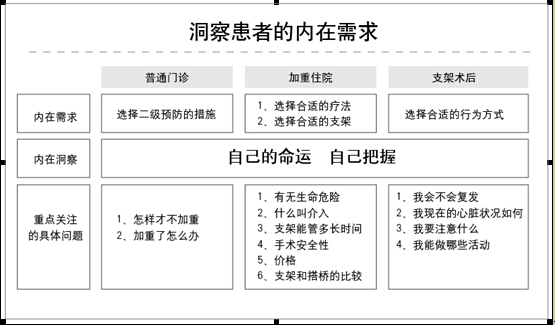

1.患者:当时医患关系紧张,患者对医生不信任,患者迫切需要“自己做主决策,医生帮忙执行”的医疗模式。但是由于信息不对称,患者不可能做出有太多权限的决策,当时的患者决策权体现在是用进口产品还是国产产品上,医生一般会向患者(家属)征求意见:“支架有进口的有国产的,进口的好一点儿但也贵一些,国产的也不错而且便宜一些,你想用进口的还是国产的?”患者(家属)大多数会选择进口的。基于这种情况,我得出的判断是:患者有“自己掌握自己的命运”的强烈要求,这个要求无法得到满足但是非常非常强烈。这个准确而深入的洞察结果是整个项目得以成功的关键,直接影响着传播策略的制定。如图6-4所示。

患者有“自己掌握自己的命运”的强烈要求

图6-4 洞察患者的内在需求

2.患者家属:好就行。只要是报销的,或者是有经济实力的,家属都会选择好的,况且心脏病情况紧急,不容多想。

3.医生:为了避免引起医患纠纷,一般都是客观地向患者及其家属解释情况,有些话可以不说,但说的话都是真话,不会说假话故意误导,并且最终要听从患者的意见。

4.品牌认知度:患者对支架的认识仅限于进口和国产,至于国产的有若干品牌,进口的有10多个品牌等细节全然不知,医生也不会主动介绍。

5.当时所有的支架厂家都是采用的销售手段,就像现在国内大多数医药企业一样,没有市场手段。

调研结束,思路逐渐清晰,我提出几个在当时是比较大胆出位的假设:

第一个假设是,固有的利益格局不可能轻易被打破,靠销售手段达到目的不太可能;

第二个假设是,销售竞争的升级必然导致市场竞争;

第三个假设是,如果满足患者“自己掌握自己的命运”的内在需求,解决了信息不对称的障碍,就等于有了攻克堡垒的爆破筒,就能从外部打破支架市场多年形成的利益格局(销售手段是内部调整,市场手段是外部颠覆)。

经过充分的论证,最终决定了以下方案:

开创支架营销先河,面向患者传播。

以前的所有支架都是面向医生做“销售”,我们让“心眼儿好”主要是面向患者及其家属做营销,解决信息不对称的障碍,满足患者“自己掌握自己的命运”的内在需求。

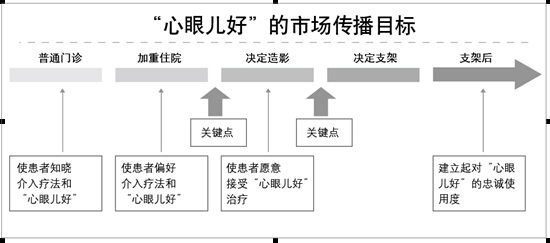

对于不同阶段的患者确定了梯次化的传播目标,其中又以冠脉造影为分水岭确定了两个传播的关键点,在造影前使患者偏好介入治疗和“心眼儿好”支架,在造影后促使患者接受“心眼儿好”治疗。如图6-5所示。

图6-5 “心眼儿好”的市场传播目标

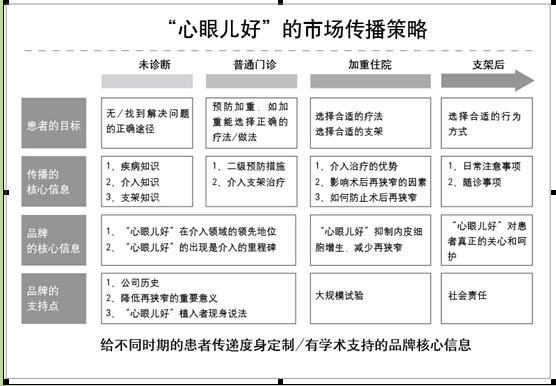

在这个基础上细化了每个阶段的传播重点,制定了传播策略,如图6-6所示。

图6-6 “心眼儿好”的市场传播策略

推广形式上采用了医院内看板、床头科普手册、定期的医院内病人家属科普教育讲座、网站大众媒介传播等。既抓住现有住院患者,解决快速上量,又兼顾了广大潜在人群。

1.把高价格变成低价格。

消费者不怕买贵的,而是怕买贵了!通过有理有据地解释“心眼儿好”的价值,“虽然贵一倍,但是防止再狭窄,减少二次手术,实际上不但省钱,而且避免‘再次受罪’”。结果验证,有支付能力的患者大都能接受。

2.大力开展基层医生教育。

冠心病是常见病,冠脉手术对于当时国内老百姓已经比较熟悉,但是基层还做不了,尤其是一些县、市的富人、官员等得了心脏病以后都要来大城市治疗。当地医院的医生中有的和大医院比较熟悉,路子比较广,往往成了这些患者来大城市治病的决策者和经办人。所以增加对这个人群的教育至关重要。

于是,与北京阜外医院合作成立“全国医生心血管病介入治疗培训基地”,对省、市、县三级医院的心内科医生进行培训教育。

……

以上方案迅速被盛联高层认可,提案后3个小时决定开始按这个方案实施。立即制定项目管理手册,组织分工行动。大量的产品知识宣传物料包,括平面的、影音的,专业的、科普的连夜进行整理制作,最终患者教育行动一个月内准备完毕并正式开展,医生培训基地合作随后顺利开展。

……

过程比想象中要累,也比想象中要容易,结果比想象中要好。

1.6个月后“心眼儿好”成为第一品牌,在所有支架销售排行榜上排名第一;

2.实现了患者点名使用的传播目标;

3.从根本上改变了竞争格局,改变了决策者身份,临床销售工作变得非常轻松;

4.盛联的公共关系得到建立,在全国广大医生当中、在广大患者当中建立其良好的形象。

自从有了那本《蓝海战略》以后,很多人都热衷于找蓝海,但是不知道去哪里找。以我粗陋的眼光看来,其实蓝海无处不在:营销战略上有蓝海,产品策略上有蓝海,医学策划上有蓝海,市场策划上也有蓝海……本文所述案例就是在一片血腥的支架市场红海中找到了蓝海而一举成功。

后记:

2008年年底向朋友了解了一下情况,“心眼儿好”仍是优势品牌。

马宝琳

马宝琳