只要在企业层面把市场和终端客户把握好了,代理商就向完全意义上的渠道角色回归,厂家的博弈能力提高,对市场的掌控力度加大。

医生才是终端,患者才是终端,作为厂家掌控终端的第一步,大部分要先把医生这个终端掌控好。

这种背景下,了解医生的行为学,了解医生是如何开处方的就至关重要。

医生开处方时并不是先看个人利益,估计90%的医生不会先看利益。

实际上,医生开处方的过程是一个思维多次转换的过程……

因为很多企业是招商,由代理商的代表面对医院,所以这些企业没有对医生进行了解,但是代理商如果卖不好企业就肯定卖不好,代理商自己搞学术推广的力量肯定比不上企业,所以企业还是要关注。

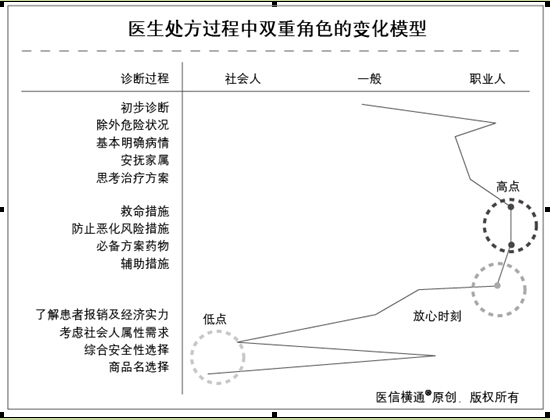

首先提出的是,医生开处方时并不是先看个人利益,据调查90%的医生不会先看利益。实际上,医生开处方的过程是一个思维多次转换的过程,如图7-3 医生处方过程中双重角色的变化模型。

图7-3 医生处方过程中双重角色的变化模型

不同的医院、不同的病情、不同的医生、不同的病人都会有不同的个性化表现,在急诊的、重病的、大病的情况下这个模型更接近医生的实际表现,常见的、一般的小病会有所变化,但是这个模型体现的是共性,可以作为一般指导。

关于“社会人”和“职业人”的定义我在第七章第一节的“马宝琳需求层次理论”里面做了阐述,这里仍沿用那个定义。下面详细为大家分析一下整个过程。

1.初步诊断:医生只要一见到病人,首先是快速问诊查体,进行常规检查,比如胸闷气短的肯定要做心电图,咳嗽的要做胸透。这个过程中医生会对病情有个基本判断,大概是什么病,或者基本排除哪些病,或者重点怀疑哪些病。

2.排除危险状况:排除危险的罕见的病情是大事儿,因为一旦漏诊了可能就是事故。比如,年轻女性急性腹痛,在考虑了消化道溃疡、阑尾炎、胆囊炎等常见病以外,一定要重点看看是否是宫外孕,因为宫外孕可能会大出血,有生命危险。比如,老年男性胸痛一小时,重点要考虑急性心梗,因为会要命。这个阶段的医生达到了职业人的很高的高度,是专业上“较劲”的时候。

3.基本明确病情:有了以上两步,很多病基本上就明确了,明确了相对就踏实一点,就要对病人家属进行解释。

4.安抚家属:这一步很关键,家属和家属不同,有的爽快、合作、信任,有的刺头、磨叽、不信任,安抚工作除了病情解释还要附带治疗措施,这些治疗肯定都是必需的、重要的治疗,一般都是大原则。除非极特殊药品(比如特别贵而且自费,急诊手术等)以外,不会具体到告诉家属用什么名称的药品,这一步还有一个重要信息要获得,就是看家属难缠不难缠,如果难缠,以后一切小心,包括本模型的最后一步商品名的选择。

5.思考治疗方案:一切事情的处理都是有常规方案的,治疗更是这样。每个病都有治疗方案,这是在课本里写着的,每个医院还有每个医院的习惯,不是随便能改动的。因为医院实行的是三级查房制度,住院医听主治的,主治听主任的。既然有既定的方案为什么还要思考呢?因为病情是千变万化的,课本是死的,还是要分析要权衡。治疗方案里面主要有四大块:救命的措施、防止恶化防范风险的措施、常规必备的药物和辅助措施。

救命的措施包括药物和其他手段,没有什么商量的;防止恶化的也非常关键,比如防止心脏瓣膜手术后血栓形成,一定要抗凝,哪个产品提供的临床证明更有利更可靠,肯定是必须用的,这也就是必备的药物;剩下的就是辅助措施了,这时候医生已经松了一口气。所以在这个过程中,思考救命的措施、防止恶化防范风险的措施和必备的药物的三个阶段是职业属性发挥到极致的时候,到了辅助措施阶段,开始回落。

6.了解病人报销和经济实力:这是非常有必要的,很多病的治疗费用可以差很多。比如,病情重需要住监护室,但是监护室收费高,如果病人没有钱只好住到外边普通病房,主管医生自己下工夫多多关注以弥补没有监护的不足。还有一些药,效果好但也贵很多,要看病人实力。当然这也为考虑下一步打下一些基础。

7.考虑社会人属性需求:主要治疗过程、主要的攻坚阶段基本结束,开始想想其他的事情了,这也是很多靠关系营销的企业的机会点。

8.综合安全性选择:包括生产企业、质量是否可靠、效果、药物本身安全性,其他方面的安全性(代表是否牢靠可信)、药物说明书、科室内部关系,等等。

9.商品名选择:综合考虑了以上因素,有了备选,备选名单可能有4-5个厂家的,从备选中落实一个最合适的。这里要注意一点,最合适的不一定是最“贵”的,而是“性价比”最高的,是在“综合安全性选择”评价通过后的利益最大化,不是绝对的利益最大化,更可能的是体现细水长流而非一口吃个胖子。

关系营销的切入点一般是从倒数第三步开始,到最后一步结束。尤其是对大多数中药更是如此;一些机理清楚的原研药和已经完成教育的比较新的仿制药,切入点会高一些。切入点越高,产品的地位越高,人们的重视程度越高,价格也就可以相对贵一些,附加值多一些。切入点越高,越具有不可替代性。这个不可替代是由基于大量临床试验基础上得出的结论来支撑的。这就是学术的力量。

这个模型把医生诊疗处方过程中的思维变化按次序勾画出来,是为了让大家容易理解,但是实际上人的大脑是飞速运转的,很多事情是同时得出判断的。比如,在救命阶段也会“了解病人报销和经济实力”,但是主流上、大体上是模型的次序,行动上更是符合模型描述的次序。

读了我这一个模型,要记住“两句话”和“一件事”。

“两句话”是:

医生首先是医生,而后才是普通人。

医生关键事上不含糊。

“一件事”是:学术推广的目的是让产品的切入点往上走,成为必备的。至于如何才能往上走,要重点参照本书第五章医学策划的相关内容。

马宝琳

马宝琳