文化是特定环境下的成功经验,这种经验的有效性与所在环境密切相关,当环境较为稳定的时候,以往的经验和文化会起作用,但当环境发生变化的时候,以往的经验就会面临部分失效或者全部失效的情况,这个时候,文化就会成为适应新环境的阻碍,所谓过去的成功经验往往是未来的陷阱。

1.坐以待毙的蜜蜂

美国康奈尔大学的威克教授曾做过一个有趣的实验:他将一只瓶子平地放在桌子上,瓶的底部向着有光的一边,瓶口敞开,然后放进几只蜜蜂。只见这些蜜蜂在瓶内纷纷朝着有光亮的地方飞去,但瓶底挡住了它们,经过多次飞行后,这些蜜蜂们终于发现,它们永远无法从瓶底飞出去,于是,它们只好认命了,在多次的碰壁飞行之后,终于奄奄一息地停留在光亮的瓶底,听天由命。接着,威克教授把蜜蜂倒出来,将瓶子按原样放好,再放进去几只苍蝇。这时情况不同了,没过多久,瓶内的苍蝇一只不剩地全都从瓶口的方向飞了出来。这是什么原因导致的呢?

在同样的条件下,为什么苍蝇能够找到出路而蜜蜂却只能坐以待毙?蜜蜂以为,“囚室”的出口必然在光线最明亮的地方;它们不停地重复着这种合乎逻辑的行动。对蜜蜂来说,玻璃是一种超自然的神秘之物,它们在自然界中从没遇到过这种突然不可穿透的大气层;而它们的智力越高,这种奇怪的障碍就越显得无法接受和不可理解。加之蜜蜂采集所形成的高度专一性特质(每次出巢采集只到某一蜜粉源田中采集同一种鲜花,绝不见异思迁,随意改变采集品种)使其一条道走到黑,即使面对无法逾越的瓶底也绝不回头。而对事物的逻辑毫不留意的苍蝇,全然不顾亮光的吸引,加之苍蝇的生长条件较为恶劣,四下乱飞,结果误打误撞地碰上了好运气;这些头脑简单者总是在智者消亡的地方顺利得救,并因此获得自由和新生。在这个有趣的实验中,同为昆虫的蜜蜂与苍蝇,同样身临绝境,由于各自的生活惯性不同,其命运也就截然不同。

2.农业文明的没落

翻开中国地图,凡是现代所谓的落后地区几乎都是历史上农业最发达地区。原来富庶的河南商丘、周口现如今穷得叮当响;陕西八百里秦川,原是中国农业最好的地方,但现如今GDP怎么也上不见长;再看看浙江,浙江农业最发达的地方应属湖州,曾经有“苏湖熟,天下足”,作为天下粮仓,只要湖州丰收,全国就不会有饥荒的危险。而如今,湖州的GDP却成为了当地政府的心病,原来的佼佼者已经开始没落了。

没落的“贵族”——湖州

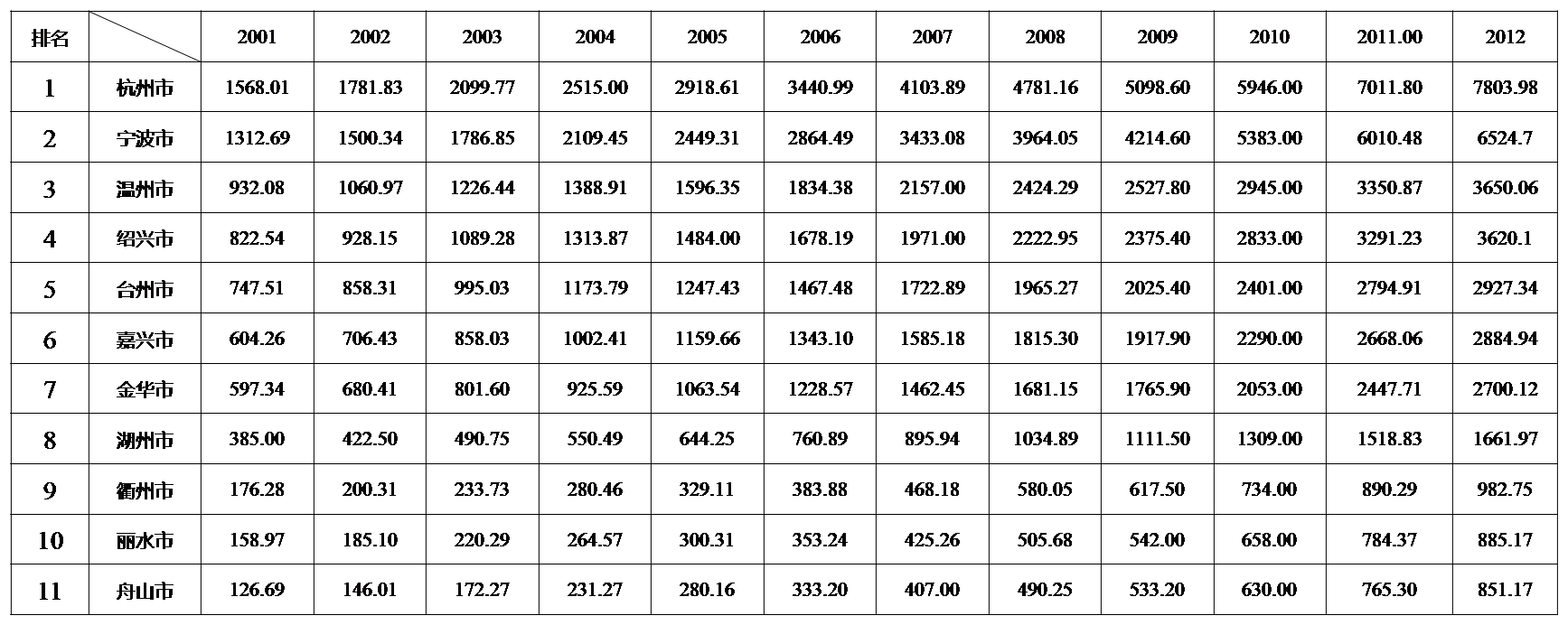

湖州地处浙江西部,气候温和,东部平原地区,湖河港汊纵横密布,土质丰腴,是著名的水乡和鱼米之乡,曾有古谚道“苏湖熟,天下足”。自唐宋以来,湖州就是全国的主要产粮区。建国前,湖州曾经是浙江仅次于杭州的城市,而今在浙江11市中位列第8,详见表4-1,甚至连金华市的义乌县都可与之相争锋。

表4-1 浙江省各市GDP排名(2001-2012)

其中的原因何在?虽然有历史时局的因素在里面,但是不排除湖州人在长期农业生产的环境中浸染太久所形成的文化——“僵化保守、不思进取”的影响,在新经济来临时变得不适应,或适应太慢,最终导致其没落。相反,温州与义乌原本穷得叮当响,农业资源条件匮乏,务农连肚皮都喂不饱,更何谈养家。迫于生计,当地人只能另辟蹊径——经商。在市场经济的大潮中,他们如鱼得水。原来属于农业文明时期的非主流文化,但是到市场经济之后,马上成为主流文化,而农业文化沉淀最厚的地方反而成长不起来。

群体生存的环境可能突然从正常状态变得不可预期、不可想象、不可理解,群体中的“蜜蜂们”,如果固守原有的文化,随时会撞上无法理喻的“玻璃之墙”,而最终等待他们的是禁锢自己的“囚室”。

3.电商时代的门店

在中国做商业零售,拥有门店的位置、面积、数量等往往是决定一家零售企业实力的关键因素,这一点在中国的电器零售行业表现得尤为突出。大中电器、国美电器、苏宁电器等电器前些年为了扩大自己的市场份额都在不断地增加自己的门店,不断地扩大门店的规模。曾几何时,在北京这样的城市,谁占有了二环、三环边上地理位置优越的门店,谁就能够成为所在区域销售的霸主,当年大中中央电视塔门店和马甸门店就打造了多年地区零售霸主的神化。所以,零售业曾有句话,得门店者得天下。

但是,时光荏苒,一切都在变化,电子商务的出现悄悄地改变着这一切。淘宝、天猫、京东商城、亚马逊、当当等电商来势凶猛,而且随着中国家庭轿车数量急剧增加、城市交通日渐拥挤、购买人群日益年轻、网络技术日渐成熟。忽然有一天,天猫的日销售额达到了惊人的191亿元,这时候人们才发现,现在的消费者,特别是年轻人,已经不再热衷于在实体店购买东西,而是在实体店里挑选、体验,在电子商店里购买。于是乎,传统零售商每年花费重金租来的门店,渐渐地被消费者变成免费的体验店,成为电商义务的展示店。随着电商的继续发展,可以有把握地预料到这样一个基本趋势:零售门店在未来将成为很多商家的沉重负担,拥有的越多,负担就越重;相反,没有门店拖累的年轻电商将超越传统的电器零售商,在成本上更具有竞争优势。

4.春节文化与春运困境

春运的问题解决了几十年,铁路里程不断增加、火车速度不断提速、车与车之间的运行间隔越来越短、综合运力越来越强,但是,春节时一票难求的春运问题至今仍然无法解决。

实际上,春运问题根本不是一个技术问题,而是一个文化问题,我们原来在农耕时期形成的春节团圆文化在当今人口高度流动的市场经济中,已经不再适应。

过去大家都在自己家门口劳作、就业,春节的时候一家人在一块聚一聚,喝喝酒、聊聊天、走亲访友,不存在大规模长距离的迁徙问题。现在大部分人都背井离乡,农村人跑到城市里来,这个城市的人跑到那个城市里去。比如,在北京工作的这几千万人当中没有多少是本地人,这从春节北京街头的车流量就可以看到,北京平时堵车堵得非常厉害,但到了大年初一路上就没有几辆车,畅通无阻。其实不只北京,像杭州、海口、长沙等这样的省会城市春节期间路上的人流也非常少,因为人们都不是本地人,都回老家去了。中国目前这一现状,跟快速的城市化及大部分人异地就业,春节时需要集中返乡有关,这是一个传统思路解决不了的问题,只能通过改变文化来解决。比如,以后可不可以换一种方式来过春节?可不可以改变一些思路,不回老家?如果不去改变,一年一次的春节就变成“春劫”,有条件的人还稍微好一点,可以乘飞机、乘高铁,可以坐一等座,但更多的人是什么状况呢?农民工是什么状况呢?排几天的队买到一张无座的票,长途跋涉,睡在火车的厕所里面,或者某一个犄角旮旯里面,睡一天两夜,赶到家里面,还没喝上两顿酒又再像回去的时候一样痛苦地折腾回来。

春节对大部分中国底层的人士来讲,成了一年一度的痛苦体验,这种文化已经不再适合现在的环境,环境已经改变,所以文化也需要做出改变。

王祥伍

王祥伍