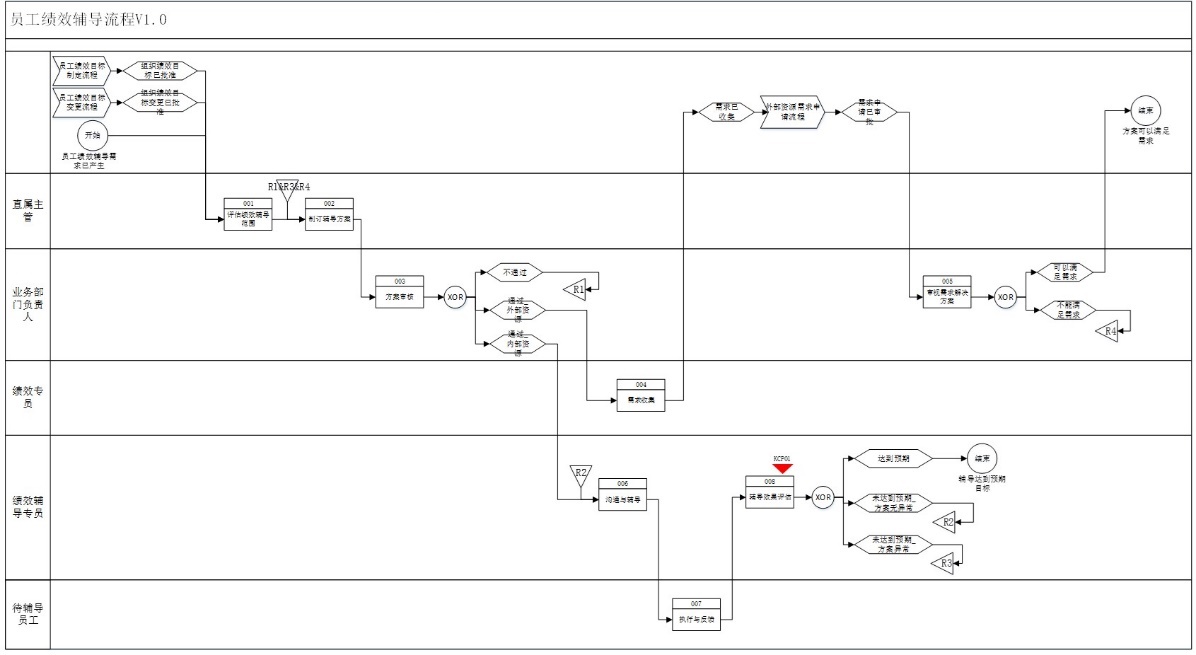

在了解了流程要素的定义、流程设计原则与规范后,流程图的绘制就成为顺理成章的事,下面通过一个流程图示例来说明流程图绘制的要点。如下图所示:

图3.13 流程图示例(页面较长,需要单独页印刷展示)

通过图3.13,我们简单说明一下流程图绘制(Visio绘制)的要点,选择的是横向泳道图的表达方式。注意,仅用于说明流程图绘制,实际业务流未必适合公司的真实场景。

首先是泳道可以根据实际需要增减,在流程图中我们习惯空出一个不带角色的泳道放在有正式角色与活动的前方,用于展示开始、结束及一些流程衔接,这样更直观一些。在第一个泳道里,除了一个开始图标,还有两个流程+事件,这是比较正常的开始表达形式。通常上,开始由时间触发或事情触发,这个事情触发往往就是上游的流程,流程与流程之间通过这种方式集成拉通。当然,有些流程上游没有流程触发,则只需要用一个开始图表+事件表达即可。在第一个泳道的中间位置,有两个事件一前一后接一个流程,这个是表示在这个环节流程要接一个外部的流程,等外部流程跑完对应活动之后再反馈回来一个结果,这边的流程继续下一个活动。最后是一个结束图标表示流程到此结束了,如果在这个位置涉及的下游有流程衔接,还会有事件+流程跟前面的流程活动衔接,同时这个流程结束。

在流程图的左侧是角色栏位,角色按照活动先发生先排列的大原则依次排列,但在特殊情况下,如为了排版更加美观、简洁,可能会对这个角色的顺序做适当的调整。在这里需要注意的是,一些初学者为了画图方便,在一个流程图一个角色放了两个或以上的泳道,或一个泳道出现两个或多个角色,这都是错误的做法,容易让大家看着流程图犯迷糊。同一个泳道里的活动一定是同一个角色负责的,这样相对比较简单一点。

在每个泳道里都有具体的活动,这个活动包含了活动名称及活动编码。活动编码是活动在该流程中的位置序号,当然,实际执行的时候可能因为场景不同而有多种不同排列组合。在泳道中,活动后面连接的XOR符号,后面衔接了多个路径(Track)的,这是比较常见的业务场景的梳理,即依据不同的业务场景走不同的流程通道。

在我们绘制流程图的时候,有时候有跑到半路了又要返回的,或者跑了前面的一小段直接要跳到后面的活动环节的。类似这种情况,如果直接用线条来连接会出现在流程图中有很多交叉的情况,一旦出现连线交叉就比较难判断流程图准确步骤,为了避免这种情况出现用了一个跳转符号。通过跳转符号的灵活使用,让流程图更加简洁明了。

最后是关键控制点(KCP)的使用,这是内控与风险管理的关键抓手,通常在涉及到财务或运营有较大风险的活动的时候设置。关键控制点(KCP)的设置应该适度,在有特别管控需求的活动设置即可,这个跟红绿灯设置有相似之处。总的来说,关键控制点(KCP)应该出现在它应该出现的地方,即既能控制风险又能平衡效率的地方。

每个公司绘制的流程图都会有差异,我们在推动流程型组织转型的时候首先需要在公司内部统一定义好各种图标及使用规则,在公司内统一使用方法,统一管理语言,便于流程的端到端拉通。

不详

不详