营销战略的第一步就是明确指导思想,具体包括:

做规模还是做利润?

做品牌还是做销量?

插红旗还是织红布?

又快又好还是又好又快?

……

营销战略的指导思想是企业决策者必须要回答的。

不同的外界竞争环境下,不同的公司发展阶段下,不同的产品结构下,不同的企业家理念指导下,这些问题的答案都不相同。而这些问题的答案都只能由包括老板在内的公司核心层来决定。

一、做规模还是做利润?

规模和利润本来不是一个矛盾体,但却经常有一些矛盾。如果想做规模,要么制定更有吸引力的政策,要么加大市场投入;如果想做利润,就要挺住价格(包括代理或经销政策),限制或保持比较低的市场投入。

以下一些情况可能都要以做规模为主:

1.普药,操作空间还够,要拿出一部分空间来做市场投入,做大规模;

2.普药,操作空间不大,但是为了平抑成本,占渠道,用一个很低的价格放出去,只要不亏钱,或者少亏一点但是能从别的产品找回来,是一种结构性的有意调整的策略;

3.新药非独家,第三个上市,前面有老大老二,这时第三家可以把政策定的和前两家一样,更适合企业做利润,但是市场开拓慢,如果第四家出来还是免不了降价。所以一般理智的“第三者”都会选择制定很有吸引力的政策,快速地、偷偷地抢夺市场,做大规模。

4. 上述第三出现以后的老二,虽然也赚到了钱,但是不如第一家老大赚得多(市场覆盖和市场掌控一般比不上老大),面临一个尴尬的局面:前有强大的对手,拼实力拼不过;后有不要命的追兵,拼政策也拼不过并且舍不得拼。其实,这时老二比较理智的策略也是适度降价,降价保市场,规模平利润。

5. 上市企业的支柱产品,为了财务报表好看,一定要做大规模。

6.市场上的老大,在竞品越来越多的情况下,会适时降价,做大规模。

7.某企业有系列产品,竞争力都还不错,打包销售,为了吸引渠道,把其中一个降价做规模,通过其他产品做利润。

8.感情因素,这点尽管很多人不承认,但确实是真真切切的存在,有的产品是企业发家的产品,是企业家半生的心血,虽然后来有了很多产品,但还是舍不得放,要加大投入做大规模。

优秀企业家和一般企业家的最大区别不在于管理能力和策略能力而是在控制个人欲望的能力。

实际上,与其说这是一个策略的问题,还不如说这是企业家欲望的问题。优秀企业家和一般企业家的最大区别不在于管理能力和策略能力,而是在控制个人欲望的能力,也就是“舍得”。

企业经营之道在于:道之动静、道之进退、道之取舍、道之有无。

二、做品牌还是做销量?

做品牌和做销量也同样不是一个矛盾体,但是中间却有些矛盾。

有的朋友可能会认为OTC产品一定是要做品牌,但实际也不是,OTC同样面临这个问题。对于处方药,所谓的品牌实际就是专业化形象。

专业化品牌形象能带来什么好处呢?

1.值得信赖

药品是人命关天的东西,国内也有几个因为产品出事而把企业毁了的实例,建立起专业化品牌形象来能使医生的处方开的心安理得、无所顾忌,医生向患者推荐也是理直气壮。如果再做点儿患者教育,就能达到患者点名购买的程度,在医患关系紧张和医患缺乏互信的今天,患者点名购买起到的作用大的难以想象。

我以前成功操作过的盛联“心眼儿好”支架就是率先在国内进行患者教育而获得成功的。环顾当前市场,一些肿瘤、肝病等产品照样可以如此操作。

2.做得长久

实际上没有人为了救命而讨价还价。即便是我们这些医药圈子里的人,想一想自己或家人如果生了病要吃药,你会如何选择?当然是要选好的。

但什么是好的?一个是医生们都说好,尤其是自己的熟人有做医生的说好;再就是自己通过媒体等渠道知道的好,实际上都是企业进行学术化推广的结果。有好口碑,当然做得长久。还有一个方面也能使产品做得长久,就是通过专业化的挖掘,开拓新的适应症、新的目标人群,或者新的用药剂量新的治疗方案。此类例子不胜枚举,我的天地药业“脑力好”案例便是一个,详见第五章第四节,“‘脑力好’老药新定位成功实现V型转身”。

3.价格高

品牌好的肯定价格高,不用多说。

4.代表好做工作

这一点代理商的感受非常强烈,企业的感受略微迟钝些,因为很多企业没有自营队伍,是代理商直接做临床。

不做专业化推广,只做销售,把市场推广的钱全贴到销售政策里去,闷声发财的就是做销量。所以,做品牌还是做销量的矛盾就在于,你拿出多少钱来做推广。

那么什么情况下做品牌,什么情况下做销量呢?

春江水暖鸭先知!

根据我对这一两年接触的大量代理商的观察,现在做得比较大的代理商,比如省级代理商,有一半的人不但赞同学术推广,而且已经在下大力气去做,有很多代理商能花1万月薪请产品经理,这已经超过了大多数厂家的投入力度。代理商是直接面对医院和医生的,所以他们最先感知到水温的变化。

即便是不想花大力气做学术的企业,也要把产品弄明白,要省钱可以在活动上省一些,深挖产品本身那点事不能省,因为那是根本。

想省钱可以从推广活动上省,不要从产品本身学术策划上省。

三、插红旗还是织红布?

这实际上谈的是市场结构的问题。

每省找1-2个代理商,这是插红旗;一个省找了大大小小30个代理商,大多数是直接做终端,相比之下这就算是织红布了,当然这个红布织的得稀一些还是密一些要看企业的实际情况了。

一般来讲,优势市场肯定要织红布,一般市场要插红旗,潜力市场先插红旗后织红布。家门口的根据地肯定要织红布,陕甘宁青新等偏远地区如无特殊情况肯定要插红旗,有的可能连红旗都不插。

优势市场要织红布,一般市场要插红旗潜力市场先插红旗后织红布。

这种市场的布局在大多数企业都是这么做的,但同时也仍有很多企业没有有意识地去引导,不是主动布局,而是自然形成的格局。

有的企业,重点品种在本省是第一品牌,但是做了8年没有出省;

有的做普药的企业,自己家门口的市场(内地大省)产出不大,排名还不如千里之外的小省份;

有的企业,资源全部倾斜给当前产出大的地区,导致强者越强、弱者越弱,没有主动培育潜力市场,导致市场结构失衡;

……

确定了织红布以后紧接着会面临如何织的问题,自己建队伍还是招商?招商是自控商业还是底价?自控商业要派多少人?是同时招分销的还是只招做终端的?所以,讨论问题要从上到下,不确定某些地区是插红旗还是织红布,就不能讨论管理架构、人员配置、绩效考核的问题。

四、又快又好,还是又好又快?

小企业求生存,要抓住机会快速发展,这时候是要“活过来”,是要又快又好,快是第一位,好是第二位。

中等企业求发展,既要顾眼前又要看长远,这时候是要“活下去”,是从又快又好逐渐向又好又快过渡的过程,哪个比重大些要看具体情况。

大型企业求稳健,发展速度可以慢,但是管理要加强,方向要找准,不能迈错步子,这时候是要“活得好”,是要又好又快,好是第一位的,快是第二位的。

小企业要“活过来”,快是第一位,好是第二位

中等企业要“活下去”,从又快又好过渡到又好又快

大型企业要“活得好”,好是第一位,快是第二位

这些事其实企业家本人最清楚,因为企业家对企业最了解,对企业最负责,承担的压力最直接。关键问题是个别企业家虽然非常清楚这些事,但却没有明确地做出指示,导致制定营销战略时缺乏原则性指导,万一老板在拍板前正好有急事没细看,决策的营销战略可能就不会不适合企业。

当然,企业在做营销战略的时候,可能还要有更多的指导思想,我这里列出的4条是最常见的,也是不能回避的,而这4条当中除了“插红旗还是织红布?”相对应的层面低一些以外,另外3条基本上都需要老板来决定。

如果老板没有定这个方向,下属就要提醒一下。指导思想很重要!

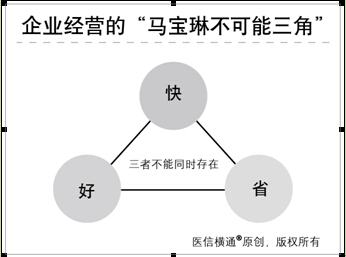

五、企业经营的“马宝琳不可能三角”

前面提到了“又快又好和又好又快”的问题,所以在这里做进一步探讨。

我的观点是:“快、好、省”在企业经营中不可能同时出现。“快”意味着销售增长速度快;“好”意味着销售质量或者市场掌控质量好;“省”意味着投入少。如图3-3所示。

图3-3 企业经营的“马宝琳不可能三角”

拿医药企业来讲,代理制或者大包制调动了人的积极性,成为创业企业快速成长的法宝,一大批企业是靠代理或者大包发展起来的,速度快、投入少,但是附带的不利因素是“不好”。企业做大了为什么还不好呢?原因是市场没法掌控,各地市场都是代理商或者大包队伍说了算,企业只能有回款,不能掌控渠道、终端、消费者或者消费决策者(医生),结果是有销量没市场。企业做大以后发现说了不算,不能一声令下千军万马指哪打哪,这就需要想办法,提高市场掌控力。

靠什么掌控呢?

1.品牌掌控

通过企业品牌或者OTC产品品牌逐渐掌控消费者或者消费决策者,或者加大专业化学术推广的力度掌控处方药的消费决策者.

2.模式掌控

通过新产品新模式,建立自营队伍来掌控。

3.管理掌控

不改变现有模式,但是加强管理和服务,这些服务能真正帮助代理商和大包商,你只要真能帮助他,他就会欢迎。这里面有两个层面,一个是上量,一个是发展,有时候后者往往更重要。因为上量是一时的、一个产品的,而发展是代理商一世的、多个产品的。所以企业要在管理输出上多下工夫。

有的企业没有认识到这个问题,或者认识到了但是出于人的本性没有重视。对员工提出过高的违背“马宝琳不可能三角”的要求,最终导致优秀人才流失。

马宝琳

马宝琳