20世纪90年代,大量外资便利店品牌和国内商业零售资本相继关注中国大陆市场。由于区域经济和人均收入水平的差异,目前,中国大陆地区的便利店主要集中在上海、杭州、南京、广州、深圳、成都、重庆等城市,而且这些便利店总体处于探索阶段。受社会公共服务体系条块分割、物流配送水平低下等因素的影响,便利店的附加服务和品类管理水平较低,整体盈利状况并不乐观。

中国大陆市场存在一个特殊现象,很多二三线城市出现“类便利店”,即一种连锁化的微小型超市,尽管在外观上和便利店很像,但尚不具备便利店的配送能力及品类特点。不过这些便利店是超市业态的有效补充,满足了当地消费者对便利的需求。

总之,中国大陆的便利店还要走很长的发展探索之路,而作为先行者的中国台湾地区的便利店业态积累的发展经验,无疑对中国大陆的便利店发展有重要的借鉴意义,值得我们深入研究。

一、中国台湾地区的便利店的发展历程

中国台湾地区的便利店的发展历程,如图3-3所示。

图3-3中国台湾地区的便利店的发展历程

便利店最早起源于美国,却在亚洲真正发展成熟,成为现代零售业中不可小觑的力量,其中,中国台湾地区的便利店最有代表性。中国台湾地区的便利店以密度大、服务好、竞争激烈、管理水平先进而驰名中外,成为便利店业态发展的榜样。

在中国台湾地区,虽然历史上出现过一些便利店雏形,但是大多数人认为中国台湾地区真正意义上的、最早的便利店,是统一企业于1979年引进的7-Eleven。而其他几家驰名中国台湾地区的便利店品牌全家、OK、莱尔富等也都在20世纪80年代陆续成立便利店。

早期,中国台湾地区的便利店经营并不顺利。比如,中国台湾地区的7-Eleven经历过连续6年的亏损窘境,甚至因严重亏损被并入统一企业。究其原因有两点:一是当时中国台湾地区的经济水平还未达到支撑便利店业态生存与发展的水平。在1978年,中国台湾地区的人均GDP仅为2155美元,消费者此时对便利性服务的需求还没有超过其对商品价格的敏感度;二是目标消费群体定位错误,把目标消费者锁定为家庭主妇,便利店如同杂货店,什么都卖,但价格又比杂货店和传统市场高。

后来,中国台湾地区的便利店从业者开始转变经营策略,将目标客户重新定位为有便利需求的流动上班族和青少年群体,并改变门店形象,逐步转亏为盈。1988年,中国台湾地区的人均GDP已接近6000美元,便利店迎来发展机遇。

20世纪90年代末,中国台湾地区的便利店借鉴日本便利商店的发展经验进行变革,开始广泛涉足非商品的便民服务领域。1998年,7-Eleven与“中华电信”共同推出电话费代收业务,中国台湾地区的便利店首次跨入费用代收领域。当时,为了避免人工失误,提高处理速度,设计出三段式条码系统,从此成为中国台湾地区的便利店代收业务的共同标准。目前,此项业务发展迅速,已经从电话费代收业务扩大到燃气费、停车费、水费、电费、保险费等多达上百种费用代收业务。

中国台湾地区的便利店主要由统一超商的7-Eleven、全家FamilyMart(简称全家)、莱尔富及OK四家把持,店面数量达到1万家左右,如图3-4所示。

图3-4 中国(截至2012年9月)

(数据来源:公司网站,和君咨询整理)

便利店的服务范围几乎达到无所不包的程度,除传统的商品销售外,还包括缴费(从水电费到学费、交通罚款无所不包)、ATM金融服务、宅配(从国际、国内快递到网络购物自提)、复印、打印、购票、饭店订房、储值、发票兑奖等和居民日常生活相关的服务。

二、激烈竞争下的业态革新

中国台湾地区目前是世界上便利店最密集的地区,平均每3600平方米就有一家便利店(中国台湾地区中部山区人烟稀少,所以,便利店在城市的密集度较高),每2378人就有一家便利店(中国台湾地区人口2300多万)。有些地方,不到100米的街道竟有四家便利店,甚至在一条街的两边面对面各开一家同品牌的便利店。如图3-5所示。

图3-5 高密度的台湾便利店

高密度的门店意味着激烈的竞争。幸运的是,中国台湾地区的便利店的从业者目光长远,并没因此陷入价格战的恶性泥沼中,而是不断地扩展服务领域,提高服务水平,充分挖掘便利店的主力消费者的消费需求,并创造出很多新颖的业务、行销、服务模式,使便利店呈现出繁荣发展的景象。

(一)便利店布局——高密度多店铺化

对中国台湾地区的便利店而言,其布局特点为“高密度、多店铺化”,即在同一地区集中开店,以达到降低物流成本、提高广告宣传效果的目的。一家便利店能否在客流量、销售额上遥遥领先于其他便利店,选址是关键,需要评估和规划商圈,充分掌握人口与住户数、住宅种类、年龄层等信息,并了解人与车通行量的动线状况,才能决定开店位置。

总体来看,便利店主要集中在住宅区与商业中心区附近。住宅区的便利店以开在十字路口的街角为主,位置明显且方便消费者购物;商业中心区的便利店以街道联栋式最多,以便吸引临近其他商铺的消费者,通常开在客流量大的街道旁,尤其是T字交叉路口的终点。还有一小部分便利店开在大型公共设施内(学校、体育馆等),方便在其中活动的特定消费群体,但也受设施空间、客流量的限制。如图3-6所示。

图3-6 台北市便利店典型选址图示

(二)装修设计——醒目、简洁、时尚

中国台湾地区的便利店的招牌主要分为正面招牌与侧面招牌。正面招牌说明便利店的名称和正面位置;侧面招牌提示过往行人,引起行人对便利店的注意。连锁便利店的招牌最主要的功能是突出表现连锁品牌的统一性、独立性,树立品牌形象,扩大品牌效应,传播品牌的标志和品牌的名称。招牌的色调应绚丽,以对比强烈为原则。因此,中国台湾地区便利店都喜欢用条纹拼接的方式做便利店店招牌。比如,OK便利店的红、白两色,全家的绿、白、蓝三色,7-Eleven的彩虹色等,如图3-7、3-8所示。这种招牌醒目、规则、整齐,醒目之余,更显专业细致的企业文化。

图3-7 OK便利店的招牌

图3-8全家便利店的招牌

为了防止分散消费者对商品的视觉注意力,便利店内部的装潢没有采用鲜艳的色彩,“天、地、墙”都采用反光性、衬托性强的纯白色,给人以整洁、干净的感觉。便利店全部采用齐胸高的开放式货架,便于消费者寻找所需的商品。在某些空间稍大的便利店里,还提供一定数量的座椅,方便消费者在店内用餐,部分门店还设有卫生间供消费者使用。如图3-9、3-10所示。

图3-9 提供座椅的便利店

图3-10 提供卫生间的便利店

(三)充分挖掘客户附加值——“整个城市,就是我的咖啡馆”

中国台湾地区的便利店有效地把握了便利店的主要消费客流——年轻人,对便捷、时尚的追求,开发了平价咖啡这一便利店增值产品,使本该属于餐饮业主角的咖啡,成为便利店竞争最激烈的商品。仅就7-Eleven每年都能卖出一亿五千万杯以上的平价咖啡——“CITY CAFÉ”,成为中国台湾地区平价咖啡第一品牌。不但抢占了走精品路线的星巴克咖啡(统一集团拿到了中国台湾代理权)的市场,连专业连锁饮料企业都避开咖啡产品,改以其他调味饮料吸引消费者。

虽然今天便利店的咖啡已成为热卖商品,但历史上曾经遭遇过惨痛的失败。7-Eleven早期经营咖啡时,完全移植照搬美国模式,销售自助式、冲好保温的美式咖啡。结果每天倒掉的咖啡比卖掉的多,亏损严重,一度停卖。7-Eleven充分意识到咖啡市场很有潜力,没有就此放弃,而是将协助生产厂商花费3年时间改良咖啡机,最终设计出了小型化、傻瓜式咖啡机。该咖啡机不论店员是否具备熬煮咖啡的经验,只要按两个按键、十几秒内就能冲好一杯咖啡。对消费者而言,“一分钟即可拿到手里,价钱只是咖啡馆里的三分之一”的现煮美味咖啡,无疑有着巨大的诱惑力。

7-Eleven的平价咖啡热卖,除了便利、快捷、物美价廉等原因外,还在于7-Eleven改变CITY CAFÉ与消费者的沟通方式,以情感作为诉求重点,为平价咖啡注入了现代、时尚的气息,迎合了便利店主要消费群体的心理诉求。

2007年,7-Eleven邀请以清纯、知性形象著称的女星桂纶美,拍摄一部以城市为主题的咖啡广告,传达了一位都市女性兼具知性、灵性的形象,借由她来表达喝咖啡的心情,并打出“整个城市,就是我的咖啡馆”的口号。该广告推出后反响很好,大幅提升了平价咖啡在年轻人心目中的品牌形象,引领了新一轮消费风潮并延续至今。如图

图3-11 台湾CITY CAFÉ的广告

(四)刺激重复购买——玩偶与集点营销

买产品赠玩偶,是中国台湾地区的便利店提高消费者重复购买率的一大利器。可爱、时尚的公仔玩偶,对便利店的主力消费群体——年轻人,有着莫大的吸引力。在玩偶形象的选择上,多是当下比较流行或比较经典的高人气卡通形象,比如,全家引进海贼王系列玩偶,7-Eleven引进hello Kitty、蜡笔小新系列玩偶等。而且7-Eleven不光从外面引进玩偶,还专门花重金请设计机构创造了属于其自己的玩偶形象——“open小将”,开发了一系列周边产品,围绕这一玩偶开展的买赠活动也为7-Eleven聚集了不少人气。

消费满一定金额赠送玩偶,现在已经不是什么新鲜的促销手段。可中国台湾地区的便利店还是能通过“集点”的方式,在此基础上找到很多新意。

笔者在中国台湾地区考察期间,恰逢7-Eleven举办“hello kitty梦幻变装吊饰印章”的买赠活动,参与该活动的消费者会先拿到一张画有24个空格的贴纸表。之后,消费一定金额会得到一张精美贴纸,就是一个“点”。消费者可将贴纸贴在空格上,等24个格都被贴满后,就意味着集满了“24点”,可以兑换一个hello kitty玩偶印章。如图3-12所示。

图3-12 “hello kitty梦幻变装吊饰印章”买赠活动

这种“集点”的方式不仅刺激了消费者的消费欲望,商家还可以通过调整规则平衡产品销量。比如,商家发现某种商品滞销或需要推广新产品,可以在该产品上标明,如果今天购买该产品可以获得更多贴纸,往往都会取得良好的促销效果。如图3-13所示。

图3-13 通过“集点”方式平衡产品销量

(五)向社区服务领域延伸

近几年,中国台湾地区的便利店的角色,已经慢慢从一个主要服务过往客流的商业单元,向社区服务中心角色转变。住在便利店附近的社区居民不仅购买日用品去便利店,不想煮饭吃“食堂”、缴纳各种费用也去便利店,甚至“托管”暂时无人看管的小孩、夜间叫计程车,都会选择便利店。一位消费者说:“我上班时订了台东的蔬菜,会让他们直接寄到便利店,我下班去拿。”

便利店经营者顺应这种趋势,更加深入了解周边社区居民需求,推出一系列满足生活现实需要的贴心服务。例如,某家全家便利店开设休憩区,提供功课辅导服务,有老师为学生义务补习,吸引学生来便利店上自习。便利店之所以实施这项措施,是因为中国台湾地区物价持续四年上涨,消费者的消费欲望持续降低。恰逢此时电价上调,很多家庭在夏季也会节约使用空调,有考生的家庭很希望为孩子找到一个凉爽、舒适的自习场所。据享用该服务的学生表示,“在便利店内上自习,不但可享受冷气,可以吃很多东西,而且店内充满了人情味——店长常请学生吃东西,考试成绩好,还能得到奖品。”在学生的需求被满足的同时,学生与家长也在不知不觉之中大幅提高了该便利店的业绩。如图3-14所示。

图3-14 吸引学生来便利店上自习

(六)永不缺货、永远新鲜——强大的配送系统与信息化系统

笔者在中国台湾地区的便利店消费的一个突出感受就是:货架上的商品似乎从来不会缺货,而且“恰好”有自己需要的商品,真正能让进店的消费者“在5秒钟内做出购买决策”。一天24小时,你无论什么时候饿了,都可以在便利店里5分钟内吃到饭菜,而且食物新鲜、品类丰富、味道纯正。这需要依靠强大的配送系统与信息系统。

1.配送系统

早期,中国台湾地区的便利店都没有自己的配送中心,批发商是便利店与供应商的“桥梁”,他们负责传递货物、信息、资金,便利店要和数量繁多、相互独立的批发商打交道。这直接制约了配送效率,无法满足消费者高效率、及时性的需求。

随着便利店的发展壮大,中国台湾地区的便利店和批发商建立了“集约化”的配送订货系统。“集约化”是指在一定区域内,指定一家特定批货商负责某区域中的几个小区域市场,管理这些小区域市场的供货商,再统一向便利店配货。因此,将他们称为“窗口批货商”,并将这种配送方式称为“集约化配送”。

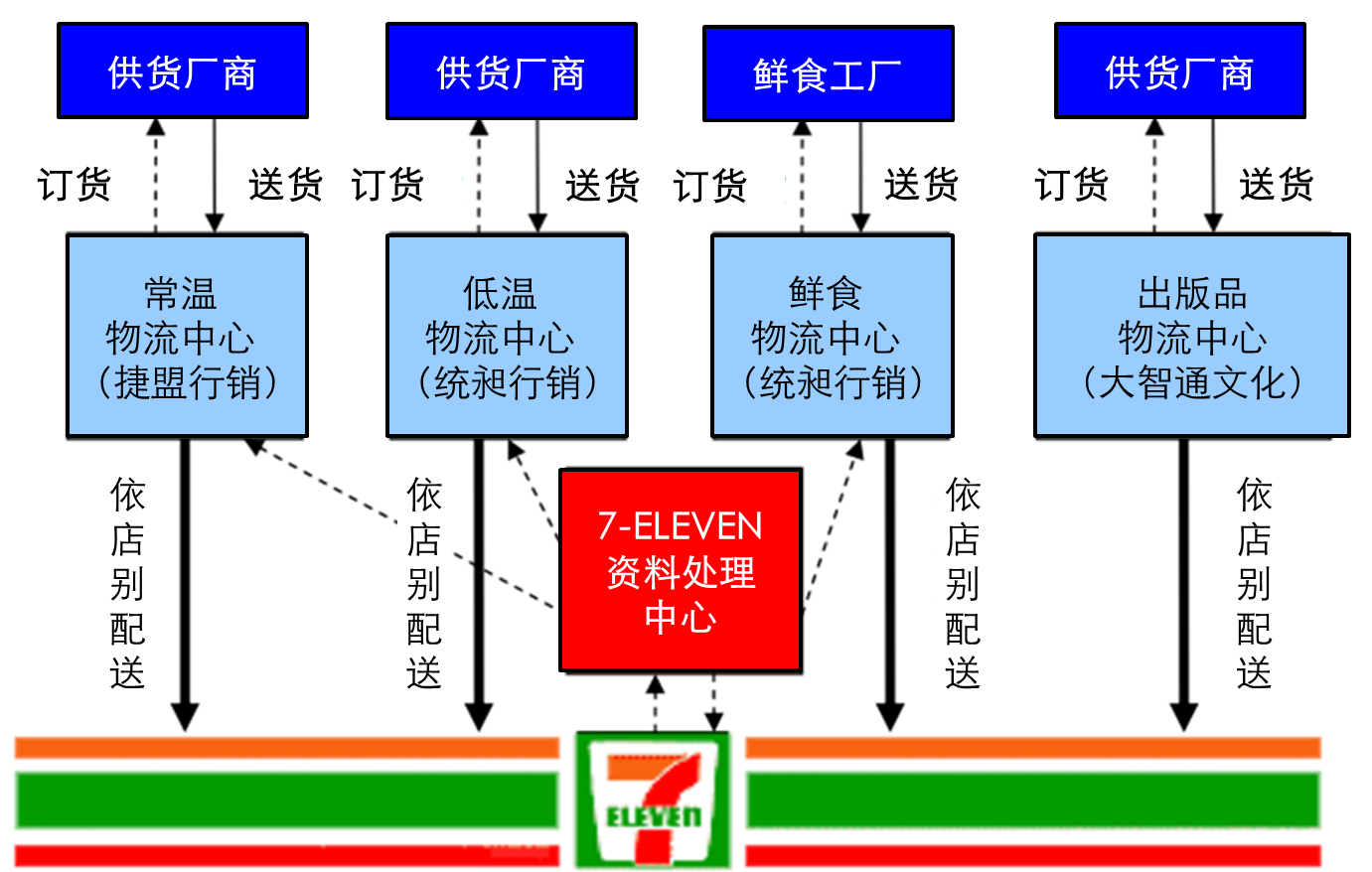

以7-Eleven为例,批发商被指定为配送中心的管理者后,成为7-Eleven分销管道的核心。7-Eleven每日配送的主要商品有出版物、常温食品、低温食品、生鲜食品,分别对应专门的配送中心(如图3-15所示)。各配送中心根据商品不同的需求量,配合各配送中心的频率,并根据食品特性,按温度建立配送体系,分为冷冻类、微冷类、恒温类、暖温类四个类别,采用的设备不同,配送时间也不同。这套严密的系统让7-Eleven实现“一日三配”,当遇到特殊情况造成缺货时,能及时补充配货。

图3-15 7-Eleven的资料处理中心

这套配送体系采用了先进的现代物流技术,包括订货、发货在线网络,数码分件技术,进货车辆标准化系统及专用物流条形码技术(物流电子化)等。在这些技术的支持下,7-Eleven在细化配送方面达到了常人难以想象的水平——以分钟计算配送流程。7-Eleven在压缩经营成本的基础上,逐渐扩大盈利空间。

信息系统也是促进便利店高速度、高质量发展的重要保障。中国台湾地区的7-Eleven发现导入信息技术与门店开发速度之间具有很强的关联性。比如,1989年8月,在导入电子订货系统后,其门店数从原先年增100家提高到年增200多家。1995年11月,导入POS系统。1996年,在POS系统上的初期投资就达12亿元,其后在不到4年的时间里,门店数增加了1000家。1997年1月,导入GOT新订货系统,进—步简化了门店的订货工作,并提高了订货的准确性,支持了7-Eleven之后平均每年100家以上的开店速度。

2.信息化系统

信息管理系统对便利店提高经营管理水平的帮助是巨大的。

第一,通过pos系统和盘点系统的统计监测,公司总部可汇总分析数据,监测消费者的需求变化,对各个门店所提供的商品及服务做出准确、快速地调整。

第二,先进的信息管理系统还可以提高公司供应链的效率,使订单周转速度更快,有效降低库存。例如,7-Eleven在改进信息系统前,上午10点前下订单,下午4点以后才能收到货物订货信息,而现在只要7分钟就可以完成。如图3-16所示。

图3-16 便利店的信息化系统

丁昀

丁昀