人才发展的心理资本“十力”模型,包含十项体现个人心理状态的胜任能力,分别为内驱力、学习力、自控力、专注力、创造力、平衡力、统筹力、适应力、复原力与升维力。

“十力”模型按照四个维度,分成一条能量等级主线与智商、情商、逆商的三条指数发展辅线。

按照能量成长由低到高的顺序,分别为:L1级—内驱力;L2级—学习力、自控力与专注力;L3级—创造力与平衡力;L4级—统筹力与适应力;L5级—复原力;L6级—升维力。

按照三条指数发展辅线:智商(智力指数)、情商(情绪指数)与逆商(逆境指数),“十力”分别属于不同的发展曲线:智商包括学习力、创造力与统筹力;情商包括自控力、平衡力与适应力;逆商包括专注力、复原力与升维力。

能量,物理定义是“物质运动转换的量度”。世间万物,运动是物质最基本的属性;虽然物质之间运动形式不同,但能量是一切运动物质的共同特性。根据能量守恒定律,如果把“人”作为运动的载体,那么,一个人自身的能量越强,与外界互动的作用力随之越强。能量等级决定着一个人自身的能力段位,也是企业选拔不同层级管理者对应其段位能力的参照标准。

依据能量等级主线,依次做以下六级心理资本的发展介绍。

(一)L1级-内驱力

内驱力,美国斯坦福大学心理学教授阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)(1986—1997)称之为“自我效能”,是个体激发动机、调动认知资源并采取必要行动成功完成特定工作的信念或信心。

内驱力是个体自主自愿自发的体现动机的能力,是个体主动克服困难,不断持续向前的不竭动力之源。

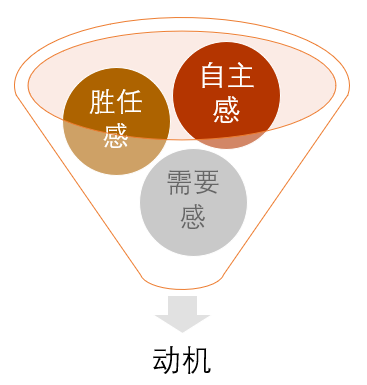

美国罗切斯特大学心理系的两位心理学家爱德华·L.黛西(Edward.L.Deci)与理查德·瑞恩(Richard Ryan)于1970年提出“自我决定理论(Self-determination Theory)”,从人性心理需求角度分析了动机诉求。他们指出:如果人持续有动机做一件事情,必须同时满足三大心理成因——自主感、胜任感和需要感。自主感,就是自己决定事情是否做、怎样做;胜任感,就是感觉自己在事件行动中是否胜任;需要感,是自己被他人需要、认同的愉悦感。如图5-3所示。

图5-3 动机的心理成因图

自主感、胜任感、需要感,就是讲述人与自我、人与事件、人与他人的三种关系,是内驱力产生的三个维度。

自主感,源于内心目标与事件行动相一致,是对自我的认知与肯定;胜任感,是事件本身需要的能力与自身相匹配,从而激发自己的行动欲望;需要感,则是被他人认同个人价值或能力的成就感,是启动并使事件行动持续的动力。

当三个维度成为合力,输出的动机一定是正能量的内驱力;当三个维度中有一个乏力或无力,内驱力将被打折甚至内耗、抵消,无法产生持久的能量。

人的内驱力,如同一辆跑车的发动机,发动机的功率越大,跑车的时速也会越快。内驱力是每个人愿不愿、想不想行动的根本因素,也是企业招聘时需观察和评价的首选的心理资本。

企业不但要找到“不待扬鞭自奋蹄”的内驱力人才,有效匹配招聘岗位与个人的能力,而且在人才入职之后,应不断认可与鼓励人才的成长,使人才与企业一同正向做功,成为与企业共同发展的合力。

不详

不详