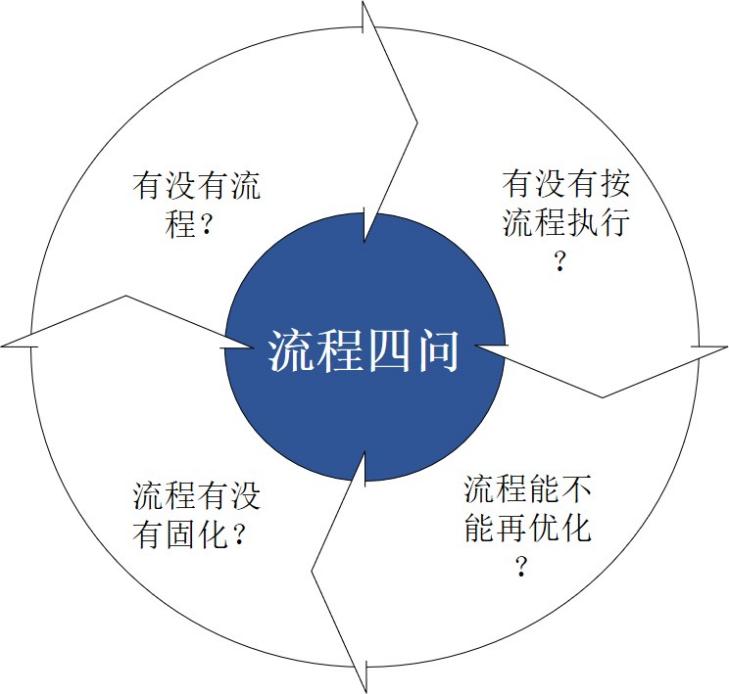

在华为公司,上个世纪90年代,也是不断重复类似B公司的事故,在1998年开始推动流程型组织变革后,逐渐形成了新的工作方式,即围绕流程展开提问,通过四个问题来解决这些问题,简称流程四问。具体如下:

图2.2 流程四问

在华为公司,每当出现运营异常的时候,作为业务负责人,首先要思考的问题是这个事情有没有流程?员工有没有按照流程执行?流程还能不能再优化?流程有没有固化?通过四个问题来共识问题,并促进问题的长期解决,俗称流程四问。

首先看下第一个问题:有没有流程?在上面我们讲流程的刚与柔的时候提到过一个观点,即首先是要“有法可依”。有没有流程就是要解决流程有无的问题,如果是没有对应的流程来覆盖这个业务,那么让流程Owner去建这个流程即可;同时,也要搞清楚为什么当初为什么没有建这个流程。在实际管理过程中,确实会出现这样或那样的业务场景,在流程设计的时候无法穷尽,在新的业务场景清晰之后再增加流程来覆盖。管理者往往是流程Owner,是对流程建设负有第一责任的,如果流程有缺失导致经营出现异常,应该追责的不是负责流程执行的员工而应该是管理者。管理者自己的责任没有履行好,还去责骂员工,这也太不应该了吧。如果确认异常对应的业务场景是有流程覆盖的,那么就要问第二个问题了,即有没有按流程执行?

在我们实际业务运行过程中,不少公司会制订一大摞流程,但经营异常依然不断。这个需要分不同场景来看,首先要看员工有没有严格按流程执行,即是否遵循了“执法必严”或“严格执法”的原则。如果答案是否定的,那么还需要来看具体是什么原因导致的,是员工主观上不去执行流程,还是存在客观的原因;如果是员工主观上不去执行,那么需要根据公司人力资源流程规定,进行必要的惩戒;如果是客观上的原因导致员工无法执行的,需要具体分析、排查这些障碍,确保员工能正常执行流程。在我们推动流程型组织变革的过程中,发现不少企业的流程文件与实际业务不相符,即我们常讲的“两张皮”现象,实际上是流程设计的时候没有根据业务需要来,导致流程看上去很美,但实际上根本无法落地,这本身不是流程执行者的过失,流程设计的缺陷应该由流程Owner来承担责任。如果员工严格按照流程执行,但依然出现经营的异常,那这不是员工的过失,管理者需要问第三个问题,即流程能不能再优化?

在流程设计的时候我们有一个原则“科学立法”,即在设计的时候不仅要有科学的方法、工具,还要对标业界最佳实践,其它企业踩过的坑就没有必要再去趟了。但业务是动态变化的,原来设计的流程是当时的最优解,随着时间推移,业务和流程就会出现偏差,如果不及时刷新、优化,那么就会出现即使严格按照流程执行也会出现业务异常。出现这样的问题,需要流程Owner主动发起业务流程优化,确保流程是当下的最优解。

流程设计得再好,与业务一致性再高,依然会出现一些异常。一方面是流程可能会出现绕过的情况,比如:采购需求管理流程规定需求申请单的需求量需要用固定的公式来测算,需求提出人为了省事可能会绕过这个测算环节,仅凭经验估了一个数量(可能会与实际的需求有较大的偏差,多了或少了);另一方面是时效的问题,负责该业务的负责人可能在出差、请假等,流程的处理时效难以保证。所以,在华为公司,如果流程确认是当下的最优解,作为管理者还会同步考虑流程的信息化问题,即流程四问中的最后一问“流程有没有固化(信息化)?”流程通过信息化手段固化后,除了效率提升外,对于业务风险的防范也起到积极的作用。

华为公司“流程四问”的实践,对于营造尊重流程、敬畏流程的氛围起到了积极的作用,使得公司从员工、主管、经理、部长到总裁都在用共同的管理语言、工具在沟通,提升了公司整体运营的效率与效果,具有很高的借鉴价值。

需要说明的是,每个企业的文化都会有不同的地方。流程文化需要根植于公司的业务现实与企业文化,成为企业文化的重要组成部分,同时要服务公司整体的经营战略才能相得益彰,以至行稳致远。

不详

不详