一、“互联网+”的出现

(一)技术的颠覆

1946年美籍匈牙利科学家冯·诺依曼提出存储程序原理,把程序本身当作数据来对待,程序和该程序处理的数据用同样的方式存储,并确定了存储程序计算机的五大组成部分和基本工作方法,是为冯诺依曼结构”。依据这个原理,计算机技术开始发展起来。

1971年,英特尔公司推出了世界上第一款微处理器4004。当时它只吸引了极少数人关注,一个叫比尔的人,还有一个叫乔布斯的人。只有极少数人意识到,一个变革的时代即将来临。1977年,乔布斯的苹果的美国西海岸电脑展上推出AppleII型个人计算机,获得巨大成功。Apple II一直被苹果生产,直至1980年。

苹果的巨大成功,引起了计算机工业巨人IBM的警觉。

1981年IBM推出个人计算机,一个全新的时代开始了。IBM PC是IBM个人电脑的缩写,它是IBM

PC兼容机硬件平台的原型和前身,其模型号码为5150。

在1985年以前,IBM是整个计算机行业的绝对老大。20世纪80年代初,比尔·盖茨与Intel联合起来为IBM提供PC机软件的时候,IBM并没有把他放在眼里。因为IBM拥有全球最大的主计算机市场(大中型计算机),制定了计算机工业的标准,成为计算机的代名词。随着微型计算机的兴起,IBM制定了PC微型计算机标准,席卷了整个微型机市场,IBM认为唯一的对手是当时的苹果电脑公司。

但是最后的结果却是,苹果并没有颠覆IBM,颠覆IBM的是微软公司组建的“Wintel”联盟。这个联盟由微软Windows操作系统、Intel公司、AMD公司组成,他们为全球的电脑公司提供了Windows电脑操作系统软件与英特尔X86指令集 CPU处理器。最后,全世界的PC机公司都被微软的Wintel联盟控制了,微软变成了PC计算机时代无人能够竞争的公司,制定着整个PC计算机工业的标准。

当互联网刚刚诞生时,全球最大的信息技术公司是微软公司,最大的通信技术公司是诺基亚、摩托罗拉,他们担心的是一家互联网软件公司Google、互联网通信公司Skype。Google利用着搜索引擎垄断互联网应用市场,并试图通过网络操作系统来侵蚀Windows市场。而Skype试图通过P2P网络通信颠覆掉传统通信公司。但他们都没有意识到,真正敌人并非他看得见的竞争对手。而是从另外一个领域跨界而来的公司。

1997年,乔布斯回归濒临倒闭的苹果电脑公司,专注于消费类智能数码产品,微软公司根本没放在眼里。2007年,苹果推出移动互联网手机iPhone,乔布斯将手机直接变成了一台电脑,首先就将手机老大诺基亚打趴下,将摩托罗拉、索尼爱立信搞得无还手之力。三大手机巨头都被苹果踩在脚下。同时,让微软公司也想不到的是,苹果推出的iPhone手机实质是一台移动互联网设备,其IOS实质是一个移动计算机操作系统,苹果通过智能手机占据了移动互联网软硬件市场,同时带动了PC市场,冲击着Wintel联盟。这下,微软公司傻眼了,而联盟里的Intel、AMD处理器公司也日薄西山。

从计算机技术,到信息技术,再到网络技术,再到移动、智能、大数据、云计算,人类的信息网络科技就是一部不断颠覆的历史。

(二)网络的连接

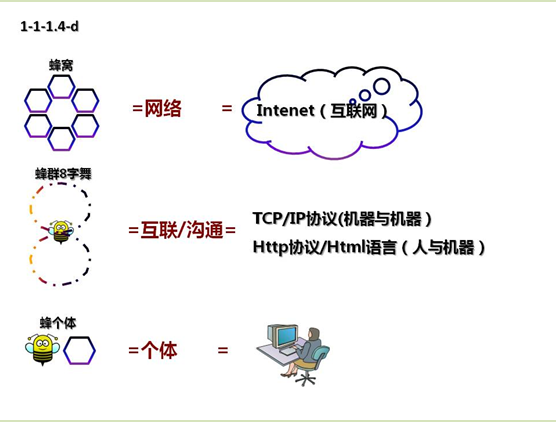

美国的未来学家凯文·凯利,号称预言帝,在《失控》一书中,他提到了一种类似于蜜蜂蜂群的蜂窝状网络结构。这是一种分布式的自治系统,在自然界有不同形式的存在,伴随系统的是一种相互之间多角度的连接。

就像蜂窝一样,整个蜂群由一个个蜂虫有机体构成,虽然每个有机体有自己简单自由的思维,但成千上万个蜂虫通过相互联系——蜂群个体之间的“8字舞”通讯。正是这种通讯连接,创造了蜂群统一的共同思维,并且共同进化。而蜂群思维又扩大了连接,扩张了网络。这种蜂群思维,它不仅存在于具体单个蜂虫身上,而是存在于整个蜂群中,让蜂群成了一个共同进化集群。

整个蜂群实质上已形成一个统一思维的有机体集群。没有一只蜜蜂在控制它,但却有一只看不见的手,从大量混沌的蜂虫成员涌动中,控制着整个群体。它的神奇还在于,蜂群的量变将引起质变,单只虫子不起任何影响力,只需要增加虫子的数量,使大量虫子聚集,并使之互相通过网络交流,随着数量的增长,复杂度达到一定程度,这时候一个共同进化的集群就会从虫子中诞生。在这个集群中,连接是保障蜂群进化的最关键环节。

互联网正是人类社会中最大的一个蜂群网络,它的发展就像这蜂群系统一样。你可以想象一个人类大脑群体思维记忆库的建立,最初的时候各个神经记忆节点的搜索路径是尚未建立的,当我们反复使用的时候就慢慢形成强的连接。在从前这些连接记忆节点的路径是微弱的,强连接是极少的,但是互联网出现后,这些路径瞬间全部亮起,所有记忆节点都可以在瞬间连接。

图4-2 互联网是蜂群思维的产物

人类的思维也是一种蜂群思维,在互联网诞生以前,人与人之间的信息与记忆节点是没有直接的连接,或者说,即使出现了邮件、电话、电报、传真,但连接路径是较少的,力量是微弱的。但是在互联网出现之后,这些路径瞬间全部如黑夜里探照灯照亮的飞机跑道一样,全部亮起。比如微信,它改变了亿万中国人的社交与家庭沟通的连接。比如以前一个家庭,如果子女离开父母,远去他乡,如果需要联系交流,则要通过信件,然后是电话,但是长途电话总是让人感觉到有距离感。微信出现了,它通过即时语音,让交流双方感觉不到距离,仿佛就近在咫尺一样,而微信群可以让一个家庭里的成员,即使在不同地方,也如同在一个房间里一样。朋友圈图文,则让不在同一空间的好友都好像生活在自己旁边一样。这是微信,它其实只是一个手机APP,但创造了巨大的连接。

同样,智能手机本质上成了人的器官的一个延伸,它有摄像头、有感应器,几乎人的很多器官功能都延伸了,而且通过互联网连在一起,这是前所未有的。微信是人与人之间的连接,微信订阅号是人和媒体的一种连接,微信服务号是人和服务的一种连接。PC互联网、无线互联网、物联网等,这不过是互联网在连接层次上的不同发展阶段,它最终会成为一个全面连接的蜂群网络。

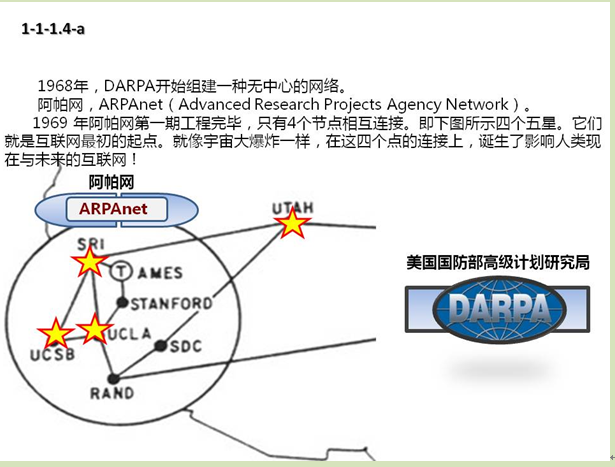

互联网给了人类超越以往的体系支撑,人通过网络获得延伸性增强,并连接在一起。这是前所未有的,这个连接产生于1958年成立的美国国防部高级计划研究局(DARPA)。

1969年,阿帕网开始建立。

图4-3 DAPPA组建的无中心网络阿帕网

1970年阿帕网初具雏形,向非军用部门开放,许多大学和商业部门开始接入,同时在美国东海岸地区建立了首个网络节点。然后阿帕网迅速扩大,众多的计算机跑步般被编织入网,平均每二十天,就有一台大型计算机节点接入。

1973年,阿帕网跨越大西洋,利用卫星技术与英国、挪威实现连接。卡恩发明了TCP/IP协议(异种结构网络互联协议),更多网络通过协议进行互联。1983年1月,TCP/IP成为人类至今共同遵循的网络信息交换与传输控制协议,成为互联网的灵魂。互联网之父罗伯特·卡恩说:“IP地址可以让你在全球互联网中联系任何一台你想要联系到的计算机,让不同的网络在一起工作,不同网络上的不同计算机一起工作。”

互联网的灵魂,TCP/IP所代表的连接,开始了大规模扩张。在阿帕网上,每一个交汇点都是平等的,每一个点到达另一个点,都有一张网通向所有的连接,提供无限途径。节点的增多就带来网络的扩张,新加入一个节点,会让已有节点路径与网络规模得到相应扩张。每台连入的电脑,就是蜂群里的一只小蜜蜂,让整个群体变得更加有效。每个信息点都是平等的,处于特权地位的信息中心被解构了地位,网络让地球变得更加扁平化。

蒂姆·伯纳斯·李发明了万维网及Http协议。他认为应该存在一个假想的、虚拟的空间,使得不同的电脑、不同的电脑软件系统能够交换数据。1991年,伯纳斯编写出HTTP(超文本传输协议)和HTML(超文本标记语言),就是电脑之间交换信息时所使用的语言,通过Html网页,一个普通人即使不懂电脑不懂网络,也可以随意上网连接上任意一台机器。而每次键入网址时出现的http,伯纳斯命名为World Wide Web,它代表网页概念,就是人连接计算机的窗口。通过它,人与机器,人与人的连接开始了。互联网就是一个一个蜂群网络自治系统,不断扩张,每一个人、每一台智能终端(PC机、智能手机、智能外设等)都是一个蜂虫个体,而TCP/IP协议、Http协议、Html语言就像是蜂虫的“8字舞”一样,用于沟通与互联。

图4-4 互联网就是一个蜂群网自治系统

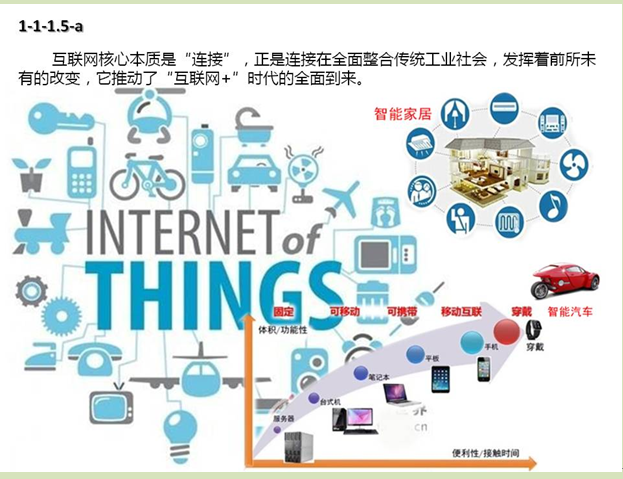

(三)连接推动“互联网+”的来临

互联网就是一个人类社会产生蜂群式网络自治系统,互联网就是一个不断扩张的“硅”智能蜂窝网络,每一个人,每一台智能终端都是一个蜂虫个体,而TCP/IP协议、Http协议、Html语言用于个体间沟通与互联。这个人工制造的蜂窝系统不断连接的结果,就是使整个网络蔓延、扩张、越界,最终将连接从线上走到线下,导致传统产业面临“互联网化”的全面改造。

大到汽车制造,小到路边快餐店,都可以在“互联网+”技术整合下,通过互联网将企业与消费者实现紧密的连接。企业将重构营销、渠道、传播、终端业态,驱动组织机构重塑,实现“互联网化的业务流程重组(BPR on line)”,实现真正的全连接和零距离。互联网的核心本质——连接,开始全面整合人类社会,发挥出前所未有的作用,推动“互联网+”时代的全面来临。

图4-5 互联网的核心本质是连接

雷军式的小米并非今天所独有,过去一直都存在,只不过是另外一些不为人所知的野心勃勃的机构,他们推动这种连接的扩张,推动互联网出现,推动移动互联网爆发,推动“互联网+”的到来。

刘红明

刘红明