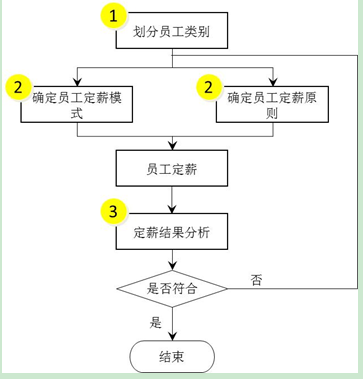

给员工定薪是解决薪酬体系落地的关键。下面通过一个全景案例介绍整个方法体系,R企业员工定薪设计的基本流程如图6-1所示:

图6-1 R企业员工定薪设计的基本流程

步骤一:划分员工类别

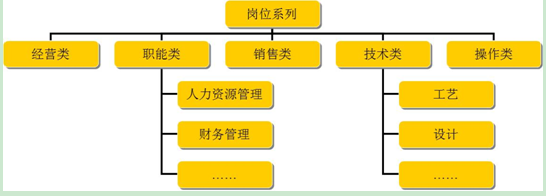

根据该企业业务情况,人员类别划分为五类:经营类(副科级以上领导干部)、职能类(职能管理人员)、销售类(销售人员)、技术类(工程技术人员)、操作类(生产工人)。具体划分如图6-2所示:

图6-2 R企业人员类别的划分

根据上述划分结果,可以将人员进行分类。各类人员的定义如下:

(1)经营类:决定企业或部门的经营和管理大计,对企业或部门的经济效益和管理绩效负责,包括副科级以上领导干部。

(2)职能类:为企业各类管理活动提供方案,并对方案的科学性和可操作性负责,同时承担执行方案的事务性工作,对方案的执行结果负主要责任。

(3)销售类:负责完成企业产品的市场开拓与销售工作,制定解决方案,对方案的科学性、可靠性负责,并对方案执行结果主要负责。

(4)技术类:为企业技术活动提供技术方案,并对方案的科学性、可靠性和安全性负责;同时承担具体执行方案的事务性工作,对方案的执行结果负具体责任。

(5)操作类:负责企业生产活动的具体执行工作,并对执行结果负主要责任。

步骤二:确定定薪原则与模式

针对不同类别的人员,确定薪酬套入的原则和模式如表6-5所示:

表6-5 R企业薪酬套入的原则和模式

人员类别 | 套入模式 | 套入原则 |

经营类 | 以岗位为基础 | 按照岗位等级套入 |

职能类 | 以“岗位+能力”为基础 | 严格按照岗位和任职资格标准要求套入 |

技术类 | 以“能力”为基础 | 严格按照任职资格标准要求套入 |

操作类 | 以“岗位+能力”为基础 | 确定平均增资额,就近套入 |

1.经营类人员

根据员工的岗位确定薪等,根据所在部门的重要程度,确定薪级,同时考虑各部门管理岗位之间的平衡性。

根据该企业的具体情况,将管理岗位划分为两大类:一类是职能部门的管理岗位,一类是生产单位的管理岗位。两类岗位分别按照部门的重要性和单位规模进行划分,具体划分如表6-6所示:

表6-6经营类管理岗位的划分

职能管理部门领导岗位 | 生产单位领导岗位 | ||

一般性职能部门 | 其他部门 | 小规模生产单位 | 80人以下生产车间 |

重要职能部门 | 生产、技术、质量 | 中等规模生产单位 | 81~300人生产车间 |

大规模生产单位 | 300人以上生产车间 |

根据表6-5所列原则确定各级别领导干部的岗位工资标准,具体如表6-7所示:

表6-7经营类管理岗位的工资标准

级别 薪酬 单位 | 处级 | 副处级 | 科级 | 副科级 | ||||||||

薪等 | 薪级 | 岗位工资(元) | 薪等 | 薪级 | 岗位工资(元) | 薪等 | 薪级 | 岗位工资(元) | 薪等 | 薪级 | 岗位工资(元) | |

一般性职能部门 | 12 | 3 | 3240 | 11 | 3 | 2800 | 9 | 2 | 2100 | 8 | 5 | 1800 |

重点职能部门 | 12 | 5 | 3500 | 11 | 5 | 3000 | 9 | 4 | 2300 | 8 | 7 | 2000 |

小规模生产单位 | 12 | 3 | 3240 | 11 | 3 | 2800 | 9 | 2 | 2100 | 8 | 5 | 1800 |

中等规模生产单位 | 12 | 5 | 3500 | 11 | 5 | 3000 | 9 | 4 | 2300 | 8 | 7 | 2000 |

大规模生产单位 | 12 | 7 | 3760 | 11 | 7 | 3200 | 9 | 6 | 2500 | 8 | 9 | 2200 |

2.职能类人员

职能类人员定薪模式为“岗位+能力”。

首先,根据职能管理人员的职级对应表,确定员工的起始岗位等级,具体如表6-8所示:

表6-8职能类管理人员的起始岗位等级

岗位类别 | 岗位层级 | 起始岗位等级 | |||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… | 14 | 15 | ||

人力资源 | 公司级 | 档案管理员 | 薪酬管理员 绩效管理员 招聘管理员 | ||||||

事业部级 | 人事管理员 | ||||||||

财务管理 | 公司级 | 出纳 | 会计 财务管理员 | ||||||

事业部级 | 出纳 | 会计 | |||||||

技术管理 | 公司级 | 综合管理员 | 情报分析员 翻译 科技分析员 | ||||||

事业部级 | 综合管理员 | ||||||||

…… |

其次,根据人员的任职资格条件,确定需要调整的薪等和薪级,任职资格标准只需符合一项即可,具体如表6-9所示:

表6-9职能类管理人员调整后的薪等和薪级

任职等级 | 薪等 | 薪级 | 任职资格标准(门槛标准) |

三级职员 | 起始薪等 | 1 | (1)大专学历 (2)专业工龄满5年 |

起始薪等 | 2 | (1)大专学历,专业工龄满2年 (2)本科学历 (3)专业工龄满8年 | |

起始薪等 | 3 | (1)本科学历,专业工龄满3年 (2)大专学历,专业工龄满5年 (3)专业工龄满12年 | |

二级职员 | 起始薪等 | 4 | (1)本科学历,专业工龄满5年,取得助师资格 (2)大专学历,专业工龄满8年,取得助师资格 (3)专业工龄满15年 |

起始薪等 | 5 | (1)本科学历,专业工龄满8年,取得助师资格 (2)大专学历,专业工龄满5年,取得中级师资格 | |

一级职员 | 起始薪等+1 | 1 | (1)本科学历,取得中级师资格 (2)硕士学历 (3)大专学历,专业工龄满10年,取得中级师资格 |

起始薪等+1 | 2 | (1)本科学历,取得中级师资格,专业工龄满10年 (2)硕士学历,取得中级师资格,专业工龄满5年 | |

高级职员 | 起始薪等+1 | 3 | (1)本科学历,取得高级师资格 (2)硕士学历,取得中级师资格,专业工龄满8年 |

起始薪等+1 | 4 | (1)硕士学历,取得高级师资格,专业工龄满3年 (2)博士学历 | |

起始薪等+1 | 5 | (1)硕士学历,取得高级师资格,专业工龄满5年 (2)博士学历,取得高级师资格,专业工龄满3年 | |

资深职员 | 起始薪等+2 | 1 | (1)硕士学历,取得高级师资格,专业工龄满10年 (2)博士学历,取得高级师资格,专业工龄满8年 |

起始薪等+2 | 2 | (1)博士学历,取得高级师资格,专业工龄满10年 |

例如,某薪酬管理员,起始薪等为5等,其个人条件为本科学历,已经从事专业工作9年,并且已经取得中级师资格。按照上述任职资格条件,可以达到一级职员的任职等级,确定薪等-薪级为6-1。

表6-9中所列举的是最低门槛标准,企业还需要根据其他能力认证条件进行认证。在初期套入时,一级职员(含)以下任职等级的人员直接套入,高级职员及资深职员需经企业薪酬管理委员会认定后方可套入。

最后,根据薪酬标准表进行套入。

3.技术类人员

技术类人员的套入模式为以“能力”为基础。

首先,根据人员的任职条件确定员工的任职等级,如表6-10所示:

表6-10技术类人员的任职等级

任职等级 | 薪等 | 薪级 | 任职资格标准(门槛标准) |

初级员工 | 3 | 2 | (1)大专学历 (2)相关专业毕业 (3)从事专业工作满2年 |

(1)大专学历 (2)相关专业毕业 | |||

三级员工 | 4 | 2 | (1)大专学历 (2)相关专业毕业 (3)从事专业工作满5年 (4)取得专业初级资格证 |

(1)本科学历 (2)相关专业毕业 (3)从事专业工作满3年 (4)取得专业初级资格证 | |||

二级员工 | 6 | 2 | (1)大专学历 (2)取得专业初级资格证 (3)作为主要成员参与过3个以上重要开发项目 |

(1)本科学历 (2)取得专业初级资格证 (3)作为主要成员参与过2个以上重要开发项目 | |||

(1)硕士学历 (2)取得专业中级资格证 | |||

一级员工 | 7 | 2 | (1)大专学历 (2)取得中级资格证 (3)作为主要成员参与过3个以上重大开发项目 (4)至少负责过1个以上重要开发项目 |

(1)本科学历 (2)取得中级资格证 (3)作为主要成员参与过2个以上重大开发项目 (4)至少负责过1个以上重要开发项目 | |||

(1)硕士学历 (2)取得中级资格证 (3)作为主要成员参与过1个以上重大开发项目 (4)至少负责过1个以上重要开发项目 | |||

高级员工 | 9 | 2 | (1)取得中级资格证 (2)负责过3个以上重大开发项目 (3)专业工作经验满10年 |

资深员工 | 11 | 2 | (1)取得高级资格证 (2)负责过5个以上重大开发项目 (3)专业工作经验满15年 |

表6-10所列举的为最低门槛标准。针对一级员工(含)以下者直接套入,高级员工和资深员工需经企业薪酬管理委员会认定后方可套入。

其次,根据薪酬标准表进行套入。

4.操作类人员

操作类人员套入模式为“岗位+能力”。

首先,根据操作类职级对应表,确定各岗位薪等,如表6-11所示:

表6-11操作类人员的岗位薪等

薪等 | 岗位 |

1 | 清洁工,后勤服务工,执勤工,…… |

2 | 通讯工,资料管理工,车间助理工,…… |

3 | 调度工,监督员,绿化工,…… |

4 | 化学试验工,水处理工,…… |

5 | 管道工,配电电工,…… |

6 | 装配工,焊工,机修钳工,…… |

7 | 车工,镗铣工,气焊工,…… |

…… | …… |

其次,根据技能等级鉴定,确定员工的技能等级。该企业操作类员工技能等级划分为5个级别:初级工,中级工,高级工,技师,高级技师。

最后,确定平均增资原则,如表6-12所示:

表6-12操作类人员的平均增资原则

技能等级 | 岗位工资平均增资额(元) |

初级工 | 50 |

中级工 | 100 |

高级工 | 300 |

技师 | 400 |

高级技师 | 500 |

例如,某员工所在岗位为车工,当前岗位工资水平为800元,技能等级鉴定结果为高级工。按照表6-12所列的增资原则,他调整后的岗位工资应当为1100元。按照此标准在薪酬标准表第7薪等中,找到不小于1100元的最小值,就近套入。

步骤三:定薪结果分析

1.薪酬总额增长率分析

薪酬总额增长率分析的目的,是要确定薪酬测算完成之后,薪酬变动情况是否为企业和各单位所接受。

(1)企业薪酬总额增长率分析。

在薪酬测算完成之后,企业必须考虑在新的薪酬方案下,企业整体增资额、增资比率是多少。从总体上来看,薪酬总额增长率要受到以下两方面因素的制约:

企业未来经营状况的预期。

国家相关政策的约束。

例如,R企业预期下一年度要实现经营收入增长13%,实现利润增长15%。在此预期下,薪酬总额增长率应控制在10%以内,这是评估员工薪酬测算结果的重要指标,具体如表6-13所示:

表6-13 R企业员工薪酬测算结果

测算前(元) | 测算后(元) | 增长额(元) | 增长率(%) | |

年度薪酬总额 | 11362738 | 12351296 | 988558 | 8.7% |

月度人平工资 | 1496 | 1626 | 130 | 8.7% |

(2)单位薪酬总额增长率分析。

单位薪酬总额增长率分析主要针对以下两种情况:

企业中存在利润中心,各利润中心的经济效益不同。

企业中各部门之间原有的薪酬水平不平衡。

各单位薪酬总额增长率分析的目的,是要把握在薪酬测算完成之后,薪酬能否体现出各单位之间的差异,是否能在一定程度上解决原有薪酬不平衡的问题。

R企业各单位薪酬测算后的结果如表6-14所示:

表6-14 R企业各单位薪酬测算结果

单位名称 | 单位性质 | 测算前 | 测算后 | 增长率 (%) | ||

年总额 (元) | 人平工资(元) | 年总额 (元) | 人平工资(元) | |||

HR部 | 职能部门 | 191376 | 1329 | 216288 | 1502 | 13% |

财务部 | 职能部门 | 158004 | 1463 | 166644 | 1543 | 5% |

规划发展部 | 职能部门 | 253980 | 1411 | 276840 | 1538 | 9% |

工会 | 职能部门 | 79488 | 1104 | 106920 | 1485 | 35% |

…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

事业部A | 利润中心 | 2384424 | 1577 | 2517480 | 1665 | 6% |

事业部B | 利润中心 | 4503708 | 1683 | 4642860 | 1735 | 3% |

…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

在原有的薪酬状况下,工会、人力资源部等职能部门的薪酬水平较低。通过薪酬测算,工会的薪酬总额增长率最大,达到35%,人力资源部为13%。从人均工资水平来看,人力资源部、财务部、规划发展部等部门大体相当,工会略低。

在若干个事业部中,B事业部的经济效益最好,人平工资水平相应最高,A事业部近年来由于效益增长状况明显,未来发展潜力很大。从总额增长率上来看,A事业部增长率相对较高。

测算结果表明,新的薪酬分配方案比较适合于当前企业的发展现状,能够较好的体现各部门的相对重要程度,各利润中心薪酬总额增长率也能为企业和各单位所接受,测算结果比较理想。

2.平衡性分析

平衡性分析的目的,是分析测算后各类人员薪酬变动状况,以及薪酬水平之间的差异是否能够体现企业的人才倾向,并分析各类人员的平均工资水平是否具有外部竞争力。平衡性分析需要考虑的因素包括外部市场水平和企业人才倾向。

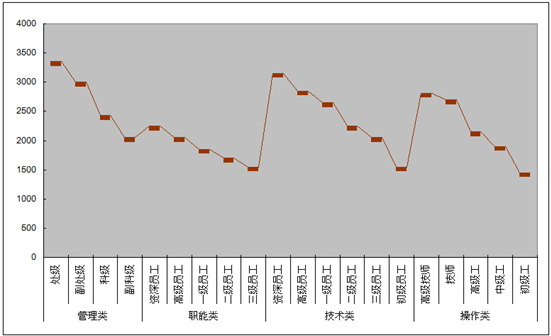

R企业薪酬测算后各类岗位的薪酬水平,具体如图6-15所示:

图6-15 R企业薪酬测算后各类岗位的薪酬水平

通过平衡性分析,职能类管理人员薪酬水平最高可以超过副科级领导人员的工资,但略低于科级领导;技术类人员薪酬水平最高可以达到副处级领导干部的水平,操作类人员中的高级技师基本上与技术类高级员工的收入水平相当,超过科级领导干部。管理类和技术类起始薪酬水平大体相当,高于操作类人员。R企业各类人才层次分布合理。

从整个测算结果来看,薪酬水平基本符合R企业“向核心人才倾斜”的理念,即“向高级专业管理人才倾斜,向技术人才和高级技能人才倾斜”,并且与当地的薪酬市场水平比较,也具有一定的竞争力。因而,R企业对总体测算结果比较满意。

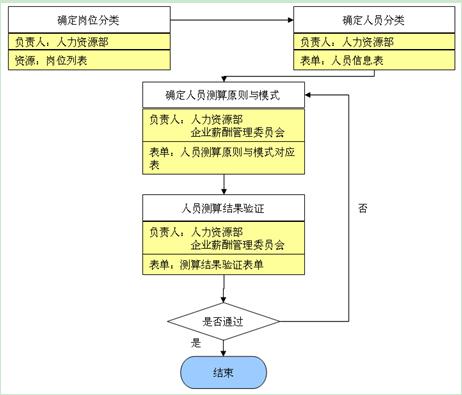

员工定薪的实施过程

员工定薪的实施过程具体如图6-4所示,所需表格见附表1、附表2、附表3。

图6-4员工定薪的实施过程

附表1人员信息表 | ||||||||||||

编号 | 人员姓名 | 所属单位 | 所属部门 | 岗位名称 | 岗位类别 | 现有工资 | 年龄 | 司龄 | 最高学历 | 最高职称 | 最高职称获取年数 | 备注 |

1 | ||||||||||||

2 | ||||||||||||

… | ||||||||||||

制表日期: |

附表2人员测算原则与模式对应表 | |||||||||||||

编号 | 人员姓名 | 所属单位 | 所属部门 | 岗位名称 | 岗位类别 | 现有工资 | 测算原则 | 测算模式 | 岗位等级 | 任职等级 | 薪等 | 薪级 | 测算工资 |

1 | |||||||||||||

2 | |||||||||||||

… | |||||||||||||

制表日期: |

附表3测算结果验证表 | |||||||||

总额测算结果验证表 | |||||||||

测算前 | 测算后 | 增长率 | 期望增长率 | 能否承受 | |||||

总额 | 人均工资 | 总额 | 人均工资 | ||||||

各单位测算结果验证 | |||||||||

编号 | 单位名称 | 定员人数 | 测算前 | 测算后 | 增长率 | 期望增长率 | 是否能承受 | ||

总额 | 人均工资 | 总额 | 人均工资 | ||||||

1 | |||||||||

2 | |||||||||

… | |||||||||

各类人员验证结果 | |||||||||

编号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位等级 | 任职等级 | 现有人均工资 | 测算后的人均工资 | 人均工资增长率 | 人均工资排名 | 备注 |

1 | |||||||||

2 | |||||||||

… | |||||||||

制表日期: |

全怀周

全怀周