从企业文化的定义可以看出,其包含的内容是复杂多样的。

例如阿伦·肯尼迪和特伦斯·迪尔就认为,企业文化包含企业环境、价值观、企业英雄、风俗和礼仪、文化网络五种因素。

同时,有人认为企业文化不但是多元的,而且是多层的。

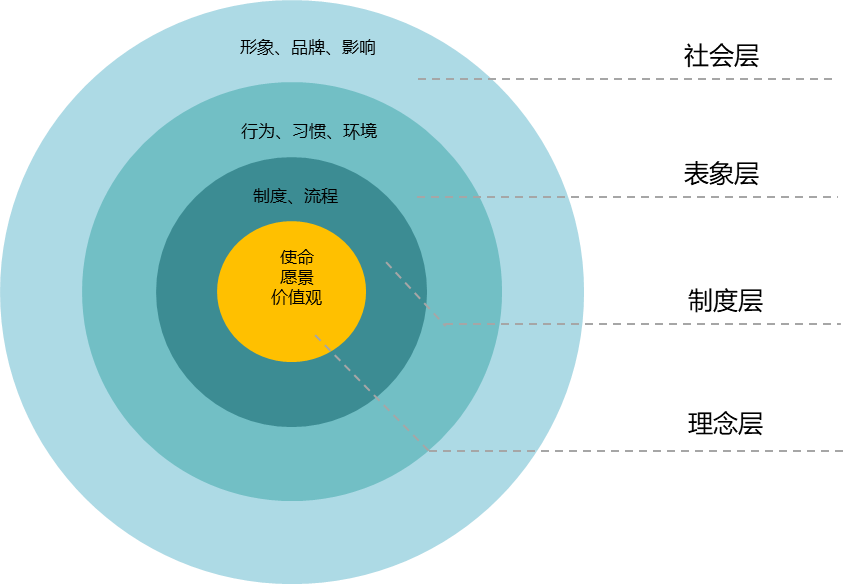

例如比较流行的企业文化四层次说认为:企业文化的第一层是社会层,包括企业对外展示的形象,社会对企业的认知、评价;第二层是表象层,包括企业成员的行为表现、物化环境、仪式庆典及产品外观等;第三层是制度层,包括企业各经营环节的流程制度甚至不成文的规则;第四层是理念层,包括企业的使命、愿景、价值观等核心理念。如图2-3所示。

图2-3 企业文化四层次说

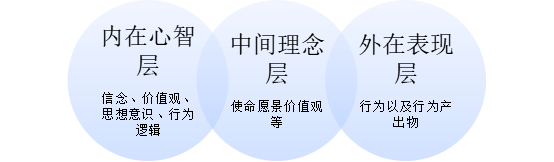

笔者认同企业文化的多元性和多层性,但回归企业文化的本质,笔者认为企业文化只有两层:

一是“内在心智层”,主要是指存在于内心的稳定的心智模式,包括我们通常说的信念、价值观、思想意识、行为逻辑,相当于沙因讲的“深层假设”。

二是“外在表现层”,即在内在心智的指引下展现于外的行为及行为产出物,例如制度、技术、产品等,相当于沙因所说的“人工饰物”。

由于“内在心智”是深藏于人内心之中的、比较复杂的意识,有时甚至是一些潜意识。所以,人和人之间要想形成共享的心智模式就要靠“心领神会”,但这种效率明显是很低的。

于是,为了提高“共识”的效率,人们学会了把自己内在的一些比较清晰的心智模式用语言表达出来,期待与其他人达成共识,这就出现了我们经常看到的“使命、愿景、价值观”等理念体系。

这套理念体系既有“外在表现层”的特点,又有“内在心智层”的属性,但却又无法和“外在表现层”或“内在心智层”画等号。

比较恰当的做法是将其单列一层,笔者定义为“中间理念层”。

这一层在整个企业文化体系中具有“神经中枢”的作用,它连接组织成员的内在心智与外在表现,使不同成员在同一个体系里交流信息,达成共识。没有理念层,企业仍然可以形成文化,但所形成的文化是没有方向和效率的,组织成员通过行为碰撞心智,企业的文化在反复较量中逐步趋于稳定,但最终的状态可能是“个人的”“感性的”文化,而不是理性的、民心所向的文化。因此,要打造理性的、民心所向的文化就需要通过理念层进行管理。如图2-4所示。

图2-4 企业文化的三个层次

不详

不详