“故事演绎”是最为常用的培训方法之一,相信每一位培训师在自己的培训课堂中都用到过。这一培训方法能够在课堂中发挥重要的作用,包括“吸引学员注意力,调动学员的学习兴趣,引发学员自主思考,倡导某一重要理念”等。以下将围绕这几个比较重要的作用,看看如何用好“故事演绎”的培训方法,以最大限度彰显其价值,更好地为培训课程服务。

我们应该知道,“故事演绎”之所以能够“吸引学员注意力,调动学员的学习兴趣”,主要是因为塑造人物形象、铺设故事情节等需要,会出现很多的场景画面、人物对话,甚至是心理活动等感性、形象的要素,而人们容易对感性的东西产生兴趣,并且愿意通过感性的东西唤醒自己的“同理心”和“角色感”。

基于这一认识,要想最大限度地发挥故事的作用,就需要培训师至少在上述这些方面花费一些心思,能否通过“摹情摹景、绘声绘色”的描述,把故事演绎得“有声有色,生动有趣”,是运用“故事演绎”这一培训方法的基本要求,也是持续精益求精的要求。

那么,怎么才能做,除了要加强平时的语言训练外,在具体演绎故事的过程中,准确把握并着重渲染相关细节也是重要途径之一。

概括来讲,一个故事的细节主要会在三方面体现,分别为:人物之间的对话、动作表情和心理活动。

通过这些细节的描述,能够有效地建立场景感或画面感,并且有意识地引导学员“进入”到这种场景氛围或画面中,从而逐步唤醒学员的认知,带领学员“跟随”故事情节的变化,“体认”故事人物的各种可能的行为表现。

要达成上述这样的效果,培训师需要特别注意,在进入故事主体内容演绎之前,必须要借助故事进行诠释的主题思想(或观点、理念),设计好前置导入的相关问题,以这些问题作为牵引,把学员带入到故事情境当中。只有让学员心理上有所准备,才可能“引发学员的自主思考”。

最后需要强调,很多时候,在培训课程中演绎故事,并不见得一定要给到学员一个非常明晰的答案或方向。有的时候,当故事结束时,留下一些空白,以询问的方式引导学员观照自身,然后由学员自己给出自己“思考”后的答案,更能发挥故事本身的“张力”。

举个大家都耳熟能详的故事作为例子。

《秀才进京赶考》:

有一位秀才第三次进京赶考,住在一个经常住的店里。考试前两天他做了三个梦,第一个梦是梦到自己在墙上种白菜;第二个梦是下雨天,他戴了斗笠还打伞;第三个梦是梦到跟自己心爱的姑娘背靠背的躺在一起。

这三个梦似乎有些深意,秀才第二天就去找算命先生解梦。算命先生一听,连拍大腿说:“你还是回家吧,你想想,高墙上种菜不是白费劲吗?戴斗笠打雨伞不是多此一举吗?与心爱的人背靠背睡在一起,不是没戏吗?”

秀才听了,心灰意冷,回店收拾包袱准备回家。店老板非常奇怪,并问道:“不是明天才考试吗,今天你怎么就走了?”

秀才如此这般说了一番,老板乐了,并说:“哟,我也会解梦,我倒觉得,你这次一定要留下来。你想想,墙上种菜,就是‘高种’呀,戴斗笠打伞说明你这次是有备无患啊,跟心爱的人背靠背躺在一起,就是说你翻身的时候到了”。

秀才听了,觉得很有道理,于是精神振奋,留下来参加考试,最后中了探花。

作者听过很多培训师演绎这个故事,但都落入俗套,不说故事演绎过程的单调、乏味,单就主题导向,也总是围绕“积极心态”和“消极心态”打转。

假如换一种思路,在故事开始之前,就向学员提以下这样的问题。

——我们是否碰到过一些比较重要的人生转折关口?

——当我们碰到这样一些关口的时候,一般会有什么样的心情?当突然在这些关口出现一些自己未曾预知的事情,我们会如何处置?等。

接着生动描绘整个故事的情节和进程,在故事结束的时候,我们不是单纯、直接地“告诉”学员这个故事的道理,而是同样采用询问的方式,追溯一些问题。

——为什么秀才最后能够金榜题名?

——难道仅仅因为客栈老板吗?

——在人生的一些重要关口,真正决定自己命运的人是谁?

——决定自己命运的主要因素和一些关联因素到底会发生怎样的作用?等。

估计学员一定能够因为这些问题的牵引,进入更加深层次的思考,更为美妙,这些东西都是由学员自觉、自主得来,而不是由培训师单向灌输。

如此,一个故事方能释放出更强的“张力”。

此外,在培训实践的观察中还发现,一些培训师在讲故事的时候,会出现忘记人名、地名等“低级错误”。其实,除了历史故事外,很多故事都是“编撰”出来的。

所以,有时候,培训师并不需要拘泥于原版故事。重要的是,培训师自己是否对所要讲的故事有深入、多维度、多层次的思考。所以,建议培训师们千万不要“背故事”。

还有需要注意的另外一点,有些故事可能能够导出一些“金玉良言”。但因为故事本身过于远离实际生活,甚至有些场景完全不符合“生活逻辑”,这样的故事不讲也罢,否则就可能落入“为故事而故事,为道理而道理”的陷阱,反而会把培训师自己套在其中。

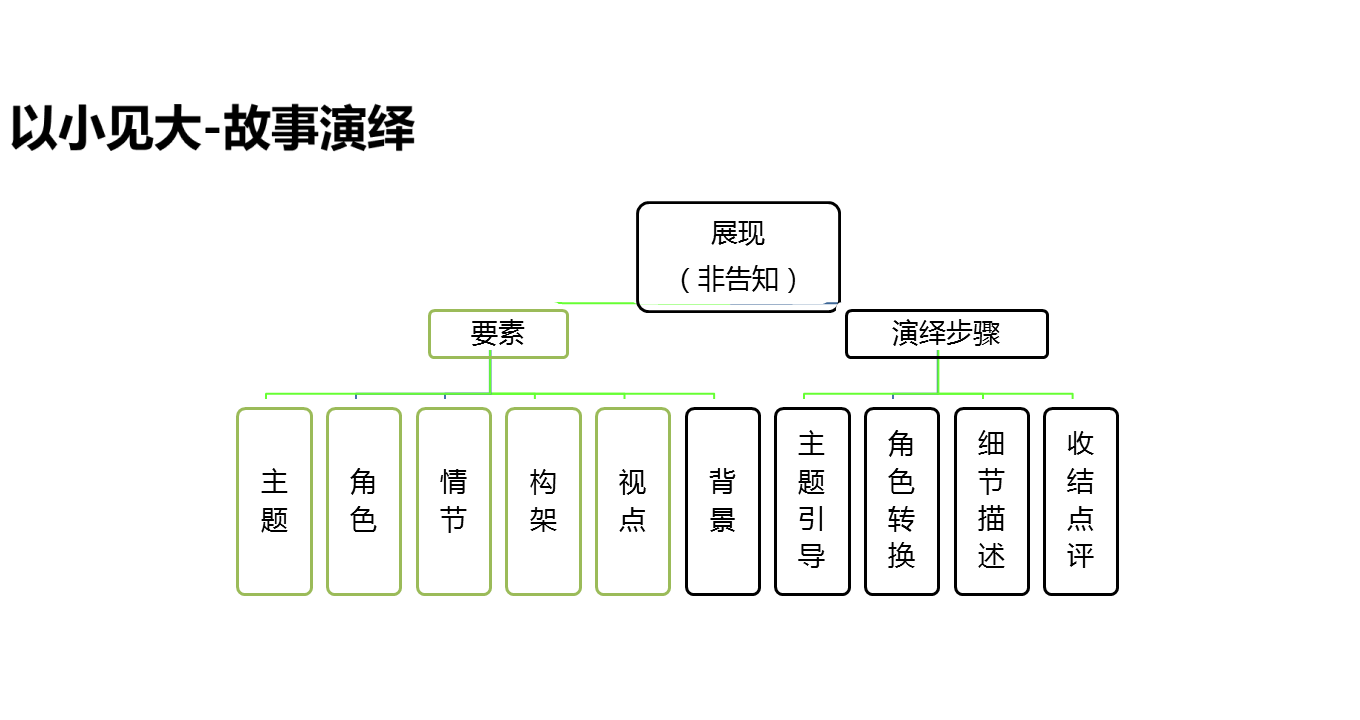

总之,演绎好一个故事,特别需要注意展现而非告知。并且切实做好以下四个环节分别为:主题引导、角色转换、细节描述和收结点评。诚如是,方为“故事演绎”培训方法之要旨,详细内容如图3-1所示。

图3-1 以小见大 故事演绎

廖信琳

廖信琳