胜任力模型有两种典型的分级模式:一种是“意识-行为”法,比如大学四年的“知道不知道”是其中的典型;另一种是“程度”法,就是在技能和范围上逐层扩大,比如由自我、团队到组织。这是两种常用的分级模式,是否有可能结合项目找到胜任力分级的常用方法呢?

首先,以“追求卓越”为例。

我在model pool中找了四家公司,这四家公司都具有一定规模且在经营上保持盈利,这些公司都属于不同行业。这四个模型面向的层级基本类似,针对中高层管理者。因为这四家公司的模型中并不完全包含“追求卓越”,我以相近的胜任力作为比较的对象

在开始比较层级前,先看一下定义。

企业1:激情进取——有把事情做好的强烈愿望和敬业精神,对本行业充满热忱,有理想、有抱负、有韧劲;不断给自己设定挑战性目标,坚持不懈地追求事业的持续成功。

企业2:追求卓越——是指一切以绩效为导向,追求价值创造,不断超越,努力达成优异业绩的行为特征。

企业3:追求卓越——拥有不断超越自我的愿望和激情,积极主动地追求更加卓越的工作成果,视实现组织目标为己任,激发其他员工的工作热情。

企业4:务实精进——以务实的态度完成工作计划和目标,并不断地设定挑战性的目标并采取行动。

通过比较,发现这四个定义都包含“目标”“不断”“成果/绩效”这样的词语。除了企业3的定义包括“激发其他员工的工作热情”,其他定义基本类似。可以认为,这四个胜任力是相近的。

接下来看分级,首先看企业1:

Lv1有想把经营管理工作做好的愿望。

Lv2热爱所在的行业,对自己的工作有要求,不能容忍经营资源浪费和工作的低效率。

Lv3以乐观积极的心态投入工作,主动寻求提高和改进,并为自己订立具有挑战性的经营管理目标并采取具体行动去实现。

Lv4愿意接受挑战,对于出色完成任务和取得经营成果有强烈的渴望;在面对较高风险的任务时,自信果敢,敢于拼搏,勇于承担。

Lv5喜欢迎接挑战,即便没有被要求,能始终将超越目标和他人期望作为自己的奋斗目标,并为此付出长期的努力,成为所在行业的典范。

这个层级略多,如果认真分析,会发现层级间的跨度并不大。它的层级结构:目标设定—主动达成—持续改进—迎接挑战—挑战自我。从这个结构发现,整体层级是一个量的提升,最后可能实现质的转变,同“程度”法类似。

接下来看企业2:

Lv1表达出想要把本职工作干好的愿望。

Lv2对自己和团队的工作提出更高的要求,而不是仅仅满足于达到上级或者别人制定的目标。

Lv3在明确自己工作目标的基础上制定了更具挑战性的工作目标,并为之付出了努力和代价。

Lv4进行仔细的成本-效益分析后,采取行动;锲而不舍,不怕失败,做事力求完美。

企业2和企业1的层级在一开始是接近的,而在最后层级略有不同。这个要求我称之为“理性完美”,一方面追求绩效;另一方面追求自我。说实话,这个层级是有点“分裂”的,这体现了当时模型设计者的两种倾向。这个分级的结构如下:目标设定—较高要求—迎接挑战—理性完美。

然后看企业3:

Lv1无需他人推动或外在刺激,主动为自己设定更高的目标,并付诸行动。

Lv2迎难而上,主动接受挑战性任务,不介意将自己置于挑战性极强的环境中。

Lv3对实现目标充满信心,并能感染团队,激发团队对于追求目标的热情,促进目标的实现。

Lv4 始终从公司整体利益出发,督促自己及员工的行为与公司的愿景、目标等保持一致。

从上面的分级中发现,这四个层级是这样的结构:标准设定—迎接挑战—激发团队—组织承诺。

最后,企业4的层级,因为与之前企业的内容类似,这里就不写具体的分级内容了,而代之以层级结构:达成目标—关注细节—持续改进—迎接挑战—挑战自我。

得到层级结构后,再进一步从两个角度来分析:分级的模式、层级的必要性。从分级模式上讲,企业2和企业4主要是“意识-行为”法和“程度”法相结合。“意识-行为”法体现在两者的第一个层级基本都属于意识层面,如“表达……愿望”,而不是行动层面。之后的层级中则体现出行动。“程度”体现在,从 “达成目标”到“挑战自我”和“理性完美”都属于可积累,而企业3除了用“程度”法,在第二到第三个层级,从激发个人到激发组织,在内涵上有变化,这就属于不可积累。

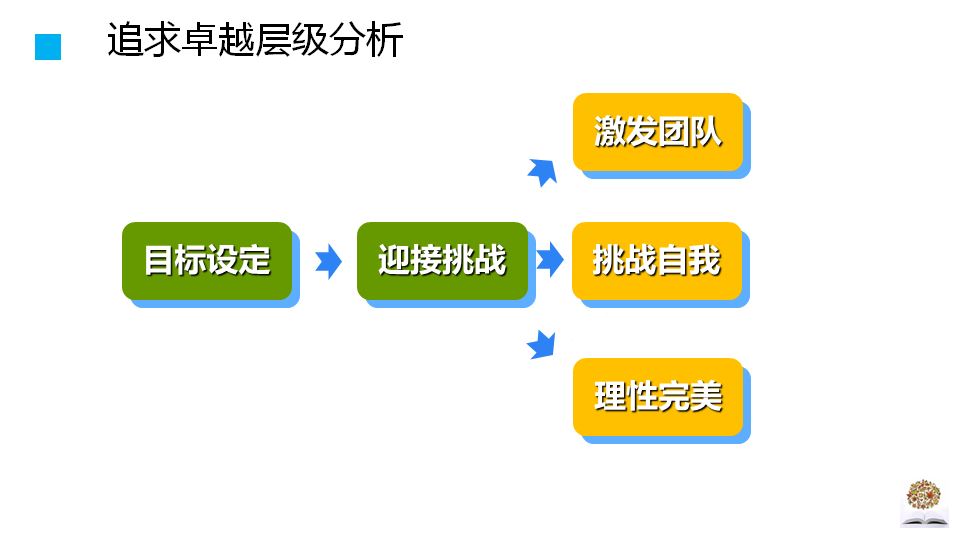

从层级的必要性上讲,追求卓越通常包含的层级有“目标设定”“迎接挑战”,可能包含的层级有“目标达成”“持续改进”,分化的最高层级包括“挑战自我”“激发团队”和“理性完美”。如果认真翻阅我提到的几本词典会发现,“挑战自我”和“理性完美”在Hay的千禧版能力词典和才能评鉴法中都有。词典之所以成为词典,是有其必然性的。如图7-3所示。

图7-3 追求卓越胜任力分级

关于“理性完美”,我觉得奇怪的原因是,在两本词典中“理性完美”这个层级通常是被拆解为两个层级的,也就是先“理性”(成本效益分析)再“完美”(坚持创新和努力)。而“激发团队”之所以会出现,是因为在企业3的胜任力定义中已经包括了“激发其他员工的工作热情”。

所以推导出,“追求卓越”比较合理的分级是三层,设定目标——迎接挑战——挑战自我。根据不同企业的要求,可以把最高层级改为“激发团队”和“理性完美”。

通过由实践到理论的推导,可以发现哪些层级在实际中是必要的,而哪些层级可能是不必要的,譬如BARS中设置了八个层级,而实际需要的层级只有2~3个,这对于在未来指导和简化分级的工作是有建设意义的。现在分级的工作,往往处于“拍脑袋”的状态。虽然参考了胜任力词典,但并不清晰哪些层级是必要的,哪些层级是不必要的。词典的好处在于它很全,而且是经过辩证的,缺点是过于刻板和求全,不能做灵活调整。

再举一个例子,客户导向:

一是Hay千禧版字典。

服务精神:

Lv1有问必答。

Lv2保持沟通。

Lv3亲自负责。

Lv4超常服务。

Lv5专业参谋。

二是才能评鉴法。

顾客服务导向:

Lv1专注能力。

Lv2提供必要服务。

Lv3清晰沟通。

Lv4随时响应。

Lv5长期顾问。

我又在model pool中找了2家公司,模型中相关的胜任力分别是:

企业5:

客户至上:

Lv1重视客户。

Lv2倾听和理解需求。

Lv3关注客户需求。

Lv4持续改进。

Lv5满足潜在要求。

企业6:

客户服务:

Lv1微笑服务。

Lv2把握需求。

Lv3达成满意。

Lv4收集信息。

省去中间的分析过程,最后总结“客户导向”的常见分层为:倾听和理解需求—随时响应—长期顾问。如图7-4所示。

图7-4 客户导向胜任力分级

胜任力不只是可以自上而下,从词典来分析,也可以自下而上,从实际案例分析总结。本书只是就2项胜任力进行了深入分析,事实上常用的胜任力项有20项之多。如果逐个分析,有可能找到“胜任力地图”,并且能进一步分析胜任力之间的相关性,甚至能够对胜任力所涉及的底层心理指标(包括个性、动机、价值观)进一步分析,这将是很有意义的工作。

不详

不详