基业长青是每个企业追求的梦想,但是基业长青不是指永远在原有增长轨迹上成长,而是要找到新的轨迹。张瑞敏先生曾经说过一句话:“企业最大的战略就是寻找‘第二曲线’,即企业‘新的生路’。”唯一不同的就是曲线的长度,有的可能曲线长,有的可能会短。不同产业的演变进程可能会不一样,但是最终都会走向没落。

笔者认为,企业从原有的增长曲线跃迁到另一条增长曲线,方法只有一个:就是创新!不过问题来了:有没有企业可以逃过“第二曲线”,一直在原有的增长曲线上发展的?非常遗憾,没有。格力就是一个案例。格力长期以来就坚持专业化发展,只做空调。不过当空调产业进入成熟期,并且格力的市场份额不可能再扩大的时候,格力也要多元化发展,也就是要寻找新的增长曲线。此外,还有一个问题:有没有不经过创新就跨越S曲线的?答案也是没有,因为所有企业发展都有一种惯性,由于惯性而形成路径依赖,其力量是惊人的;创新就是改变这种惯性的动力。

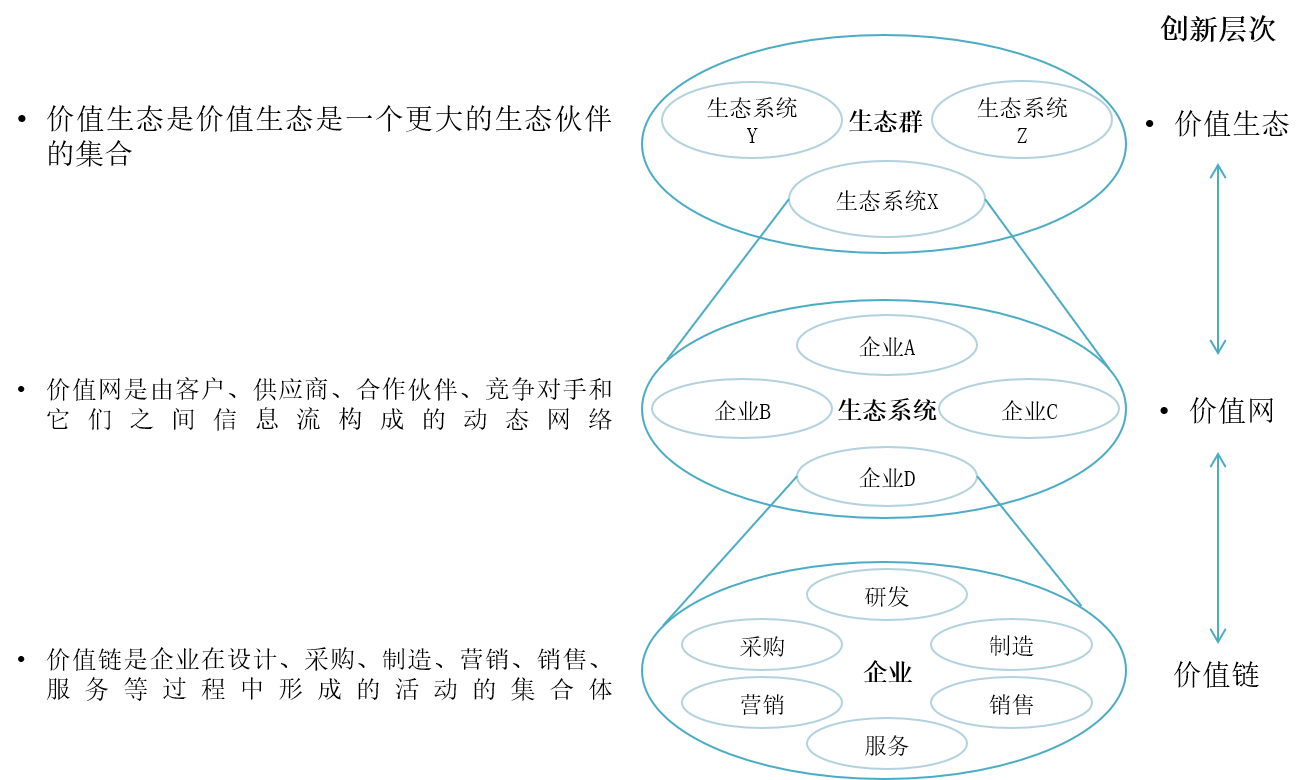

既然创新如此重要,那么如何创新?笔者认为,企业战略创新不只有一个维度,而是可以在三个层次上展开(如图11-1):价值链维度上的创新、价值网维度上的创新、价值生态维度上的创新。

图11-1 战略创新的三个层面

图11-1中显示了创新的三个层次,我们首先来定义一下价值链、价值网、价值生态的含义:

价值链是企业在设计、采购、制造、营销、销售、服务等过程中形成的活动的集合体。如图11-1所示,每个企业为了满足客户的需求、实现自己的价值主张,一定会有一些“经营活动”,这些经营活动集合在一起就形成了价值链。

价值网是由客户、供应商、合作伙伴、竞争对手和它们之间信息流构成的动态网络。

价值生态范畴,则是一个更大的生态伙伴的集合。

此外,从大的分类上看,创新分为技术创新和模式创新两大类。技术创新是生产力的创新,模式创新是生产关系的创新。真正的创新是技术创新和模式创新的融合。技术创新与模式创新的关系,犹如空气与水之于人的关系:技术和模式创新都很重要,且不能分割。

(一)价值链创新

战略空间的创新,也就是价值链层面上的创新,这是第一层次的创新。创新是战略设计的灵魂,在创新的三个层面中价值链创新属于第一个层面,小米就是通过重构价值链成就了智能手机业务的辉煌。笔者认为,一切转型,都是价值链的重构,否则就是转行。价值链重构的心法和手法,以下给出了一些典型的案例:

①进入价值中利润丰厚区域:Intel、Microsoft、IBM。

②优化价值链要素:富士康、三诺声智联。

③弥补产业链缺陷:小米手机、卡特彼勒。

④重新定义价值链:酷特智能、尚品宅配。

上述案例的一个共同特点,在于这些企业善于最大程度拆解价值链并在此基础上进行重新定义和重构。在小米之前,大部分手机从业人士认为库存、推广费用,以及营销渠道导致的成本都是理想的,而“外行人”小米却将这些成本压缩到最低程度,并取得了成功。

(二)价值网创新

下面我们来看看创新的第二个层次:价值网创新(或者说商业模式创新)。首先定义商业模式:商业模式是“利益相关者的交易结构”,核心在于“交易结构”。交易结构和交易内容是相对的,交易内容大家比较熟悉,因为这是有关战略的,而交易结构却被很多人忽视。

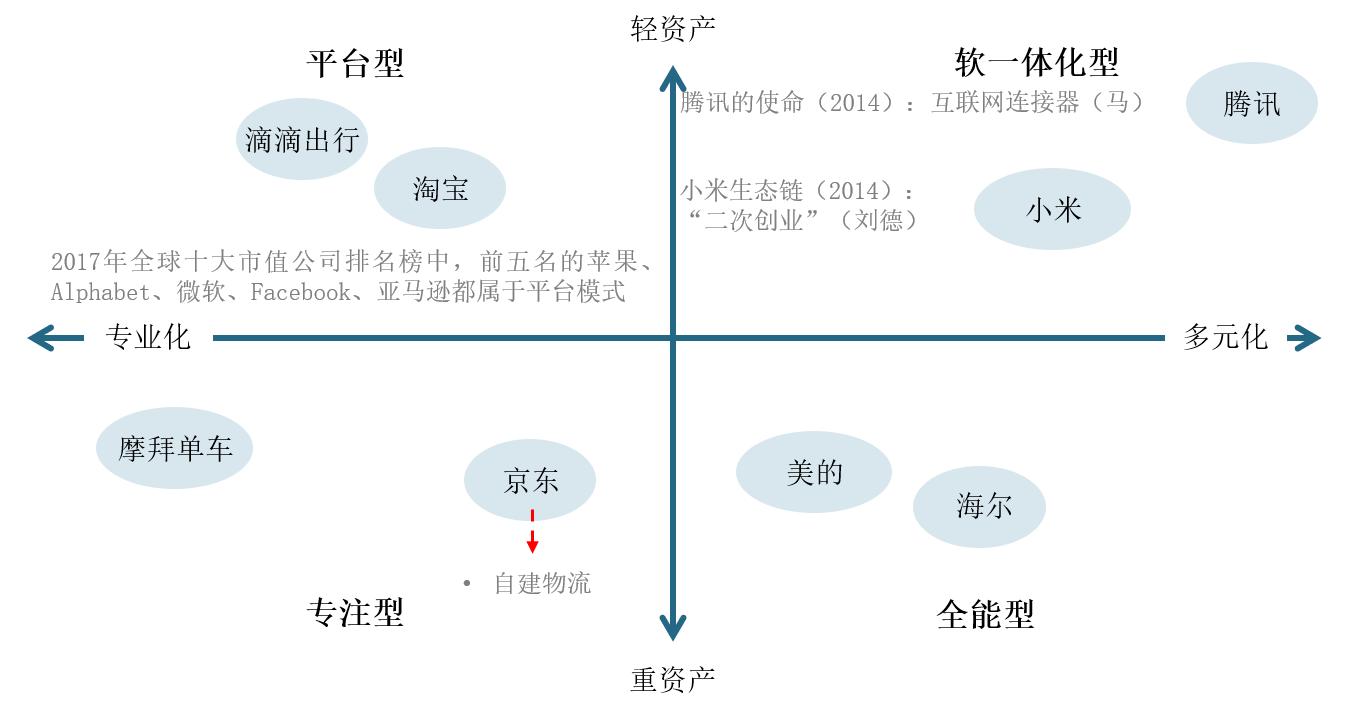

商业模式创新是比战略创新成为更高一个层次的创新。按业务来划分,商业模式可以分为四种(如图11-2所示):软一体化型、全能型、专注型和平台型,横轴表示产品和服务的覆盖范围(专业化——一体化),纵轴表示自有资源能力杠杆率的大小(重资产——轻资产)。

图11-2 商业模式的一种分类

上述商业模式中,平台是一种重要的商业模式,深刻地改变了整个世界。在世界全十大市值公司中,其中5个都是平台商业模式。平台模式为什么具有这么大的威力?是因为平台模式很容易产生网络效应?什么叫作网络效应?微信、QQ、滴滴、淘宝……都具有网络效应。平台连着两边:一边是供应者,一边是需求者,当两边数量越来越大的时候,网络效应就形成了。一个平台能不能成功?很大程度上取决于能否快速形成网络效应。在“平台模式”,还有一种特殊的平台叫作单边平台,也值得我们关注。

商业模式选择本身没有好坏,淘宝和京东分别选择了不同的商业模式,都很成功。两家公司的名字也分别成了商业模式的代名词。

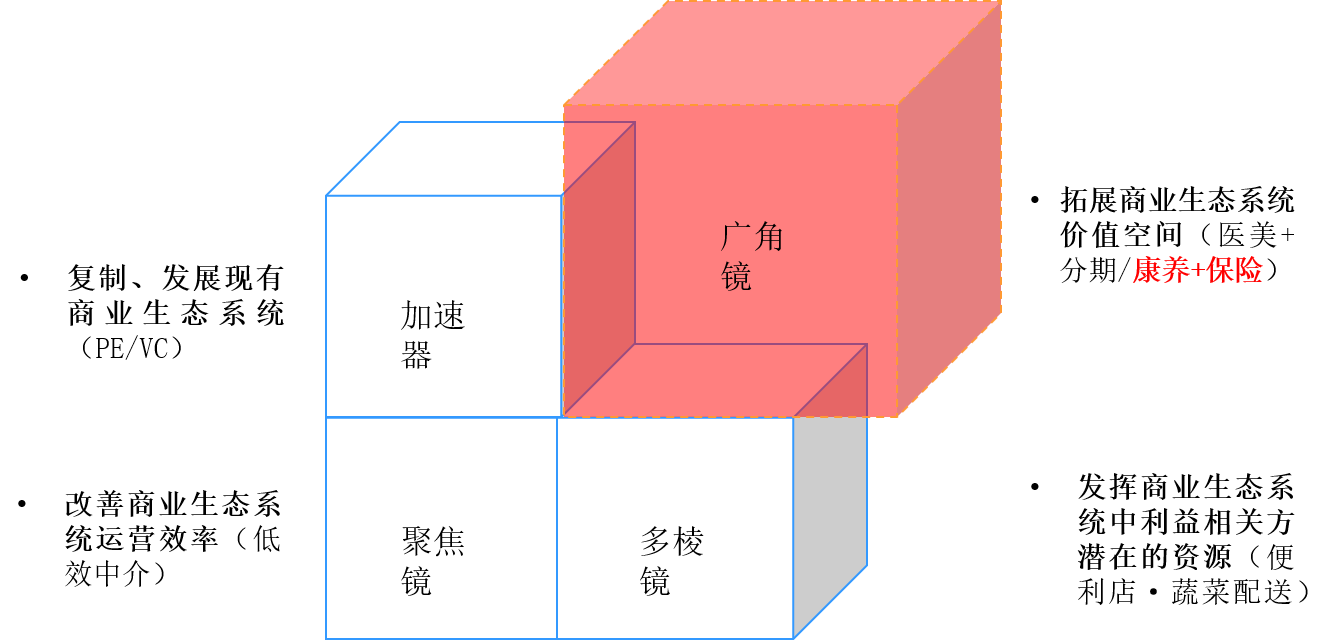

在创新的三个层次中,商业模式创新(价值网创新)属于第二层次,借用魏朱商业模式理论的研究成果,商业模式创新的四个方法(如图11-3所示),我们分别称之为广角镜、多棱镜、聚焦镜和加速器(广角镜、多棱镜、聚焦镜和加速器的提法以及下一小节“价值生态创新的一个示例”参考了《超越战略》一书,对此笔者深表谢意;)。

①广角镜是拓展商业生态系统价值空间,例如医美+分期/康养+保险。

②多棱镜是发挥商业生态系统中利益相关方潜在资源,例如便利店·蔬菜配送。

③聚焦镜是改善商业生态系统运营效率,例如低效中介。

④加速器是复制、发展现有商业生态系统,例如PE/VC。

图11-3 商业模式创新的四个方法

创新是为了实现价值,商业模式创新可以为企业带来价值。企业通过商业模式创新(即设计不同的交易结构),得到的价值创造方式往往是全新的,可以快速化解竞争对手已有的竞争优势,下面通过案例阐述上述观点。

Soda Stream VS可口可乐

中国各种饮料(如凉茶)都做得不错,但是唯独可乐做不起来。这是因为中国做的可乐在与可口可乐竞争时,使用的都是一样的商业模式。但是,以色列公司 Soda Stream 用的是与可口可乐不一样的商业模式(这家企业这样做:弄来一台机器,旁边有个水瓶,还有苏打粉。当需要做汽水的时候,按一个按钮,苏打粉就会和水发生化学反应变成汽水。每个人喝汽水的口味都不一样,有的喜欢柠檬味,有的喜欢草莓味。这台机器里还有浓缩液,能够根据你的需求个性化定制,调成不同的味道)。这家公司就是以一种完全不同的商业模式在销售可乐类汽水。当它的商业模式不一样,意味着接触的利益相关方都与可口可乐不同。原先可口可乐在广告、渠道所积累的所有优势,面对这家小企业,优势也就不存在了、完全“无效化”了。

从更加广泛意义上看,商业模式创新的意义远不止于此:大家非常熟悉的波特五力模型,它认为一个产业的盈利空间由五种力量来决定。言下之意在于:这五种力量都是来和焦点企业争夺利润,“上下左右”都是纯粹的竞争关系。这在某些特定时代和场合是成立的,但是现在却有点不合时宜了。如今我们已经逐渐从竞争时代走向合作时代:在价值网的利益相关者是可以共生共赢、互惠互助的。现在我们经常讲“用户思维”这个词;为用户创造价值这句话也很经典,这句话本身是对的,但是有时也是一句正确的废话。用户不仅只有终端用户,不仅是价值链上最末端的那个节点,在价值网上所有节点都可以成为用户。

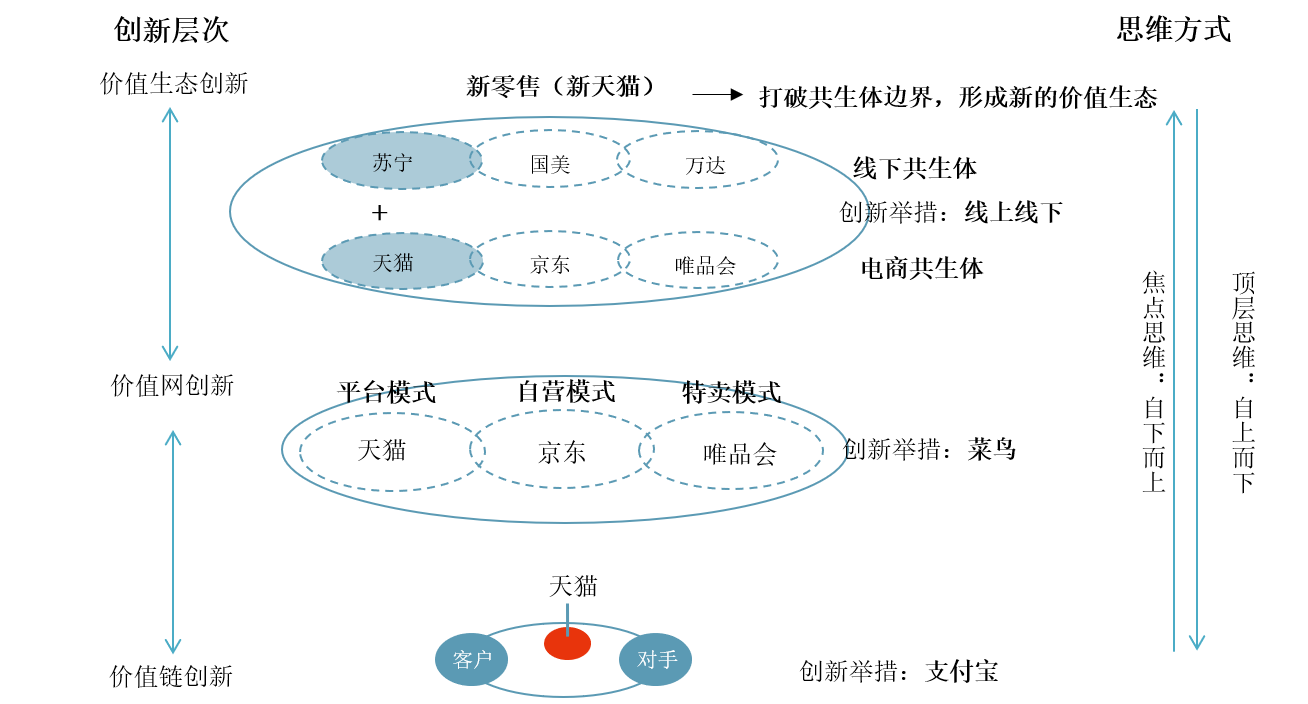

(三)价值生态创新

价值生态创新和前面的价值链创新和价值网创新有什么区别呢?把价值链创新和价值网创新(商业模式创新)、价值生态创新放在一起,就可以更好地理解这个概念(如图11-4所示)。

图11-4 价值生态创新的一个示例

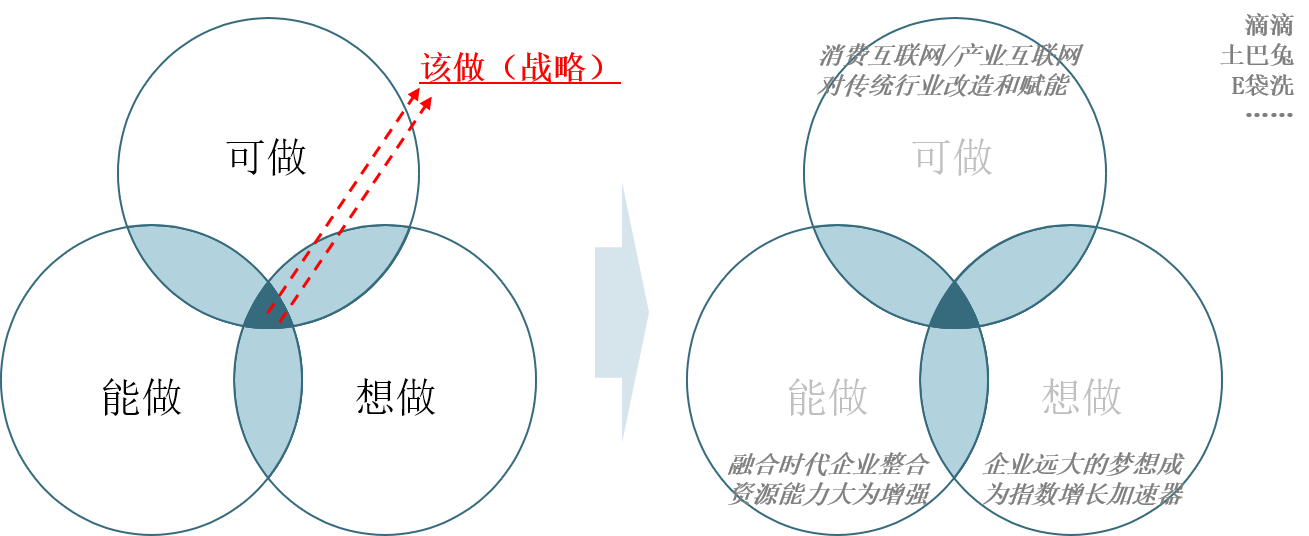

为了赢得胜利,因此企业创新设计的视野就要超越价值链之外,关注价值网和价值生态层面的创新。安德鲁斯经典著作《公司战略概念》(1971年),首次提出“匹配”的思想(战略=可做(might do)+能做(can do),其影响深远(曾鸣也说过:战略=该做=可做+能做+想做);战略=可做、能做、想做的结合。这依然是对的,只是内涵发生了一些变化(如图11-5所示):企业的边界由于是模糊的,资源和能力可能存在于供应商、合作伙伴、竞争对手、客户,甚至与直接利益相关者无关的另外一个生态系统中,由于(移动)互联网的存在及资源知识化(即知识取代资金、设备等成为资源的主要载体),交易成本已经降到前所未有的程度,因此通过巧妙地设计这些资源和能力就可以为我所用(滴滴就是一个典型案例)。

图11-5 战略内涵的变化

也就是说,当一个人手中只拥有一把锤子的时候,他满眼看到的都是钉子;当一个人拥有一个配备完整的工具箱时,他才有可能根据实际需要选用不同的工具。

最后,我们再总结、比较一下三个层面的创新:

①优化产业链上环节获得价值链层面上的竞争优势。这是价值链维度的,通过新的客户选择、新的价值主张及相应的运营活动来获取价值,并通过构建一个或多个护城河来锁定竞争优势,这是传统的打法。随着产业越来越透明,这里的空间越来越小。

②重塑交易结构获得价值网层面上的竞争优势。这是价值网维度的,就是穿越价值链的思维局限,穿透企业边界,把一个商业生态系统中各种利益相关者都变成我的“客户”,充分利用他们的资源,形成新的商业模式。

③改变价值创造逻辑获得价值生态层面上竞争优势。这是价值生态维度的,这是最高层面的创新,但是这是需要一定的条件。

德鲁克在他的经典书籍《21世纪的管理挑战》曾经讲过:“当今企业之间的竞争,不是产品和服务之间的竞争,而是商业模式之间的竞争。”我们认为有必要对这句话做进一步的延伸:产品和服务是价值链层面的,涉及的是价值链创新;商业模式是价值网层面的,涉及德鲁克讲的商业模式创新;比商业模式空间更高一个层面的是价值生态创新。每个企业都有一个以自己为中心的生态系统,同时又是其他利益相关方生态系统的一员。因此,构建一个有竞争优势的路径就是,从价值网和价值生态的角度出发,帮助生态系统中的利益相关方壮大成长,通过为利益相关者设计商业模式、围绕为客户的用户设计产品等方式,在改造生态系统竞争优势的同时带动自身产品的销售。

蔡春华

蔡春华